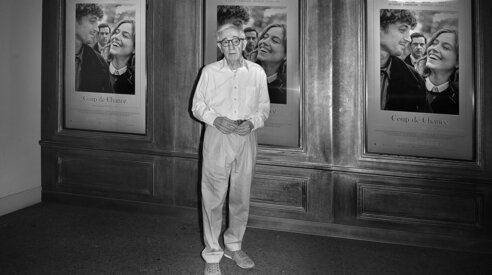

Woody Allen, un genio in castigo. “Mi salva New York”. Chiacchierata con il regista

La frase più raggelante del suo romanzo: “La vita ci prende in giro: tanto fascino, tanta bellezza, tanto Dachau”. “Perché, non è così?”

I trent’anni, ormai, passati al fianco di Soon-Yi, l’ostracismo dei salotti e del mondo del cinema dopo le accuse infondate nei giorni del MeToo. E ora, a novant’anni, l’esordio nel romanzo

Da quando è stato messo all’indice da gran parte della comunità intellettuale americana e rubricato come “veleno” dal mondo del cinema, Woody Allen non riesce più a trovare un produttore interessato a un suo film. Ho voluto ricordarlo perché Che succede a Baum? sarebbe stato con ogni probabilità un’opera da godere sul grande schermo, come suggeriscono passaggi quali: “Mancava solo la colonna sonora – quella che avrebbe potuto fornire un’orchestra sinfonica al gran completo”, o “A questo punto, in un film ci sarebbe una dissolvenza in chiusura mentre i poliziotti cercano con pazienza di calmare Baum. Nero. E poi una dissolvenza in apertura con Baum che, settimane dopo…”. In passato Allen ha dimostrato di possedere talento letterario, sia nei racconti pubblicati sul New Yorker, sia nelle sceneggiature dei suoi film, con le quali ha vinto tre dei suoi quattro Oscar. Si può dire lo stesso di A proposito di nulla, il memoir nel quale le riflessioni malinconiche sul senso dell’esistenza lasciavano lo spazio a battute fulminanti: “I miei genitori non andavano d’accordo su nulla tranne che su Hitler e la mia pagella”. Elementi che caratterizzano anche questo esordio nel romanzo a novant’anni, con il quale racconta le vicende di Asher Baum, scrittore newyorkese in crisi: i suoi libri non vendono, viene scaricato dall’agente quando una giornalista lo accusa di molestie sessuali, comincia a parlare da solo, sospetta che la terza moglie Connie vada a letto con il fratello ed è divorato dall’invidia per il figliastro Thane, che ha pubblicato un romanzo celebrato dagli stessi critici che giudicano i suoi libri pedanti e predicatori. Come sempre Woody Allen riesce a trovare la comicità anche nelle situazioni più drammatiche, ma il libro lascia un retrogusto amaro per la cupezza di passaggi quali: “C’era piacere anche nella tristezza. Perché? Perché nulla ha senso”. Pubblicato dalla Nave di Teseo con traduzione di Alberto Pezzotta, Che succede a Baum? risulta l’ennesimo tassello di un unico grande affresco che ha le sue parti migliori nei magnifici film realizzati tra la fine degli anni Settanta e la metà dei Novanta: Manhattan, Io & Annie, Broadway Danny Rose, La rosa purpurea del Cairo, Radio Days, Zelig, Crimini e misfatti, Mariti e mogli ed Edipo Relitto, l’irresistibile episodio di New York Stories. Dopo quel periodo aureo, la qualità delle opere è diventata più incostante, ma non sono mancate gemme come Pallottole su Broadway, Un’altra donna, Misterioso omicidio a Manhattan, Tutti dicono I love you, La dea dell’amore, Harry a Pezzi, Blue Jasmine, Mezzanotte a Parigi e Match Point: sono pochi i registi che possano fregiarsi di un simile curriculum, e da questa lista, certamente incompleta, ho lasciato fuori i film prettamente comici, come gli esilaranti Prendi i soldi e scappa, Il dormiglione, Amore e guerra e Il dittatore dello stato libero di Bananas.

Credo che a questo punto sia onesto dichiarare la mia opinione sull’episodio che ha stravolto la seconda parte della sua esistenza: il fatto che abbia abbandonato Mia Farrow, con cui aveva una relazione da dodici anni, per la sua figliastra Soon-Yi, rappresenta, a mio modo di vedere, una scelta disdicevole che ha causato sgomento e dolore. Non si tratta tuttavia di un reato né di una sbandata, ma di una autentica storia d’amore come testimonia il fatto che siano ancora insieme a più di trent’anni di distanza e abbiano adottato due figlie: è a lei che dedicato il romanzo, con le parole: “Alla mia fantastica moglie Soon-Yi. Dove l’hai imparato?”. Per quanto riguarda invece le accuse di molestie sessuali nei confronti della figlia di nove anni Dylan, nata dalla relazione con Mia Farrow, Allen è stato scagionato da due sentenze, e il secondo giudice ha redarguito l’ex compagna per aver manipolato i figli contro il padre. A me sembra quindi inaccettabile l’ostracismo a seguito di un articolo del figlio Satchel, che la madre ha ribattezzato Ronan Farrow sostenendo che il padre è Frank Sinatra, e trovo triste che alcuni attori abbiano fatto mea culpa per aver lavorato con lui in film successivi allo scandalo: l’articolo, uscito nel momento più acuto del #MeToo, non rivelava nulla di nuovo, ma è riuscito a occultare la verità giudiziaria generando pavidità, ipocrisia e opportunismo. Allen ha commentato tutto ciò con amarezza in A proposito di nulla, mentre vedeva chiudersi le porte di tutti i salotti che fino a qualche mese se lo contendevano. Una giornalista del Washington Post è arrivata a scrivere che l’unico utilizzo possibile del memoir è come carta igienica e questo clima irrespirabile ha reso ulteriormente più cupa la sua visione dell’esistenza: “Rimpianse di essersi svegliato quella mattina, di vivere sulla Terra, di essere un significante agglomerato di cellule che ammazzavano il tempo tra un abisso e l’altro”. Il romanzo conferma che per Allen è l’ironia l’unica arma contro la disperazione, ma rivela anche la capacità di vedere uno spiraglio di luce nel buio: quando scrive “nonostante tutte le sue lamentele sulla crudeltà dell’universo e sull’insensatezza dell’esistenza, voleva vivere”, riprende un concetto simile a quello espresso all’inizio di Annie Hall: “La vita è piena di solitudine, dolore, sofferenza e infelicità, ma è sempre troppo breve”.

“La penso ancora così”, mi risponde accennando a un sorriso. Il tono della voce è stanco ma non rassegnato, e i movimenti sono più agili di quanto si possa immaginare per un uomo della sua età. “Si, nonostante tutto lo direi anche oggi”, riprende, “la vita è un tormento che razionalmente è arduo giustificare. Ma poi, finisce sempre troppo presto”.

Mi ha molto colpito questo passaggio: “Nella sua scrittura, Baum voleva portare ordine nel caos e nella tragica verità che sembravano annuvolare ogni alba dell’umanità. Molto tempo fa aveva dichiarato guerra a colei che Auden paragona al rombo di un tuono lontano durante un picnic.”

“E’ la sensazione che provo costantemente nei momenti belli, che tuttavia rimangono tali. Ritengo di soffrire di anedonia, la patologia che non consente di godere di alcuna gioia: era il titolo che avevo scelto in origine per Io & Annie”.

Nel libro c’è un breve momento di felicità quando Baum visita un museo con una donna di cui è innamorato, e ho pensato alla scena di Stardust Memories nella quale il protagonista si incanta a guardare il volto di Charlotte Rampling in una splendida giornata di aprile con il sottofondo di un disco di Louis Armstrong.

“I momenti di felicità ci sono, ci sono stati e, negli anni che mi rimangono, continueranno a esserci: sono impagabili, come alcune opere d’arte, ma non cancellano il rombo di tuono lontano di cui parlava W. H. Auden, come quello che penso sull’esistenza”.

Una sua battuta famosa è “qualunque sia la domanda, la risposta è il sesso.”

“Diciamo che il sesso è un elemento importante dei momenti di gioia. Ma dura poco”.

Leggendo il romanzo si ha l’impressione di vedere un suo film: lei si considera un regista o uno scrittore?

“Uno scrittore che ha diretto film per renderli il più possibile vicini a come li immaginava”.

Vorrei chiederle di commentare un altro brano del romanzo: “Voleva che i suoi libri avessero un impatto, che cambiassero il punto di vista della gente (…). Non voleva avviarsi sconfitto verso l’eternità senza aver lasciato almeno qualche volume che aiutasse gli altri ad alleggerire il cammino. Mai e poi mai sulla sua lapide si sarebbe letto: QUI GIACE ASHER BAUM. E ALLORA?”.

“Asher Baum vorrebbe scrivere libri a livello di Kafka o Dostoevskij, ma il suo dramma, o, meglio, uno dei suoi drammi, è che è un uomo con un’ambizione estremamente superiore al suo talento”.

Quanto c’è di Asher Baum in Woody Allen?

“E’ inevitabile che ci siano alcune caratteristiche del sottoscritto, ma non è tra queste l’ambizione: io non credo di aver realizzato opere imprescindibili e so di avere un talento piuttosto modesto”.

I critici, gli storici del cinema e gli spettatori ritengono il contrario…

“Ne sono sinceramente lusingato, ma sono convinto di non lasciare nulla di immortale, come hanno fatto ad esempio Federico Fellini e Ingmar Bergman. E mi creda, non si tratta di falsa modestia ma della consapevolezza di un limite”.

Il rapporto di gelosia nei confronti di Thane ricorda la dinamica del romanzo L’informazione di Martin Amis: uno scrittore ambizioso ignorato dal pubblico e dalla critica che detesta un amico che invece ha grande successo.

“Non conosco il libro di Amis, e devo ammettere anche un’altra cosa: non ho letto molto e non sono una persona particolarmente colta”.

Eppure in Europa è considerato il simbolo dell’artista con grande spessore intellettuale…

“Lasciamo che i miei estimatori coltivino questa illusione”.

Nel libro c’è un passaggio molto duro: “Molti dei critici sono scrittori falliti. Sono gelosi o competitivi. La letteratura è l’unica forma d’arte in cui la critica utilizza lo stesso medium che usa l’arte per creare”.

“Il critico è uno scrittore come l’autore che recensisce, e questo non succede ad esempio nell’opera lirica. Il fatto che utilizzi lo stesso medium genera un senso di cameratismo che spesso degenera nella competitività e nei casi peggiori nell’invidia”.

Lei cita la recensione che scrisse Mark Twain dei libri di James Fenimore Cooper, l’autore dell’Ultimo dei Moicani.

“E’ un pezzo di critica e anche di letteratura molto divertente, per quanto brutale: Twain arrivò a definire i libri di James Fenimore Cooper esempi di “offesa letteraria”. Un giudizio del genere è la paura recondita di molti autori, compreso il sottoscritto”.

Nei suoi film gli psicoanalisti sono messi spesso in ridicolo, come quello che chiama disperato alle due di notte il suo paziente. Nel libro scrive che Baum “da tempo aveva rinunciato a parlare con gli strizzacervelli; affinché l’analisi funzioni, il paziente deve essere disposto a cambiare – ma l’unica cosa che Baum fosse disposto a cambiare era l’analista”.

“Questo è uno degli esempi che posso fare per dimostrare che Asher è diverso da me: sono un paziente leale con gli analisti. Ne ho avuti soltanto un paio, entrambi per molti anni”.

Sono state esperienza importanti?

“Se non ne avessi visto l’utilità e gli effetti positivi avrei smesso di andarci”.

In Io & Annie il protagonista dice di essere in analisi da quindici anni, poi aggiunge “tra un anno provo con Lourdes”.

“Non mi sfugge il rischio dell’assuefazione e della dipendenza, ma nel mio caso devo ripetere che ho avuto un’esperienza positiva”.

Il libro propone molti temi tipici dei suoi film, come ad esempio l’amore per New York e la freddezza per la campagna.

“Non so se freddezza è il termine giusto: è molto di più”.

Partiamo allora dalla citazione: “Baum aveva sempre odiato la campagna e tutto ciò che comportava: le zecche e i ragni; i procioni, carini ma con la rabbia; l’edera velenosa; il rumore dei grilli e delle cicale. Odiava l’isolamento, il silenzio spettrale, l’oscurità profonda della notte. Sì, la versione in 3-D di un paesaggio di Constable mozzava il fiato – per circa sei minuti. In campagna si potevano fare gite fantastiche, ma quando gli “ooh” e gli “aah” finivano, si tornava alla civiltà..”

“In questo passaggio mi riconosco totalmente, e la sensazione che provo in campagna è quella che descrivo: dopo un primo momento di incanto, non vedo l’ora di tornare in città. Sono un devoto osservante della vita urbana, a cominciare da quella che offre New York”.

John Updike ha scritto “un vero newyorkese è convinto nel suo intimo che chi vive altrove stia in qualche nodo scherzando”.

“In questa battuta riconosco l’umorismo orgoglioso del vero newyorkese, e non è molto diverso da quello che penso anch’io, sebbene ami anche altre grandi capitali come Parigi, Londra e Roma”.

Baum parla di “tossicodipendenti del cemento” ma a proposito delle metropoli scrive anche di “librerie, negozi di dischi, sale cinematografiche. Quanto gli piacevano, anche se erano quasi tutti scomparsi”.

“Spero di non apparire senile se esprimo il mio lamento per un mondo che sta scomparendo: si tratta in primo luogo di un grande impoverimento culturale”.

A volte però si ha la sensazione che New York sia mitica e trasognata, come dice lei stesso nell’incipit di Manhattan. Una città nella quale sembra che il dolore non esista, che appartiene più alle champagne comedies e ai film della Mgm che alla realtà.

“Posso risponderle che molti dei momenti di felicità che ho vissuto sono legati indissolubilmente a questa città, come anche a quei film. Nella scena che descriveva prima di Stardust Memories, insieme al volto bellissimo di Charlotte Rampling e alla voce di Louis Armstrong in sottofondo, non è meno importante la bellezza delle giornate di sole di primavera a Manhattan.

Nella Rosa purpurea del Cairo la protagonista Cecilia vive una storia d’amore con un personaggio di un film, e il momento di massima felicità è quello in cui lei entra in quella champagne comedy.

“E’ un sogno che ovviamente nasce da qualcosa di molto intimo, che insomma è anche un mio sogno. Ma è inevitabilmente un’illusione, che, come tale è destinata a finire e a lasciare la protagonista in una condizione di solitudine e amarezza. Per come sono fatto io, e per quella che la mia cultura, è qualcosa che potrebbe avvenire soltanto a New York”.

Asher Baum ha sogni e illusioni simili, ma scrive libri pretenziosi e pedanti. L’agente lo rimprovera con queste parole: “Ti sforzi troppo di fare il grande scrittore. I tuoi romanzi sono didattici. Vuoi cambiare la vita delle persone, impartire lezioni. Sei noioso, Asher. Per te divertimento equivale a volgarità”.

“Se vogliamo continuare il gioco dell’identificazione tra me e il protagonista del romanzo, direi che questo è un memento valido in primo luogo per me stesso. Baum è una persona che si prende molto sul serio, troppo”.

Lei gli attribuisce questa massima: “Il cinismo non è che realismo scritto diversamente”.

“A volte mi è capitato di essere tacciato di cinismo, ma credo sinceramente di poter respingere questa accusa, sebbene non abbia una grande opinione del governo, delle istituzioni, della politica e della vita in generale. Molti mi ricordano che gran parte dei miei film non hanno lieto fine e io rispondo che ho semplicemente un approccio realistico”.

Baum pensa che non ci sia niente di meglio della pioggia e che vedere le cose con troppa chiarezza sia privo di ogni romanticismo. Ama il grigio…

“La realtà ci ferisce quotidianamente, ma al suo interno possiamo trovare le difese per andare avanti. Spesso queste difese ci spingono a rifiutare di vedere e capire. E a rifiutare tutto ciò che è troppo chiaro”.

“Che menti inferiori si arricchissero pure con best seller effimeri” teorizza Baum, “lui non poteva sprecare la sua vita in tali sciocchezze. Vendere è svendersi”. Sosteneva qualcosa di simile un personaggio di Pallottole su Broadway.

“In questo prendo le distanze dal mio personaggio, non c’è assolutamente nulla di male a vendere. Ma non sono rari i casi di artisti che piegano il loro talento a scelte puramente commerciali per ottenere maggior successo. In quel caso vendere è svendere”.

Nel libro c’è un giudizio severissimo sull’America: “Da ogni stanza si vedevano l’East River, l’Hudson e, in lontananza, la Statua della Libertà che fingeva di accogliere gli immigrati in cerca di una vita migliore.

“E’ una riflessione che fa Baum in un momento di sconforto, non è necessariamente la mia. E’ vero tuttavia che per molti l’America non è stata una madre ma una matrigna. E ai giorni nostri quanto sta avvenendo agli immigrati prende ogni giorno di più una piega inquietante.

Nel libro c’è anche un riferimento alla massoneria, se non sbaglio per la prima volta.

“Ho qualche amico massone, e ognuno di loro è una persona assolutamente degna. Tuttavia mi colpiscono quei rituali segreti e un po’ tristi, e soprattutto la consorteria che ne è alla base. Ho sempre pensato che si tratti di una scelta fatta per aiutarsi, difendersi e sentirsi parte di un gruppo che ha alcuni elementi in comune con la religione ma promette risultati sulla terra”.

Lei si è sempre dichiarato ateo, e Baum pensa che la religione sia “una truffa per gli allocchi”. Ma in questo passaggio la fede non è vista come qualcosa di negativo: “Cercava un Dio che, al contrario del Dio di Spinoza, fosse separato dall’esistenza, la osservasse dall’alto e fosse disposto, ogni tanto, a concedere un miracolo, se necessario. Né Jacob riuscì a compiere il salto di fede di Kierkegaard. La fede andava anche bene, pensava Jacob, ma qualche prova concreta non può che aiutare un salto azzardato”.

“L’assenza di Dio provoca sgomento, e sarebbe bello che esistesse. Forse è perché non ci credo che scrivo che sarebbe bello se ci desse qualche segnale”.

“A Natale e Hanukkah”, lei scrive “per un bambino non fa differenza se c’è roba da prendere”.

“Sia io che Baum riteniamo che le feste religiose siano tutte costruzioni umane, che non significano nulla meccanica dell’universo, e scompariranno di fronte all’infinito, che rimane un mistero senza senso. Durante le festività ogni bambino ha un momento di gioia, legata quasi sempre a qualcosa di materiale”.

Nel romanzo compare anche Joseph Goebbels, e dice al nonno Samuel, attore, di fuggire dalla Germania.

“La vicenda è basata su una storia vera che mi ha raccontato Peter Lorre: Goebbels lo ammirava e gli consigliò di fuggire”.

Baum dice a una bella ragazza: “Se non vuole pranzare con me, vuole sposarmi?” Poi, poche righe dopo: “‘Il matrimonio è la morte della speranza’ era uno dei suoi aforismi, ma alla fine dell’estate parlarono di diventare marito e moglie”.

“Non voglio generalizzare, ma per molti il matrimonio è l’unione di due solitudini. Per quanto mi riguarda, dopo molti fallimenti ho trovato la mia felicità coniugale soltanto da adulto. E ho visto unioni nate nella maniera più impensata che sono poi terminate in maniera catastrofica”.

Continuiamo con il gioco dell’identificazione: “Ora aveva un po’ di tempo da ammazzare. Che espressione, pensò Baum. Questa è la vita. Ammazzi il tempo finché non ti ammazza lui…”.

“In questo passaggio c’è qualcosa che io penso ogni giorno. E si rifà anche all’idea che la vita sia comunque troppo breve”.

Nel momento in cui si innamora di una ragazza, Baum pensa: “Una strada portava alla beatitudine e un’altra all’inferno. Il problema era che la strada per la beatitudine portava anche lei all’inferno, solo che era più lunga”.

“Con questo torniamo a quello che dicevamo prima dei sogni che si rivelano illusioni. E al triste risveglio che ne consegue: prima o poi l’inferno arriva”.

“Ho 51 anni, e pure imparo qualcosa di nuovo ogni giorno” scrive, prima di aggiungere: “Il problema è che ciò che imparo ogni giorno è sbagliato, e se ne va via ciò che ho imparato il giorno prima”. Qui sembra dare ragione a chi l’accusa di cinismo.

“Per tentare di smentire la mia confessione di ignoranza, le cito una frase di Samuel Beckett: ‘Prova di nuovo, sbaglia di nuovo, sbaglia meglio’”.

Nel romanzo ha citato anche Ralph Waldo Emerson: “Una stupida coerenza è l’ossessione delle piccole menti”. Mi è venuta in mente la battuta di Churchill: “E’ meglio essere nel giusto che coerenti”.

“Condivido assolutamente quello che dicono entrambi: meglio, molto meglio una sana incoerenza, fa onore alla nostra fragilità, alla nostra debolezza e alla nostra umanità”.

La frase più raggelante del libro è: “La vita ci prende in giro: tanto fascino, tanta bellezza, tanto Dachau”.

“Perché, non è così? La storia dell’umanità è andata avanti attraverso orrori ed efferatezze di ogni genere, e la bellezza, come anche i meravigliosi progressi dell’uomo, è andata di pari passo con gli abomini”.

Una delle sue battute che preferisco è in Misterioso omicidio a Manhattan: “Ogni volta che ascolto Wagner, mi viene voglia di invadere la Polonia”.

“Wagner era certamente un grande artista, ma se pensiamo alle sue idee, e in particolare quelle sugli ebrei… Mi sembra una battuta legata a quello che stavamo dicendo sulla mescolanza di meraviglia e orrore”.

Qual è la sua posizione rispetto a grandi artisti che hanno idee aberranti o nel privato hanno compiuto qualcosa di brutto?

“Che i due elementi si devono sempre separare, e che si deve sempre accertare se l’artista in questione abbia commesso veramente qualcosa di brutto”.

Nel romanzo lei scrive “viviamo in un’epoca difficile: gli estremismi, uno dei nostri due maggiori partiti alla deriva, l’antisemitismo, una cultura pop da strapazzo…”. E poi parla anche di maccartismo come un pericolo ricorrente.

“Mi sembra di aver scritto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, in particolare riguardo alla rinascita dell’antisemitismo e a un nuovo e pericolosissimo tipo di maccartismo. Sono sempre spaventato quando chi ci governa entra nelle nostre vite private, e il dominio dello stato su un individuo è la negazione della promessa americana”.

Quando parla di deriva è evidente il riferimento al Partito repubblicano di oggi. Cosa pensa dell’attuale amministrazione?

“Io sono democratico e mi sono sempre opposto a tutti i presidenti repubblicani, da Eisenhower fino Bush padre e figlio, passando per Nixon e Reagan. Continuo a oppormi anche oggi”.

Trump ha caratteristiche molto diverse e decisamente più estreme rispetto a questi presidenti.

“Non c’è dubbio, e io non condivido il 99 per cento di quello che sta facendo. Ha dalla sua parte il Congresso e il Senato e perfino la Corte Suprema e questo è molto preoccupante. E’ un momento estremamente difficile, in cui sembra di vivere la degenerazione o la parodia dei nostri princìpi, ma passerà, perché nello spirito americano c’è qualcosa di meglio e di più forte rispetto a quello che stiamo vivendo”.

Salvate il soldato Paz