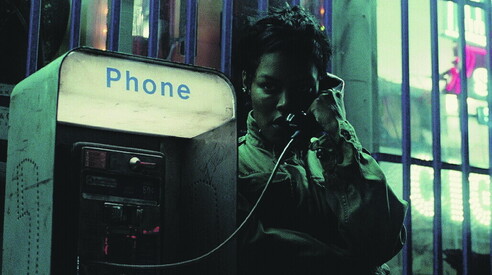

Francesco Jodice

FACCE DISPARI

Francesco Jodice: “L'opera fotografica deve andare oltre la cronaca”

Il documentario "Oltre il confine" racconta la storia di Mimmo e Francesco Jodice, padre e figlio, protagonisti della fotografia. "Entrambi ci poniamo in relazione con il tempo". Intervista

Non è infrequente che la trasmissione da padre in figlio di un’arte o di un mestiere avvenga come per contagio. Più per assorbimento dell’atmosfera che per comodità, più per emulazione che per imitazione. Così è stato tra Mimmo e Francesco Jodice, protagonista il primo della fotografia italiana elevata a linguaggio artistico internazionale, continuatore il secondo in ambito cosmopolita dove ha coltivato molteplici procedure visuali. Se per il padre fu Napoli l’ispirazione primaria, per il figlio non c’è stato riferimento geografico ma una ricerca dall’America al Giappone.

Mimmo e Francesco sono riuniti in un racconto in cui la storia di famiglia si confonde con i rispettivi lavori nel documentario di Matteo Parisini “Oltre il confine”, che sarà proiettato il 16 ottobre in anteprima mondiale alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Non ebbe paura di intraprendere un sentiero già calcato da suo padre?

Cominciai a fotografare tardi, a ventinove anni, solo dopo gli studi di architettura urbanistica, ma non fu un tuffo improvviso quanto un progressivo desiderio maturato lentamente. Ero cresciuto tra 15 mila volumi dedicati alla cultura delle immagini, con una massima famigliare che parafrasando Nanni Moretti avrebbe potuto essere: “Chi osserva male pensa male”. A cena guardavamo la televisione e se la fotografia di un programma era scadente papà cambiava canale. Non subii pressioni né dissuasioni circa il futuro e solo dopo i primi successi le strade artistiche mia e di mio padre s’incrociarono.

Ricorda un episodio?

Nel 2011 andai a trovare i miei genitori per annunciare una bella notizia: il Museo del Prado mi aveva chiesto di tenere una mostra personale. Papà rispose che aveva una notizia anche lui: al Louvre lo avevano invitato per la stessa cosa nei giorni successivi. Così tutto il carrozzone famigliare partì da Napoli per Madrid e da lì per Parigi, da uno Jodice all’altro.

Perché andò a vivere a Milano?

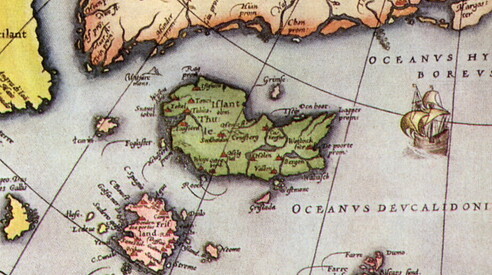

Quando tornai da Tokyo, dove avevo insegnato visual culture alla facoltà di architettura, pensai che Milano fosse un hub da cui spostarmi sarebbe stato più semplice. Nel periodo seguente vissi col borsone sempre pronto: il mio progetto itinerante “What We Want” fu realizzato in circa 180 metropoli nei cinque continenti. Mio padre invece non ha mai voluto prescindere dal genius loci: ha attinto da Napoli tutta la potenza emozionale che ha documentato e trasfigurato. Una relazione viscerale sviluppata sin dagli anni Sessanta, dai tempi di “Le mani sulla città” di Rosi al passaggio di personaggi come Warhol e Beuys nelle gallerie cittadine, al racconto del colera, del terremoto, ai suoi lavori sul Mediterraneo.

Lei invece rivendica un focus sul rapporto tra arte e geopolitica. Come fotografa questo periodo così agitato da tumulti emozionali collettivi?

La cronaca a caldo comporta una visceralità verso cui m’impongo un filtro, una distanza intellettuale. Non sono un reporter sul campo, la mia macchina non ha la tracolla. Rispetto l’impegno giornalistico ma preferisco quello frutto di un esame ponderato, con una meticolosa documentazione spoglia dell’emotività che accompagna l’immediatezza. Con le opere fotografiche formulo una grammatica della domanda per coinvolgere lo spettatore nella elaborazione della sua risposta. Mi ritengo un costruttore di dubbi che suscitano partecipazione.

È pericolosa l’ubriacatura di immagini cui siamo sottoposti? Quanto e come trasformano l’arte della fotografia?

Oggi sono tutti bulimici produttori oltre che consumatori. È un fatto acquisito che non giudico ma accetto e non credo alla demonizzazione dei social. Sono le immagini di tutti a poter essere importanti e i ragazzi hanno un approccio completamente diverso rispetto agli studenti che seguivano le lezioni mie o di mio padre trent’anni fa. Allora credevano che la fotografia fosse strumento di verità oggettiva, oggi la trattano come un giocattolo dentro la scatola dell’arte, come una rappresentazione svincolata dalla verosimiglianza.

Quale sarà la prossima evoluzione?

Quella che segue alla Generazione Z non si chiederà più se un’immagine è vera o falsa, perché con l’avvento dell’Intelligenza artificiale già non siamo in grado di discernere gli scatti realizzati in qualche posto dalle opere create in forma di fotografia. L’impossibilità di distinguere renderà indispensabile dubitare e in fondo non lo trovo un male. Al contrario, è sempre un gran bene smettere di avere fiducia cieca in un linguaggio per abituarsi a indagare più approfonditamente la realtà.

Come cavalca i cambiamenti?

Più vado avanti meno produco. Proprio perché ogni giorno vengono condivise centinaia di milioni di immagini, metto al mondo le mie con turbamento. Sono un artista avaro, come mio padre. Nell’ultima mostra a San Francisco, frutto di viaggi dal 2014 al 2022, ho esposto appena cinquanta foto. Per otto anni di lavoro sono pochissime. D’altronde alla potenza di un messaggio non occorre la prolificità: Picasso con il solo quadro di Guernica raccontò la guerra civile spagnola.

Cosa accomuna la fotografia sua e di suo padre?

Entrambi ci poniamo in relazione con il tempo. Lui guardando al passato, io proiettandomi verso il futuro. Scrutiamo dalle lenti opposte ma nello stesso cannocchiale, sempre oltre l’istantaneità. Le nostre foto non aspirano al qui e ora, quanto piuttosto a liberarsene.