Wikipedia (Google creative commons)

Magazine

Quel diavolo di mio padre

Vita da romanzo di Maria Rasputina, la figlia del “monaco pazzo” di cui volle riabilitare l’immagine sulfurea. Quello di Grigorij Rasputin, prima dell’incredibile accesso alla corte dello zar Nicola II, è un lungo cammino verso l’illuminazione

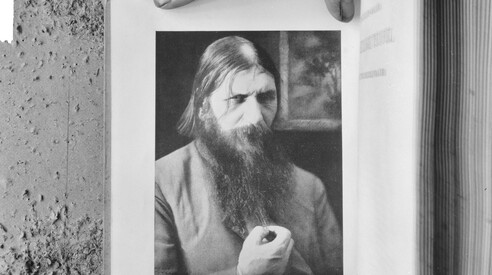

"La Russia non è un paese occidentale, è stato detto più volte; ma ancora, a causa della vecchia concezione teorica dell’Europa, tutti i paesi occidentali insistono nel considerarla come uno di loro, pur rimanendo incapaci di comprendere gli eventi russi o le reazioni russe. Né l’autocrazia dello zarismo, che sembrava loro inconcepibilmente datata, né le idee promosse dalla Rivoluzione bolscevica possono essere soppesate in scale occidentali, né giudicate dagli occidentali. Per le razze che la popolano, per gran parte della sua civiltà, per la sua cultura e per la sua stessa anima, la Russia è orientale”. Su questo postulato si basa la tesi che l’autrice del libro da cui è tratto tenterà di difendere dalla prima all’ultima pagina e che, per evidenti motivi, venne presto liquidata come poco attendibile. Lo sforzo, titanico, e a tratti commovente, è volto a riabilitare l’immagine di uno dei personaggi più controversi della storia della Russia del secolo scorso, l’uomo il cui nome è invariabilmente preceduto da aggettivi dispregiativi: diabolico, mistificatore, dissoluto, manipolatore: Grigorij Efimovic Rasputin.

Il titolo del libro è Mio padre, e la sua autrice, Maria Rasputina. Per capire la parabola del “Monaco pazzo” bisogna dunque tenere a mente, secondo la figlia di Rasputin, “l’anima orientale della Russia” e il misticismo da essa derivato, difficilmente comprensibile agli occidentali. Da qui l’esempio degli starec, i mistici venerati come santi giunti in Russia dall’Oriente. Uomini semplici, contadini o popolani, che illuminati da manifestazioni divine si consacravano all’eremitaggio e alla meditazione. A loro si rivolgevano i malati e gli infermi nella speranza di una guarigione miracolosa. “Mio padre era uno di loro”, racconta Matryona (Maria è il nome che scelse più avanti) nel libro pubblicato nel 1971, a molti anni di distanza dai fatti che diedero una svolta epocale alle sorti del suo paese e di conseguenza alla sua vita.

Quello di Grigorij Rasputin, prima dell’incredibile accesso alla corte dello zar Nicola II, è un lungo cammino verso l’illuminazione. Sin da bambino manifesta doti taumaturgiche, i primi a beneficiarne sono gli animali della fattoria nella quale vive insieme alla famiglia, nel nord della Siberia: i cavalli malati guariscono al tocco delle sue mani. Chiunque, in sua presenza, prova un senso di pace. A otto anni cade accidentalmente in un torrente ghiacciato insieme al fratello. Lui si salva, il fratello muore. E’ il primo dei molti episodi in cui la morte sembra risparmiarlo, ed è forse l’inizio del mito. Da adolescente Grigorij si rifugia fanaticamente nella religione, ha esperienze mistiche, indossa il cilicio, alterna il lavoro nei campi con lunghi pellegrinaggi verso i monasteri in cerca di insegnamenti spirituali. Si reca più volte a Optina Pustyn, il luogo in cui Dostoevskij volle incontrare lo starec Amvrosij dopo la morte del figlio, fonte di ispirazione per il personaggio di Zosima ne I fratelli Karamazov. A diciannove anni Rasputin sposa una giovane contadina e mette al mondo cinque figli di cui solo tre sopravviveranno: Dmitrij, Matryona e Varvara. I doveri familiari non lo distraggono dai precetti religiosi ulteriormente rafforzati dall’evento che darà una svolta alla sua esistenza. Mentre sta lavorando nei campi ha una visione mariana: la Vergine di Kazan lo ha “scelto”. Intraprende un nuovo periodo di pellegrinaggio che lo porterà a raggiungere a piedi il Monte Athos e a proseguire le sue peregrinazioni per diversi anni, guadagnandosi la fama di santo guaritore. Il racconto del cammino verso la santità ci viene narrato da una figlia che lungi dal sentirsi abbandonata da un padre che dispensa i suoi poteri altrove, ne esalta invece la grandezza, e in certa misura le cronache riferite risultano attendibili ancorché al limite dell’agiografia, poiché coincidono con i dati forniti dagli storici (sebbene nessuna biografia di Rasputin possa ritenersi ufficialmente veritiera, essendo condizionata da un’aneddotica che attraversa il vero, il verosimile e il falso senza soluzione di continuità).

Ciò che è fuor di dubbio è il poderoso carisma di Rasputin, non fosse che per il suo aspetto da profeta: barba e capelli lunghi, tabarro da mugik al quale non rinuncerà mai, e il magnetismo di un paio d’occhi spaventosamente azzurri che il bianco e nero delle immagini d’epoca non è riuscito ad offuscare. Il noto ascendente che ebbe sulla famiglia imperiale non può tuttavia essere attribuito esclusivamente al fascino che l’uomo esercitava su chiunque avesse il privilegio (o la sventura) di conoscerlo. Fondamentale è il contesto storico e le circostanze che hanno trasformato un illetterato contadino in un insostituibile consigliere di corte. Lo spiritismo e la familiarità con le scienze occulte era consuetudine in ugual misura dei ceti bassi e alti, di ignoranti e letterati, uomini, donne e teste blasonate, e la fama di guaritore che aveva preceduto il suo arrivo a San Pietroburgo faceva di Rasputin l’uomo che tutti volevano conoscere. Non è dunque inverosimile che sia stata la zarina Alexandra a convocarlo a corte, prostrata dai sensi di colpa per aver trasmesso l’emofilia al suo unico figlio maschio (arrivato a garantire la sopravvivenza di una dinastia dopo ben quattro sorelle), il royal desease, causato dalla consanguineità fra discendenti delle case reali e letale solo nei maschi (dettaglio interessante…). Quel che accadde al capezzale del piccolo erede, fedelmente riportato da diverse fonti e dunque accreditato, aiuta a comprendere il grado di dipendenza dei Romanov nei confronti di Rasputin. “Sussurrando antiche leggende siberiane, impose le mani sul volto del ragazzo che aprì gli occhi, e incrociando il suo sguardo si sentì subito meglio”. Il “prodigio” si compì altre volte con lo stesso esito. Grazie ai soli strumenti di cui disponeva - preghiera, voce e sguardo - Rasputin era riuscito laddove i medici avevano fallito: arrestare le emorragie che affliggevano il bambino, un bambino la cui sopravvivenza non rappresentava solo un sollievo per i genitori, ma garantiva il futuro della Russia. La storica Helène Carrère d’Encausse (madre dello scrittore Emmanuel) ha suggerito che la causa di tali prodigi fosse dovuta alla sospensione della somministrazione di aspirina, noto anticoagulante, in seguito alla richiesta di Rasputin di interrompere le terapie mediche. Ipotesi altamente plausibile a cui va aggiunta una buona dose di suggestione. Comunque sia andata, la leggenda di Rasputin nasce ai piedi di quel letto imperiale.

Le figlie Maria e Varvara, che si erano stabilite a Pietroburgo insieme al padre (madre e fratello rimasero in Siberia), ricordano il continuo viavai di adoratori, seguaci e opportunisti che si accalcavano davanti alla porta della loro casa. Una moltitudine di persone che cresce di pari passo con l’invidia, innesco di una fama luciferina che Maria non omette ma menziona per motivare il clima di ostilità che si era creato intorno a suo padre: “Per giustificare l’orrore della sua fine, era necessario costruire l’immagine di un mostro”. Sono ben noti i dettagli splatter sull’uccisione di Rasputin, cinema e letteratura ci hanno banchettato per decenni: il corpo del satanasso che non ne vuol sapere di morire nonostante l’ingestione di dolcetti al cianuro e ripetuti colpi di pistola che non sortiscono l’esito desiderato, fino all’epilogo nelle acque ghiacciate della Neva. A poco servirà la testimonianza di Maria (costretta a riconoscere il corpo martoriato di suo padre) che smentirà in parte la versione riportata dal principe Jusupov, a capo degli aristocratici congiurati e responsabile dell’omicidio: “Mio padre non mangiava mai dolci”. Si sarebbe forse pacificata, Maria, se avesse potuto leggere le cinquecento pagine di un archivio segreto prodotto dai bolscevichi, messo all’incanto da Sotheby’s nel 1995 e acquistato dal violoncellista Rostropovich (!), che fanno vacillare l’iconografia del malvagio Rasputin, ridimensionando la portata delle sue nefandezze e avvalorando la versione secondo la quale gli affanni profusi per ucciderlo non sarebbero dipesi dai suoi poteri sovrumani ma dall’umana inettitudine dei blasonati vendicatori dell’Impero.

Il ritrovamento di questi documenti, a suo modo eccezionale, passò inosservato quanto le biografie scritte da Maria Rasputin (ne produsse addirittura tre) per una ragione, a mio avviso, che ha a che fare con l’inviolabilità del nostro immaginario. La forza del personaggio Rasputin non ammette correzioni tanto è perfetta l’incarnazione del male che egli così fedelmente rappresenta, a cominciare dal nome: Rasputin… Basta evocarlo per suscitare un brivido, con buona pace di chi quel nome ha ereditato. E’ il villain ideale, il protagonista insostituibile. Una fama talmente redditizia che la stessa Maria dovette, obtorto collo, cavalcare (è il caso di dirlo). La sua storia, sconosciuta, è ricca di risvolti altrettanto romanzeschi.

Dopo la morte di Rasputin, intorno ai suoi figli si creò il vuoto. Maria e la sorella Varvara furono inizialmente protette dalla zarina fino a quando non le fu più possibile prendersi cura di loro. Per sfuggire al destino che sterminò l’intera famiglia Romanov nonché i discendenti di Rasputin, cancellati dalla furia della Rivoluzione (la madre e il fratello Dmitrij scomparsi nei gulag, Varvara morta per sospetto avvelenamento), Maria sposa Boris Soloviev, obbedendo a un desiderio del padre che considerava il figlio del tesoriere del Sinodo suo erede ideale. Ufficiale della Guardia Imperiale, Soloviev è un personaggio enigmatico e controverso. Fervente zarista verrà sospettato di spionaggio al soldo dei tedeschi. Come molti esuli i due fuggono in Europa, e dopo aver vagato “da una capitale all’altra” e messo al mondo due bambine, Tatiana e Maria (in ricordo delle granduchesse Romanov), si stabiliscono a Parigi, ma poco dopo Boris si ammala di tubercolosi e muore. Rimasta sola Maria si arrangia sbarcando il lunario come cameriera e dama di compagnia, finché arriva l’insolita proposta di uno scaltro impresario che fiuta in quel nome sensazionale un ritorno commerciale: “La figlia del monaco pazzo” è lo strillo sulla locandina che inaugura la carriera di ballerina nei cabaret parigini. Il sottobosco dello spettacolo la adocchia, si fa sotto un altro impresario con una proposta ancora più audace: “Le dispiacerebbe trovarsi in una gabbia con degli animali?”. “Perché no?” fu la risposta, “sono stata in una gabbia con i bolscevichi…”.

E così Maria Rasputina, dopo aver frequentato i palazzi imperiali, s’improvvisa domatrice di leoni. Sfilati i costumi di scena si apparta per scrivere la prima delle tre biografie: “Se mi ritenessi capace di intraprendere una carriera letteraria oggi non mi troverei a lottare per guadagnarmi il pane come addestratrice di animali selvatici”, scrisse con modestia nella prefazione. Eppure, leggendo il passo successivo al ritrovamento del cadavere del padre (“Al tepore di una stufa, rivoli di ghiaccio fuso gocciolavano dal corpo sul pavimento. I suoi vestiti congelati scricchiolavano come legna secca. Io e Varvara tremavamo senza riuscire a pronunciare una parola mentre le nostre lacrime, nell’aria gelida, ci bruciavano gli occhi e le guance”) si riconosce un certo talento, un talento sprecato. La carriera circense, dagli improbabili esordi si trasforma in autentica professione e si consolida sulle piazze del mondo, fino ad approdare in America, nel Barnum Circus. Maria è pronta per una nuova vita e diventa cittadina americana, ma la Russia tradita si vendica mettendo in scena un finale degno di un grande romanzo. Mentre si sta esibendo nel suo abituale numero con le bestie feroci, una di esse si avventa su di lei ferendola gravemente. E’ un orso a ridurla in fin di vita, l’animale simbolo della Russia.

Al ritiro dalle scene, Maria va a vivere a Los Angeles dove si mantiene accettando un impiego ancora una volta fuori dal comune: macchinista in un cantiere navale: “Di qualunque cosa si tratti, io la faccio”. Senza essere mai tornata in Russia, muore a settantanove anni dopo aver a lungo vissuto, sola, in una villetta a schiera di Silverlake. Fino a quando le è stato possibile, non si è persa una funzione della chiesa ortodossa del suo quartiere.