Ansa

Facce dispari

La sociologa Simonetta Bisi: “Il dubbio come antidoto al potere degli algoritmi”

"È l’unico rimedio contro i fondamentalismi di qualunque tipo". Le big tech? "Si punta il dito su di loro, ma è pure colpa nostra. Siamo noi che le alimentiamo. Sbagliato demonizzare gli algoritmi". Intervista all'autrice del saggio “L’eclissi del pensiero critico”, tra rischi tecnologici, politica e psicologia

Se una notte di quest’autunno un lettore, in un raptus di avversione allo smartphone, ripescasse il libro di Elémire Zolla “Eclissi dell’intellettuale”, si sorprenderebbe di trovare tanta attualità in un testo tarato sulle urgenze di quasi settant’anni fa. Dove si osserva per esempio che “la memoria dell’uomo massa è eccezionale” perché, sebbene dimentichi il passato, “ricorda con pedantesca efficienza tutto quanto sia umanamente inutile: la sua testa è un cestino di carta straccia”. O che l’arma più infida della ‘civitas diaboli’ non è l’oscurantismo reazionario, non i dogmi né “l’astrattezza terroristica rivoluzionaria” e nemmeno il ricorso “a sofismi plausibili”, ma piuttosto il seducente motto della maga Alcina: “Io ammazzerò il vostro tempo”.

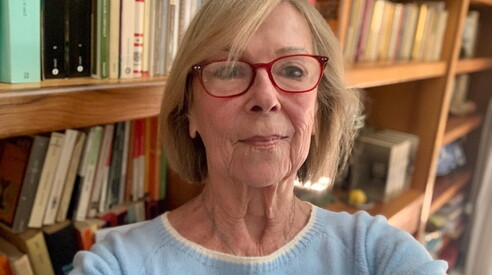

La sociologa Simonetta Bisi, già docente a La Sapienza, collaboratrice della Fondazione Cesar e della Fondazione San Pio V, ha dedicato a “L’eclissi del pensiero critico” il suo ultimo saggio (Bordeaux Edizioni), che fa seguito a “La maggioranza sta. I conformisti del XXI secolo” del 2017. Stavolta la rinnovata metafora astronomica ha per intento un “elogio del dubbio nel tempo dell’algoritmo”. È un invito al “pensiero lento”, avrebbe detto Daniel Kahneman, rispetto alla rapidità irriflessa fomentata dal rapporto compulsivo con la tecnologia.

Chi dubita si salva?

Il dubbio è l’unico antidoto essenziale contro i fondamentalismi di qualunque tipo, è l’esercizio del pensiero libero che si nutre di lentezza e riflessione, non si appiattisce sulle verità preconfezionate e non s’accontenta degli slogan. Chi dubita si sottrae all’automatismo e alle convenzioni dominanti, non cerca riparo nelle appartenenze, ha il coraggio di sentire la propria voce interiore anche quando non si conforma all’algoritmo.

Il pericolo è l’algoritmo?

Sarebbe sbagliato demonizzarlo. L’algoritmo è soltanto la palla di cannone, ma c’è dietro sempre una mente umana che l’ha forgiata e la spara seguendo i propri scopi: lucrare sui clic, manipolare l’opinione pubblica, seminare caos, incitare all’odio. Il pensiero critico è necessario anche per discernere il vero dal falso nella valanga di dati e informazioni da cui siamo travolti. Si punta il dito sulle Big Tech, ma è pure colpa nostra: siamo noi che le alimentiamo con i nostri dati e con una diffusa atonia individuale.

Per esempio?

Il narcisismo: ci sembra che una bella foto su Instagram valga più della nostra profilatura e della previsione dei nostri comportamenti. Ma soprattutto incide l’idiozia nel senso etimologico della parola greca: c’è chi antepone gli interessi particolari a qualunque valore condiviso, chi si preoccupa solo se un governo metterà o meno una tassa che lo riguarda, chi resta concentrato sul suo specifico business però si sente indifferente rispetto al bene comune e nemmeno va più a votare. Poi c’è la parte di popolazione più manipolabile, che non accorda il consenso sulla base di concetti valoriali ma agogna solo ad affidarsi a chi le promette cura o sicurezza. Sempre, ça va sans dire, contro qualcuno.

C’è bisogno di un nemico?

Nella dinamica della polarizzazione è necessario averne uno. Se manca bisogna trovarlo, e una volta trovato urlargli contro. Così il pensiero binario soffoca il pensiero critico e costringe la realtà in una dicotomia: bianco e nero, bene e male. Il caso Gaza è un esempio, dove la polarizzazione è: “Israele tutto il male, Palestina tutto il bene”.

C’è uno stato di frustrazione collettiva?

Oggi il capitalismo indirizza sulle Big Tech il denaro e il potere concentrandoli nelle mani di poche persone. Se con l’esplosione del consumismo ti sentivi frustrato quando non riuscivi a comprarti un certo oggetto, ora lo sei se specchiandoti nello smartphone non vieni riconosciuto come qualcuno, sicché inventi un progetto di te stesso che sarà spesso inautentico. Ormai non basta più che tu sia una buona mamma o svolga bene il tuo lavoro, e se un tempo un professore di scuola media era apprezzato, oggi molti lo considerano un perdente perché guadagna poco e fa lezione ai mocciosi. Per il modello culturale corrente è più gratificante chi s’inventa un nuovo tipo di yoga, un sistema di meditazione, o chi si rappresenta perennemente giovane. Parliamo tanto di diritti umani, però il concetto di valore umano è sempre più deformato e non è facile riconquistare la consapevolezza di se stessi. Si potrebbe cominciare con una passeggiata senza smartphone in un bosco, perché per recuperare il pensiero critico c’è bisogno di un po’ di silenzio e di rinunciare alla ricerca di un nemico quale panacea delle proprie frustrazioni.

Non è una scelta individualista?

Al contrario. Chi esercita il pensiero critico compie un atto politico che comincia dalle piccole cose: il senso di responsabilità verso gli altri impone pure di non gettare una carta per terra e di non sprecare energia elettrica. Una società giusta è un’utopia, ma una società decente è possibile attraverso una resistenza rigeneratrice.

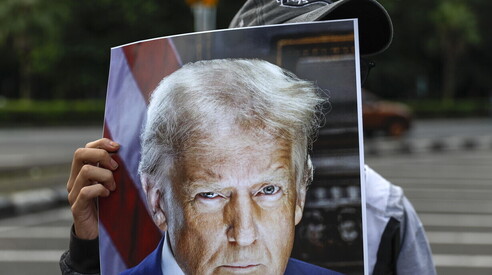

Quale ipotesi paventa di più?

La distopia di una ‘Speculapolis’, cioè un capitalismo della sorveglianza e della finanziarizzazione totale, un monopolio del potere che va pure oltre la polarizzazione e trascende le autocrazie tradizionali perché formalmente riconosce la libertà. È ciò che già rischiano gli Stati Uniti se Trump sarà in grado di snaturarne la democrazia agevolato dai mezzi tecnologici attualmente disponibili.