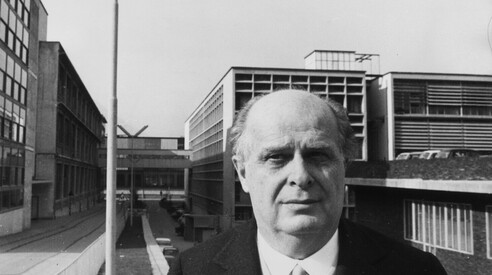

Foto Getty

industria

Dopo Olivetti, il vuoto. Perché l'imprenditoria italiana non è stata capace fare cultura

Terminata l’esperienza olivettiana, il mondo produttivo italiano ha faticato a costruire una visione culturale ampia e duratura. Il saggio di Marco Ferrante rilancia il tema del ruolo sociale dell’industria attraverso l’esempio illuminato della rivista "Civiltà delle macchine"

L’industria italiana ha restituito abbastanza all’umanesimo? E’ stata capace lungo l’arco degli anni che l’hanno vista diventare la seconda manifattura d’Europa di contribuire allo sviluppo delle arti e della cultura? Sono domande perentorie le cui risposte sono cambiate più volte nello stesso arco di tempo. Oggi mi sento di dire che la maggioranza delle persone che dovessero essere interpellate in materia risponderebbe di no, senza nulla togliere ad alcune figure iconiche dell’industrialismo. Direbbero no perché l’imprenditoria italiana appare loro avara, capace solo di seguire obiettivi di breve respiro e non invece di alzare lo sguardo. Lo stesso fatto che quando si discute della materia si finisca per tornare sempre ad Adriano Olivetti la dice lunga sulla relativa carenza di esempi larghi e soprattutto contemporanei. E’ questo, sempre a mio modesto avviso, lo spirito con cui va letto un agile volume di Marco Ferrante (“Cultura e imprese, un caso italiano”, Quodlibet editore) dedicato a ricostruire la breve storia della rivista “Civiltà delle macchine”, fondata agli inizi degli anni Cinquanta e che “ha lasciato una traccia molto significativa nel dibattito italiano del Dopoguerra”. House organ di Finmeccanica, la rivista ideata da Giuseppe Luraghi, manager umanista e intellettuale, e da Leonardo Sinisgalli, ingegnere e poeta, “segnò il dialogo tra le due culture, scientifica e umanistica, nel dibattito di quegli anni”.

Ferrante inquadra “Civiltà delle macchine” come una tipica storia di restituzione capitalistica non infrequente nel mondo economico italiano sebbene poco sistematizzata dagli studiosi. “Ci fu una borghesia industriale che restituì alla società soprattutto in termini di progettazione sociale e poi di diffusione di cultura e arte”. E cita i nomi di imprenditori come Florio, Gualino, Olivetti, Pirelli e Feltrinelli. A quell’elenco oggi sicuramente potremmo aggiungere altri nomi dell’industria del nuovo triangolo industriale che si sono fatti carico, per spiccata vocazione o nell’ambito di operazioni di posizionamento di marketing, di altrettante valide esperienze artistiche. Penso al movimento dei “Musei di impresa”, a “Imago Mundi” di Luciano Benetton, alla collezione Maramotti di Reggio Emilia e via di questo passo, con il rischio di dimenticarne colpevolmente altri. Ma la differenza profonda con gli anni che racconta Ferrante è che l’industrialismo non ha più lo stesso impatto sulla società, “e le diffidenze che genera nell’attualità sono diverse da quelle di allora”. Spesso la dirigenza della Confindustria rimarca questa tendenza solo sotto il segno di una visione anti industriale che si sarebbe radicata nella società italiana sia in alto (si pensi alla magistratura ad esempio) come in basso, tra le nuove generazioni.

Ma è sufficiente come alibi? Penso onestamente di no, il macchinismo italiano avrebbe potuto difendere le sue posizioni e dovuto terziarizzarsi elaborando cultura con molta più efficacia di quanto abbia fatto. Quando si parla del made in Italy e del boom dell’export degli anni che hanno seguito la Grande Crisi del 2008 si pensa sembra al food, alla moda, all’arredamento e si dimentica che tantissimo di quelle esportazioni è fatto di macchine italiane che gli altri non sanno produrre e vorrebbero fortemente copiare. Buona parte del vantaggio competitivo che l’industria italiana conserva ancora è fatto di soluzioni tecniche e ingegneristiche che però non sono state capaci di creare una nuova narrazione del macchinismo industriale. Sono rimaste in fabbrica. E negli ultimi mesi hanno dovuto subire persino lo smacco di un provvedimento-flop come Transizione 5.0 che prometteva oltre 6 miliardi di incentivi a chi comprava nuove macchine e per ora ne ha erogati meno di un quinto. Forse tra l’utilizzo degli ingranaggi più avanzati e la terziarizzazione culturale è mancato l’anello intermedio, il capitale umano. E non è certo un caso che purtroppo l’Italia sia diventata agli occhi del mondo terra di bassi salari.

Il tempo per operare questi bilanci però è ristrettissimo. Quello della nostalgia dei Luraghi e dei Sinisgalli non esiste proprio. E il perché ce lo ricorda Ferrante scrivendo che “c’è una macchina nuova, l’invadente genio digitale che minaccia la dimensione umana”. Cerca di sovrapporsi all’uomo fisico con una diffusa gemellarità digitale che riguarda il lavoro, la vita privata, persino l’evasione e il piacere. Sarà il rapporto del digitale con l’uomo che determinerà la nuova civiltà delle macchine. Non avremo però nuove riviste per raccontarlo, ma dovremo comunque fare i conti con la restituzione.

Ps. Un aneddoto. Enrico Mattei raccontò a Luraghi di aver comprato la Lanerossi solo per procurarsi a buon prezzo coperte da vendere negli autogrill. Lui stimò offensivo il racconto e fece sapere al presidente dell’Eni che non gli piaceva essere preso in giro.