Foto Getty

l'esposizione

Riscoprire a Milano Andrea Appiani, che immortalò i Fasti di Napoleone

La mostra a cura di Mazzocca e Leone realizzata dal Comune insieme al Louvre e al Museo della Malmaison è la perfetta illustrazione del talento dell'artista che celebrò la gloria di Bonaparte

L’artista che celebrò la gloria di Napoleone Bonaparte conquistatore d’Italia, primo console, presidente della Repubblica e primo re d’Italia, ritorna nella sua Milano grazie alla mostra a cura di Fernando Mazzocca e Francesco Leone (Appiani, Il neoclassicismo a Milano) realizzata dal Comune insieme al Louvre e al Museo della Malmaison, che fino all’11 gennaio espone a Palazzo Reale alcuni dei suoi splendidi ritratti, e le opere che ne consacrarono il talento alla corte degli Asburgo e di Bonaparte, con la ricostruzione dei Fasti di Napoleone a partire dalle fotografie scattate negli anni Trenta, e il ritorno dal Louvre del cartone dell’affresco della Sala del Trono, venduto a Napoleone III dalla nuora.

La cosa interessante è scoprire che Andrea Appiani, nato nel 1854 e morto nel 1817, quattro anno dopo l’ictus che lo colpì a 59 anni, impedendogli di finire gli affreschi della Sala della Lanterna e La caduta giganti fulminati da Giove, alias Napoleone, grande affresco nella Sala delle Cariatidi, era già Appiani ben prima di incontrare il generale Bonaparte, entrato trionfalmente a Milano nell’estate 1796, dopo aver sconfitto in maggio gli austriaci a Lodi. E infatti questa mostra è una perfetta illustrazione del suo talento di artista alle prese con soggetti mitologici come le tempere sul ratto di Europa realizzate a trent’anni, che ritraggono la ninfa in groppa al toro o Venere che la consola presentandole Amore, o con le scene religiose degli affreschi della cupola di San Celso realizzati a quaranta, e ancora con gli intarsi in legno per i mobili di Maggiolini, o i ritratti di uomini illustri come Giuseppe Parini, che incontrò a vent’anni e intercedette per lui col conte Greppi aprendogli le porte per le nuove decorazioni dell’allora Palazzo Arciducale.

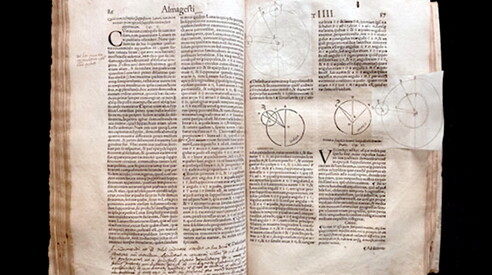

Geniale touche à tout, sin dall’inizio Appiani si nutre della pittura lombarda del Cinquecento, delle opere di Giulio Romano, si esercita al disegno sul cartone della Scuola di Atene di Raffaello conservato in Ambrosiana. Per aggirare l’invidia dei rivali che l’ostacolano, passa senza complessi dal disegno ai dipinti, e dall’incisione alle scene per la Scala. L’incontro con Bonaparte, intercettato appena arriva a Milano e subito immortalato in uno strepitoso disegno a carboncino, ciuffo ribelle e sguardo lungimirante, segna la consacrazione dell’artista già affermato che raggiunge l’acme col nuovo re. Ne è prova la selezione di alcuni ritratti, delle centinaia realizzate in vent’anni, tutti profondi, misteriosi, pieni di grazia sia quando celebrano la gloria del generale Desaix, indagano la scaltrezza del vicepresidente della Repubblica Melzi d’Eril, la vanità del ministro della Guerra, marchese Trivulzio, o del ministro degli Interni del regno, marchese di Breme, sia quando rivelano l’introspezione assorta di Joséphine de Beauharnais, la dolcezza della nuora, Amalia di Baviera, moglie di Eugenio viceré, o la svagatezza di Francesca Milesi Traversi, dipinta di schiena su un paesaggio annuvolato. E lo dimostrano soprattutto i Fasti di Napoleone, perduti ma riprodotti grazie alle foto del fregio di duecento metri che correva lungo il parapetto del ballatoio della Sala delle Cariatidi, con trentanove tempere dipinte a chiaroscuro per riprodurre l’effetto degli antichi bassorilievi e glorificare l’epopea napoleonica col racconto delle ventuno imprese eroiche compiute tra il 1796 e il 1807.

L’opera, l’unica realizzata da Appiani a Palazzo Reale, si rifaceva all’antico, ma è un romanzo moderno. Iniziata nel 1800 fu completata nel 1807 per festeggiare la pace di Tilsitt. Quando il Congresso di Vienna ridiede il potere agli Asburgo, le tele di Appiani, simbolo di un’umiliazione intollerabile, furono rimosse e vennero conservate nel guardaroba di corte. Nel 1828, l’arciduca Ranieri le fece riallestire in una sala al piano terra del palazzo di Brera; dieci anni dopo lo spazio vuoto venne colmato dai Fasti di Maria Teresa e dei suoi successori, dipinti da Carlo Arienti. Nel 1860, i Fasti di Napoleone tornarono al loro posto, con l’ingresso trionfale a Milano di Vittorio Emanuele II di Savoia, avvenuto grazie al sostegno di Napoleone III, figlio di Hortense de Beauharnais e del fratello di Bonaparte, e lì rimasero fino alla seconda guerra mondiale, quando i bombardamenti dell’agosto 1943 provocarono l’incendio del sottotetto della Sala delle Cariatidi e il crollo della volta, di parte degli stucchi, del ballatoio e forse anche del fregio di Appiani. Perché fra gli studiosi c’è anche chi spera in un possibile ritorno alla luce dell’originale.