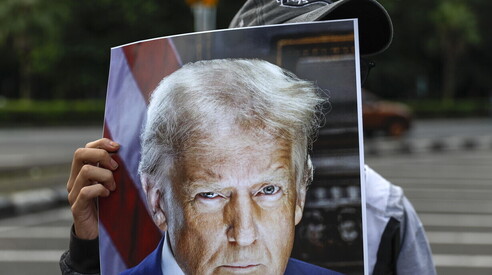

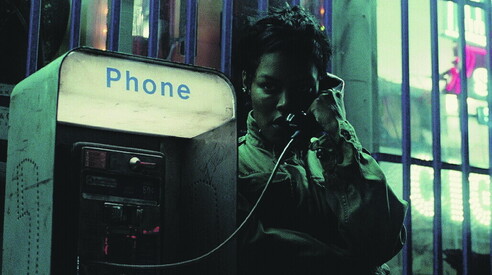

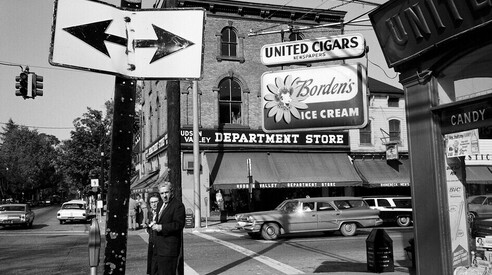

Stephen Shore, from “Early Work” (Mack, 2025). Courtesy of the artist and Mack

la storia

Stephen Shore: il maestro warholiano

A diciassette anni il fotografo si ritrovò a lavorare per Andy Warhol. Oggi insegna alle giovani leve che il mondo può essere diverso con una macchina fotografica al collo. Intervista

Quando nel 1982, quarantatré anni fa, esce la quinta edizione ampliata di “The History Of Photography” di Beaumont Newhall, Stephen Shore ha 35 anni. E’ un super classico, che ancora oggi viene studiato nelle università di tutto il mondo, o quasi. Il suo nome e una sua foto compaiono nell’ultima pagina del volume, insieme a quelli di William Eggleston e Joel Meyerowitz, citati come i pionieri della nuova fotografia a colori. Del resto la sua prima mostra personale era stata nel 1971 al Metropolitan Museum di New York, quando di anni ne aveva 23. Ne è passato di tempo. Come deve essere vivere per quattro decenni sapendo di aver già scritto la storia?

In realtà, la fotografia non è né il calcio né la musica pop e la celebrità è un concetto relativo. E ne è dovuto passare di tempo perché fosse considerato “famoso”. Shore racconta al Foglio che per i primi 25 anni del suo insegnamento al programma di fotografia al Bard College, da lui diretto ancora oggi, non volendo creare epigoni, non ha mai mostrato il proprio lavoro personale: “Ho cominciato a farlo vedere solo quando è diventato talmente noto che non aveva più senso non mostrarlo”. Si riferisce, soprattutto, alle immagini del suo libro più famoso “Uncommon Places”, pubblicato proprio nel 1982. Paesaggi urbani, quotidiani, ritratti con la precisione della camera di grande formato e, appunto, a colori. Prima di lui, nessuno l’aveva fatto così. L’altro caposaldo piantato da Shore nella dura terra della storia della fotografia, poi, è “American Surfaces”, resoconto di un viaggio tra New York e l’Arizona, dove le Americhe in bianco e nero di Walker Evans e Robert Frank si mescolano in un cocktail di visioni vernacolari, con camere di motel, tavoli di diner, poltrone e moquette dai colori americanissimi.

Shore era il fotografo preferito di Peter Schjeldahl, coltissimo e raffinatissimo critico d’arte del New Yorker, scomparso nel 2022, che di lui ha scritto: “Il più vicino a Shore, in un gruppo che comprende Joel Meyerowitz, Joel Sternfeld e Richard Misrach, è il suo amico William Eggleston, l’aristocratico sudista dal carattere ribelle che ha realizzato immagini di intensità e iconicità imbattibili: epifanie scatenate dalle tonalità e dalle texture di un triciclo abbandonato, per esempio, o di un cartellone pubblicitario sbiadito in un campo incolto. Pur essendo altrettanto attento alle sublimità insolite, Shore è un newyorchese più ricettivo che predatore. Mi piace pensare che Eggleston sia il cavalleresco Mefistofele della fotografia a colori americana, e Shore il discreto angelo Gabriele”. L’unico dettaglio pittoresco nelle sue biografie, almeno finora, era stato il fatto che ad appena 17 anni, nel 1965, si ritrova a fare il fotografo alla corte di Warhol, esperienza che si protrae per cinque anni e che è stata raccolta con il titolo “Factory Andy Warhol” (Phaidon, 2016). Sembrava già abbastanza. E invece, quest’anno se ne esce con un libro nuovo nuovo, intitolato “Early Work. 1960-1965” (Mack, 2025). Anche qui, le date sono importanti: sono le fotografie realizzate da Shore tra i 12 e i 17 anni. Sono scatti di un teenager, ma sembrano quelli di un autore già maturo. Il volume è accompagnato da un testo in cui Shore racconta la genesi di quelle immagini e tenta di ricostruire il clima che si respirava a New York in quegli anni, anche se ammette: “E’ come vedere il lavoro di un’altra persona. In realtà non ho ricordi, non riesco a richiamare alla mente che cosa pensassi e che cosa mi muovesse allora”. Racconta di un bambino che per il suo sesto compleanno riceve in regalo il Kodak ABC Darkroom Outfit, un kit per lo sviluppo e la stampa in bianco e nero. A otto ha la sua prima macchina fotografica, una Ricoh 35. A dieci la sua prima copia di “American Photographs” di Walker Evans, il primo incontro con la fotografia d’arte. A 12 anni si dava già da fare: “Andavo in un piccolo parco giochi alla 57ª Strada e l’East River, appena fuori Sutton Place, un quartiere benestante. Fotografavo bambini che erano lì con le loro governanti. Mi informavo sui loro indirizzi e realizzavo una stampa 20x15 centimetri e mi presentavo all’appartamento dei loro genitori con la stampa. Chiedevo 5 dollari, che oggi sarebbero 50. Nessuno ha mai rifiutato”.

Nel 1962 conosce un fotoreporter, Lee Lockwood, che lo prende sotto la sua ala e gli fa conoscere il mondo della fotografia di New York. Lockwood era il redattore di una rivista trimestrale, Contemporary Photographer. Sfogliando il magazine vede per la prima volta le immagini di Lee Friedlander, Don Donaghy, Duane Michals, Bruce Davidson e Dave Heath. Diventa amico di quest’ultimo, che gli presenta W. Eugene Smith, il leggendario fotogiornalista di Life. Un giorno il giovane Shore chiede a Smith il prezzo di una sua stampa. Quello risponde: “Trentacinque dollari”. E il ragazzino: “Trentacinque per una fotografia?!”. E la leggenda della fotografia: “Ok, facciamo venticinque”. Qualche mese dopo Smith consegna la stampa a Shore, è “Guardia Civil”, dal suo saggio fotografico “Spanish Village”, apparso su Life nel 1951. Nella primavera del 1962, a quindici anni, alza la cornetta del telefono e compone il numero del MoMA chiedendo un appuntamento con Edward Steichen, allora direttore del dipartimento di Fotografia. Steichen non solo accetta di riceverlo, ma gli compra tre immagini per la collezione del museo. Ricorda Shore: “Guardando indietro a quel periodo, vedo che occasionalmente, quando volevo incontrare qualcuno che ammiravo, li chiamavo o semplicemente mi presentavo alla loro porta, come feci con il musicista Noah Greenberg, e, più tardi, con il cineasta sperimentale Jonas Mekas”.

Quest’ultimo gestiva il Film-Maker’s Cinematheque, dove Shore ha la possibilità di proiettare un suo corto, intitolato “Elevator”, ascensore. E’ il 1965 e la stessa sera della proiezione è prevista l’anteprima di “The Life of Juanita Castro” di Warhol. E’ in quell’occasione che Stephen conosce Andy, il Papa del Pop, che lo invita il giorno dopo a scattare qualche fotografia alla Factory. “Early Work” si conclude proprio con sette fotografie realizzate in quell’occasione. C’è Andy, ovviamente, Ed Hood, Ann Reynolds, Donald Lyons ed Edie Sedgwick nel suo massimo splendore. Shore ha 17 anni, ma è già un fotografo formato, non deve far altro che applicare ciò che ha imparato nelle strade di New York. Torna al 231 East 47th Street quasi tutti i giorni per i successivi tre anni. Poi, a un certo punto, se ne va: “Non volevo restare tutta la vita all’ombra di Warhol”.

Quando chiediamo a Shore perché abbia deciso di pubblicare le sue immagini di teenager ci risponde che la sua assistente, Laura Steele, che si prende cura del suo archivio, ha iniziato a lavorare a quei primissimi negativi alcuni anni fa. “Devi guardare le tue vecchie foto”, gli ripeteva. Un giorno, di ritorno da un giro di commissioni insieme alla moglie Ginger a Rhinebeck, un paesino sulla riva dell’Hudson, non lontano dove oggi vive Shore, il fotografo si decide a dare un’occhiata alla pila di stampe preparate da Laura. “In cima c’era un’immagine scattata nel ’63 o nel ’64 in un incrocio di strade dov’ero passato poco prima. Non ricordavo di esserci mai stato. Eppure le due persone che si vedono nella foto sono i miei genitori”. E’ colpito dalla coincidenza, ma non solo. “Era come se in quell’immagine ci fossero già le preoccupazioni fotografiche che avrei sviluppato un decennio dopo in ‘Uncommon Places’. L’attenzione al punto di ripresa, il modo in cui le ombre entrano dell’inquadratura dal basso, la relazione tra pali e cartelli stradali. C’era già tutto, eppure non mi ricordavo di aver mai scattato quella foto”. Ora, proprio quell’immagine è riprodotta nella controcopertina di “Early Work”. E’ come una sorta di prefigurazione del Shore che sarebbe stato. Il resto del libro è composto soprattutto da ritratti di strada. Uomini, donne, vecchi e bambini che popolano il panorama urbano newyorchese. Un genere cresciuto enormemente negli anni Sessanta e che ha reso grandi autori come Garry Winogrand, Joel Meyerowitz e Diane Arbus. E’ come se, negli stessi anni, avessimo sentito un ragazzino suonare la tromba con le cadenze e le atmosfere del Miles Davis di Kind Of Blue.

Ma come Davis, anche Shore non si è fermato e ha sempre cercato di far evolvere il proprio linguaggio. Nel suo libro di memorie “Modern Instances: The Craft of Photography” (Mack, 2022), il fotografo ricorda della volta in cui, nel 1976, incontrò in casa di comuni amici Ansel Adams, uno dei padri della fotografia americana. “Durante la cena l’ho visto bere sei alti bicchieri di vodka liscia. Verso la fine della serata mi disse: ‘Ho avuto un periodo di grande creatività negli anni Quaranta e da allora non faccio che lavori mediocri’. Non ricordo il contesto di quella frase, ma ricordo bene che la disse con tono asciutto, come un fotografo che osserva qualcosa”. E’ una frase che a Shore rimane conficcata nell’anima come una freccia. Avrebbe fatto di tutto per non finire a dover dire la stessa cosa di sé. E’ vero, ci sono grandi autori che sono sempre stati fedeli al proprio linguaggio senza per questo perdere lo smalto e Shore pensa a Eugène Atget, Bernd e Hilla Becher e Lee Friedlander. “Altri artisti, invece, lo facevano cambiando approccio estetico o soggetto. A volte lo facevano cambiando macchina fotografica. Durante quella cena con Adams, capii che, per temperamento, appartenevo al secondo gruppo, quello che rinnovava la propria visione”.

E negli anni i diversi tipi di macchina fotografica davvero modificano il linguaggio di Shore. All’inizio c’è il banco ottico con la pellicola a colori 20x25 cm, ma poi arriveranno il cellulare, i droni e il medio formato digitale (per i fissati per marche e modelli: Hasselblad X1D). Ogni tecnologia impone dei limiti e apre delle opportunità: il corpo e la mente del fotografo assumono una postura differente a seconda del mezzo che utilizza. E quella di Ansel Adams è una delle tante lezioni che Shore cerca di trasmettere ai suoi studenti che, al Bard College, arrivano alla stessa età con cui lui entrò nella Factory. E anche se le sue immagini, visivamente, sembrano avere poco a che fare con il mondo warholiano, il legame tra Shore e Andy è più profondo. “Da lui ho imparato innanzitutto come lavora un artista. L’ho visto all’opera e ho visto come sperimentava, provando e riprovando, per capire che cosa funzionava e che cosa no”. Ma non c’è solo questo: “In lui c’era quello che io chiamo ‘distanced delight in contemporary culture’. Un piacere distaccato, nel senso che lui vedeva qualcosa e diceva “wow, guarda quello”. E non intendeva semplicemente che gli piaceva come era fatto, ma che si stupiva che quella cosa ci fosse e ci fosse in quel modo. Eppure restava in lui un distacco, che non era necessariamente prendere le distanze in senso critico. Gli piaceva tutto, ma per tutto manteneva un distacco. Ed è forse un atteggiamento che, in qualche modo, appartiene anche a me, in particolare nelle mie immagini di ‘American Surfaces’”. Un titolo che, per altro, sarebbe piaciuto ad Andy.

Ma a questi diciannovenni? Che cosa va insegnato? “Il mio compito è aiutare i ragazzi a trovare la loro voce propria”, spiega Shore: “Ed è per questo che insieme alle nozioni tecniche, diamo moltissimo spazio alle discussioni in classe sul lavoro svolto. La tecnica deve comunque essere al servizio della dimensione espressiva ed estetica”. Ma c’è anche qualcos’altro, forse, che è ancora più interessante: “Il Bard è un college di ‘liberal arts’, dunque chi si iscrive a fotografia è obbligato a seguire altri corsi di materie umanistiche o scientifiche, ma capita anche il contrario e cioè che in classe mi trovo anche chi non ha intenzione di diventare un artista, ma segue i corsi di sociologia o storia. E questo penso che sia molto interessante, perché allora il mio compito è insegnare a vedere con attenzione. Loro sono abituati a fare tutti i giorni il percorso dal dormitorio all’università. Lo fanno con le cuffie sulle orecchie o con gli occhi sul cellulare. Ma se percorrono lo stesso tratto di strada con al collo una macchina fotografica, iniziano a vedere cose che prima non vedevano. Porre attenzione è una competenza molto utile per chiunque. Ed è forse il contributo più importante che la fotografia può dare”.