(Ansa)

Il commento

Le radici cristiane d'Europa che l'intellighenzia laica s'illude di ignorare

Anche una società apparentemente demitizzata continua disperatamente a produrre miti. Ne ha bisogno eccome: solo che li chiama “valori”. Ma si abbia l’onestà di ammettere che la nostra storia contenga la Vergine

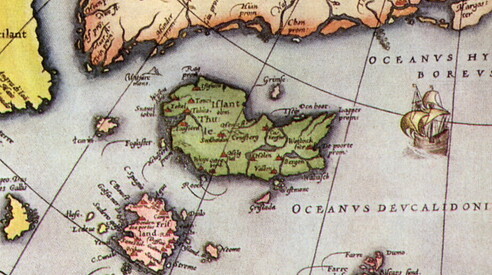

E’ bastato che il ministro degli Esteri italiano, in un momento di candore mariano, ricordasse che la bandiera europea – quel blu austero con le dodici stelline dorate – deve forse qualcosa al manto della Vergine e alla corona apocalittica della Donna vestita di sole, perché si scatenasse l’inferno. Editorialisti in tilt, politologi con l’orticaria, laici riflessi pavloviani pronti a gettare l’acqua santa con tutto il bambino. Del resto, ogni volta che qualcuno evoca le “radici cristiane” dell’Europa, sia dalla tribuna di un comizio che nelle discussioni in margine a un trattato, scatta l’allarme dell’anticlericalismo prêt-à-porter e del laicismo d’ordinanza, quello con elmetto e Costituzione in mano. Eppure la questione meriterebbe forse qualcosa di meglio di un botta e risposta da talk-show con sbadiglio incorporato. Ci ha provato l’anno scorso lo storico Sante Lesti con il saggio “Il mito delle radici cristiane d’Europa” (Einaudi), titolo che da solo dice già più di mille comunicati. Lesti sceglie e ripete con dovizia la parola “mito”, non “illusione”. Distinzione non da poco: il mito infatti non è la bugia dei popoli ignoranti, ma la grammatica simbolica di ogni comunità che si rispetti.

Il mito, se preso sul serio (e magari letto meglio), più che a raccontare serve a spiegare perché una cosa continua a riguardarci. Un tempo serviva a educare; oggi, passato attraverso il filtro dell’antropologia, della psicoanalisi, della semiotica strutturalista e del post-tutto, il mito non è più il racconto dei padri, ma il linguaggio claudicante di ciò che non riusciamo più a dire con le categorie della ragione. E così, tra un Lacan d’annata e un Remotti da rileggere, ci tocca ammettere che perfino l’identità, la personalità, l’“io” – questi superstiti concettuali del naufragio moderno – sono miti, nel senso più serio e indispensabile del termine. Cose che forse non esistono, ma senza le quali non si esiste. Provateci voi, senza sapere chi siete, a riscuotere un bonifico o a mandare una mail all’Agenzia delle Entrate: anche Kafka, in fondo, era un grande mitografo. Quanto poi alla domanda più interessante – perché mai le radici e la loro scelta (ossimoro solo apparente) contino così tanto quando si discute di comunità politica –, la risposta l’aveva già data un tedesco che si faceva capire: Ernst-Wolfgang Böckenförde, giurista di razza, cattolico con spina dorsale e cervello troppo fino per piacere a sacri e profani. La sua formula è tanto celebre quanto indigesta: “Lo stato liberale secolarizzato si regge su presupposti che non è in grado di garantire da solo”. Tradotto: nessun ordinamento, e dunque nessuna politica, può fondarsi soltanto su se stessa. Ci vuole altro: lingua, cultura, simboli, memoria. Ciò che viene prima: e sì, volenti o nolenti, anche la religione. Quella che molti sognano di confinare nelle sacrestie e che spesso invece è ancora lì, in sottofondo, a reggere l’impalcatura.

Tutto piuttosto evidente, si direbbe, ma che continua a sfuggire a certa intellighenzia progressista, ancora convinta che per fondare una comunità bastino la neutralità procedurale e un gadget di Rousseau. Da questo punto di vista la riflessione di Lesti dice forse più di quanto intenda: aiuta implicitamente a riconoscere che anche una società apparentemente demitizzata, smascherata e sottoposta a profilassi foucaultiana continua disperatamente a produrre miti. Ne ha bisogno eccome: solo che li chiama “valori”, “diritti”, “diversità”. Il che va benissimo, purché si abbia l’onestà di ammettere che anche l’Europa dei trattati e dei mercati ha bisogno di raccontarsi una storia per continuare a esistere. Che poi questa storia contenga la Madonna, o almeno un pezzo del suo mantello, può anche far sorridere. Ma non è detto che sia la parte meno seria del discorso.