Jose Ferrer nel film 'Cyrano De Bergerac', 1951. (Foto Getty)

Magazine

Quel Cyrano pitagorico

Lo spadaccino poeta reso celebre da Rostand si fece conquistare da Galileo e Copernico. Così diventò un pioniere della fantascienza

Io monterò nell’opalina luna, Le Bret, senza il soccorso di macchina veruna. Sì, lassù, lassù, ve lo dico io, mi manderanno a fare il paradiso mio. Più di un’anima cara esser vi dè in esilio, troverò Galileo con Socrate a concilio’. ‘No! no! Sarebbe troppo stupido, troppo ingiusto! Un tal poeta! Un cuor così grande, sì augusto morir così!’. ‘Questi sono i cadetti di Guascogna! Sì, dico… La massa elementare… Eh, sì… Ma questo è il punto!’. ‘La sua scienza!’. ‘Copernico ci lasciò detto appunto… Ma che diavolo, andava a far, che c’era che mai ci andava a fare egli in quella galera? Astronomo, filosofo eccellente. Musico, spadaccino, rimatore, del ciel viaggiatore, Gran mastro di tic-tac, Amante – non per sé – molto eloquente. Qui riposa Cirano Ercole Saviniano Signor di Bergerac, che in vita sua fu tutto e non fu niente!’”.

Questo passo del Cyrano di Bergerac (1897) suona probabilmente criptico a spettatori e lettori del capolavoro di Edmond Rostand. Che cosa c’entrano, infatti, la scienza, Galileo e Copernico con la storia drammatica dello spadaccino e poeta innamorato di Rossana? E perché il protagonista si definisce “astronomo”? Non sono nomi e termini citati a caso.

Chi era in realtà Cyrano di Bergerac? Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac (Cyrano è il cognome) viene battezzato a Parigi il 6 marzo del 1619. Della sua vita non si sa molto. Il padre Abel è un apprezzato avvocato e dispone di un’ottima biblioteca che include anche opere scientifiche; la madre Espérance è figlia di un consigliere e tesoriere del re. A tre anni la famiglia si sposta in campagna sulle rive del fiume Yvette. Qui frequenta le lezioni di un parroco e conosce quello che diverrà il suo più grande amico, Henri Le Bret. Si trasferisce poi a Parigi per continuare gli studi al collegio di Beauvais. A vent’anni, nel 1639, entra come cadetto nell’esercito. Qui rivela una straordinaria abilità di spadaccino. Secondo il fido Le Bret, “i duelli, che a quel tempo sembravano l’unico e più rapido mezzo per farsi conoscere, lo resero così famoso in così pochi giorni, che i Guasconi, che componevano quasi da soli questa compagnia, lo consideravano il demone del coraggio e contavano tanti combattimenti quanti erano i giorni in cui vi era stato.

Tutto ciò, tuttavia, non lo distrasse dai suoi studi, e un giorno lo vidi, in una sala di guardia, lavorare a un’elegia con la stessa poca distrazione che avrebbe avuto se fosse stato in uno studio lontano dal rumore. Qualche tempo dopo si recò all’assedio di Mouzon, dove ricevette un colpo di moschetto al corpo, e poi una spada alla gola durante l’assedio di Arras nel 1640”. La spada in una mano e la penna per scrivere elegie in un altro: ecco già in perfetta sintesi il ritratto che lo consegnerà alla letteratura. Ma la leggenda di Cyrano come spadaccino si consolida definitivamente quando, da solo con un altro, affronta spavaldo un nutrito gruppo di aggressori e li sgomina (“Quanti contro di voi?” chiede Rossana; “Oh, non cento persone”, risponde lui minimizzando nel dramma di Rostand). Cyrano è particolarmente suscettibile quando si tratta del proprio naso, anch’esso poi divenuto un tratto quasi mitologico. “Il suo naso, che aveva completamente sfigurato, gli fece uccidere più di dieci persone. Non sopportava che lo guardassero, e immediatamente impugnava la spada”.

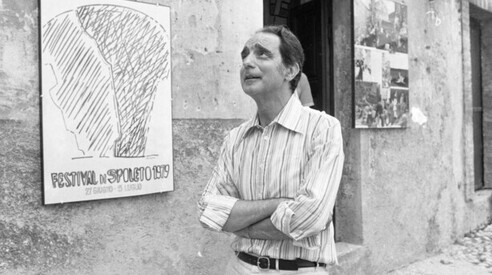

Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac. “I Guasconi lo consideravano il demone del coraggio”, scrive il fido amico Le Bret

Le ferite e il mal francese lo costringono ad accantonare la spada in giovane età, ma è forte su di lui anche il richiamo degli studi filosofici. In quegli anni legge avidamente le opere di Copernico, di Galileo e del teologo, filosofo, matematico e astronomo Pierre Gassendi. A poco più di trent’anni, rimasto in condizioni economiche e di salute precarie, trova la protezione del duca di Arpajon. Nel 1654 una trave di legno gli crolla sulla testa: forse un incidente, forse un attentato, non si saprà mai. Muore il 28 luglio 1655, a trentasei anni, a casa di un cugino a Sannois. In vita, riesce a vedere pubblicate pochissime delle proprie opere. La morte di Agrippina (1654) è una tragedia in cinque atti ambientata all’epoca dell’imperatore Tiberio, che desta scandalo per “le parole orribili contro gli dèi”. Secondo un autore contemporaneo, “Sercy, che la stampò, disse a Boisrobert di aver venduto la tiratura per un prezzo quasi pari a zero”. Dello stesso anno è un volume (Les Œuvres diverses de Mr de Cyrano Bergerac) che contiene lettere di diversa natura (poetiche, d’amore, satiriche) e la commedia Il pedante gabbato, da cui Molière trarrà numerosi spunti per Le furberie di Scapino (1671).

Le ferite e il mal francese lo costringono ad accantonare la spada, e passa agli studi filosofici. “Gli stati e gli imperi della Luna” esce nel 1657

La figura del protagonista sembra ispirata a Jean Grangier, che era stato suo docente al Collegio di Beauvais. Più interessanti e originali le opere che vengono pubblicate postume grazie all’amico Le Bret. Nel 1657 vede infatti la luce Les États et Empires de la Lune (Gli stati e gli imperi della Luna). Il protagonista tenta di arrivare sulla luna attaccandosi al corpo “fiale di rugiada” ma dapprima ricade maldestramente in Canada. Qui discute animatamente, attingendo a un ricco repertorio metaforico, con un indigeno che mette in discussione l’eliocentrismo. “Signore, gli risposi, ecco all’incirca le ragioni che ci costringono a presumerlo. In primo luogo, appartiene al senso comune credere che il sole abbia preso posto al centro dell’universo, poiché tutti i corpi che si trovano in natura hanno bisogno di questo fuoco radicale […] e che la causa prima della generazione sia collocata nel centro di tutti i corpi per agirvi uniformemente e in modo più agevole: allo stesso modo in cui la saggia natura ha sistemato le parti genitali nell’uomo, i semi nel centro delle mele, i noccioli nel cuore dei loro frutti; esattamente come la cipolla conserva, al riparo di cento strati che lo circondano, il prezioso germe […] supposto questo, io affermo che la terra, avendo bisogno della luce, del calore e dell’influsso di questo grande fuoco, gira intorno ad esso per ricevere, in modo uniforme in tutte le sue parti, questa virtù che la conserva. Infatti sarebbe altrettanto ridicolo credere che questo grande corpo luminoso girasse attorno a un punto da cui non trae utilità alcuna, quanto lo sarebbe immaginare che, quando vediamo, un’allodola arrostita, le si fosse fatto girare il caminetto intorno per cuocerla” (L’Altro Mondo, Stati e imperi della Luna, trad. di Cinzia Gaza, ed. Il leone verde, 1999).

Cyrano riesce infine ad arrivare sulla Luna grazie a una palla provvista di calamita, lanciata in aria da una navicella. Qui incontra abitanti ben più alti dei terrestri (sette metri) e che vivono più a lungo dei terrestri, camminano a quattro zampe e si nutrono di odori. Parlano una lingua musicale e una lingua basata sui movimenti della danza. Il denaro è sostituito da poesie il cui valore è stabilito da un’apposita commissione. Le città sono macchine su ruote così da potersi spostare in base ai cambiamenti del clima. Gli abitanti della Luna contestano Aristotele e la visione antropocentrica. Cyrano intavola con loro lunghe discussioni di fisica, astronomia e filosofia. Tra i modelli ispiratori del testo è facile pensare a La vera storia di Luciano di Samosata (II d.C.), La Nuova Atlantide di Bacone (1627), il Sogno di Keplero (1634) e soprattutto a L’uomo sulla Luna del vescovo inglese Francis Godwin, ispirato a sua volta dalle teorie di Keplero, Gilbert e Copernico (1638), il cui protagonista è anche richiamato nel testo di Cyrano. A questi riferimenti l’autore aggiunge una vena giocosa e umoristica ricca di invenzioni.

La Luna, raggiunta grazie a una palla provvista di calamita, è abitata da giganti che si nutrono di odori e parlano una lingua musicale

Tra gli estimatori contemporanei del testo c’è lo scrittore italiano Italo Calvino. “Straordinario scrittore, Cyrano, che meriterebbe d’essere più ricordato, e non solo come primo vero precursore della fantascienza, ma per le sue qualità intellettuali e poetiche. Seguace del sensismo di Gassendi e dell’astronomia di Copernico, ma soprattutto nutrito della ‘filosofia naturale’ del Rinascimento italiano – Cardano, Bruno, Campanella – Cyrano è il primo poeta dell’atomismo nelle letterature moderne. In pagine la cui ironia non fa velo a una vera commozione cosmica, Cyrano celebra l’unità di tutte le cose, inanimate o animate, la combinatoria di figure elementari che determina la varietà delle forme viventi, e soprattutto egli rende il senso della precarietà dei processi che le hanno create: cioè quanto poco è mancato perché l’uomo non fosse l’uomo, e la vita la vita, e il mondo un mondo”. In effetti vi sono passaggi che paiono anticipare sviluppi delle scienze ben lontani dal venire. “Vi meravigliate” afferma Cyrano “come questa materia mescolata alla rinfusa, in balia del caso, può aver costituito un uomo, visto che c’erano tante cose necessarie alla costruzione del suo essere, ma non sapete che cento milioni di volte questa materia, mentre era sul punto di produrre un uomo, si è fermata a formare ora una pietra, ora del piombo, ora del corallo, ora un fiore, ora una cometa, per le troppe o troppo poche figure che occorrevano o non occorrevano per progettare un uomo. Come non fa meraviglia che tra un’infinita quantità di materia che cambia e si muove incessantemente, sia capitato di fare i pochi animali, vegetali, minerali che vediamo, così come non fa meraviglia che su cento colpi di dadi esca una pariglia”. Non sorprende che la prima edizione risulti emendata di alcuni dei passaggi più controversi.

“In pagine la cui ironia non fa velo a una vera commozione cosmica, Cyrano celebra l’unità di tutte le cose”, scrive Italo Calvino

Calvino cita ampiamente l’opera nelle sue Lezioni Americane (1988), nel testo dedicato al valore della leggerezza. “Prima di Newton, egli ha sentito il problema della gravitazione universale; o meglio, è il problema di sottrarsi alla forza di gravità che stimola talmente la sua fantasia da fargli inventare tutta una serie di sistemi per salire sulla luna, uno più ingegnoso dell’altro: con fiale piene di rugiada che evaporano al sole; ungendosi di midollo di bue che viene abitualmente succhiato dalla luna; con una palla calamitata lanciata in aria verticalmente ripetute volte da una navicella”. Ma in ultimo, in un saggio dedicato esplicitamente a “Cyrano sulla Luna” riconosce che lo spadaccino è “scrittore fino in fondo, che non vuole tanto illustrare una teoria o difendere una tesi quanto mettere in moto una giostra di invenzioni che equivalgano sul piano dell’immaginazione e del linguaggio a quel che la nuova filosofia e la nuova scienza stanno mettendo in moto sul piano del pensiero. Nel suo Altro mondo non è la coerenza delle idee che conta, ma il divertimento e la libertà con cui egli si vale di tutti gli stimoli intellettuali che gli vanno a genio […] e questo non vuol dire racconto con una tesi da dimostrare, ma racconto in cui le idee appaiono e scompaiono e si prendono in giro a vicenda, per il gusto di chi ha abbastanza confidenza con esse per saperci giocare anche quando le prende sul serio”.

Cinque anni dopo viene pubblicato anche Les États et Empires du Soleil (Gli stati e gli imperi del Sole), con una struttura molto simile al precedente, salvo il fatto che stavolta l’autore sceglie di camuffarsi sotto il nome di Dyrcona – anagramma di D(e) Cyrano. Il viaggio parte da Tolosa a bordo di una sorta di bizzarra mongolfiera a vela. Più che di un romanzo di fantascienza, secondo alcuni commentatori, “si tratta di un romanzo epistemologico. Si può vedere in esso una sorta di monito contro la Verità, che ricorda la relatività di ogni conoscenza e di ogni sapere (ancora più vero all’epoca); ciò conferisce a quest’opera un posto di rilievo nel movimento di libertinaggio intellettuale del XVII secolo”. Nello stesso 1662 è pubblicato anche un frammento di un trattato di fisica, ma l’attribuzione all’autore è piuttosto incerta.

Riferimenti al viaggio immaginario dell’autore sulla Luna non mancano anche nell’opera di Rostand, che oltre due secoli dopo gli conferisce gloria immortale, rievocando con delicatezza anche la sua scarsa fortuna di scrittore in vita. Quando incontra il Conte de Guiche, anch’egli innamorato di Rossana, Cyrano lo sbalordisce affermando: “Io mi son un che piomba qual bomba dalla luna. E non ne piombo affatto metaforicamente! Sono ormai cent’anni, o è forse un minuto, non so per quanto tempo son per l’aria caduto – io stavo in quella palla color di zafferano […] Sono un po’ sparso d’etere. Eh, certo ho viaggiato! Ho di polvere d’astri pieni gli occhi. Attaccato ai miei sproni v’è certo qualche pel di pianeta… Ecco, sul giustacuore, un capel di cometa! […] Credereste che nella caduta stravagante vidi Sirio la notte coprirsi d’un turbante? L’altra Orsa è ancora troppo piccola perché morda. Nel traversar la Lira ne ho spezzato una corda! Ma io conto di scrivere su codesto un trattato e delle stelle d’oro ch’ho di lassù portato nel mio mantello ardente, a mie spese e a miei rischi, quando sarà stampato, voglio farne asterischi!”.