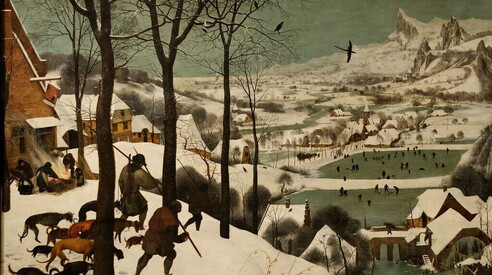

Oggi le grandi questioni dell’attualità, compresa la deterrenza nucleare, guadagnano in spettacolarità, ma perdono in leggibilità (foto Getty)

Magazine

Basta la parola. Così la fantascienza immaginava le conseguenze di un errore di comunicazione

La guerra nucleare appesa a una battuta. Le grandi questioni di attualità guadagnano in spettacolarità ma perdono in leggibilità. L'effetto è l'imprevedibilità assoluta

Le deliziose Fiabe per robot di Stanislaw Lem narrano di automi che costruiscono o distruggono interi mondi in base ad una singola parola storpiata, talvolta una singola lettera sbagliata nei comandi che gli vengono impartiti. Ad esempio, nel racconto “Fiaba sulla macchina digitale che lottava contro il drago”, il Signore di Kyberia, patito di macchine intelligenti e di sogni di potenza, ordina agli ingegneri che ha mandato sulla luna a costruirgli armi sempre più sofisticate di fabbricare un’elettrodaga. Non che gli servisse. Il suo cruccio era anzi non avere nemici. “Nessuno era tanto incosciente da voler attaccare il suo Stato”. Per cui, “al fine di sfoggiare appieno il suo superbo intelletto strategico […] si faceva costruire, dai suoi ingegneri, avversari fittizi”. Negli anni 60 era inimmaginabile che si facesse il possibile per rendersi nemici anche gli amici. Sfortunatamente, causa un leggero refuso, l’ordine divenne “costruire un elettrodrago”. Lui nemmeno ci pensava più. Impegnato com’era in grane interne, “in una campagna di liberazione di alcune province del suo regno occupate dai ciberfanti”. Fino a che si accorsero che i suoi ingegneri erano riusciti a costruire un vorace drago che si stava mangiando la luna e minacciava di mangiarsi pure il suo regno terrestre. Il Signore di Kyberia si rivolse allora a “una macchina strategica, anziana e molto saggia”, che sino a quel momento aveva evitato di interpellare “a causa di un annoso diverbio che risaliva a prima della comparsa del drago e riguardava una certa operazione militare”.

La macchina si mise a realizzare un Superdrago. Il re, che non era scemo del tutto, obiettò: “Ma come faremo ad eliminare questo nuovo drago?”. “Facendone un altro, ancora più potente”. E così via andando, ogni soluzione più dannosa del problema che si voleva eliminare. Finché la macchina trovò una semplicissima soluzione aritmetica: ordinare ai draghi di sottrarsi a sé stessi, cioè azzerarsi. Ma a quel punto la macchina si era montata la testa, voleva comandare lei. E avrebbe prevalso, se una ciabattata provvidenziale non avesse convertito nei suoi circuiti intimi “elettrodrago” in “elettrodraga”, portandola a vomitare palta maleodorante anziché draghi. Al che “il re poté finalmente tirare un sospiro di sollievo”. E “fino alla fine dei suoi giorni si dedicò alla cibernetica civile, rifuggendo come peste da quella militare”, la conclusione della fiaba. I robot di Lem giocano con le parole. Sono permalosi. Sono dei bambinoni. Si offendono se presi a male parole. Con conseguenze tremende. Litigano con gli umani e litigano tra di loro spaccando le parole in quattro. Sono filosofi, dei Wittgenstein del linguaggio robotico. In “Come salvammo il mondo”, la favola che apre la raccolta Cyberiade, la macchina che è in grado di creare tutto quello che comincia con la lettera N si ferma giusto prima di creare il Nulla, che annichilerebbe tutto quello che esiste, compresi i suoi costruttori. Così come pedanti causidici, veri e propri azzeccagarbugli sono i robot di Isaac Asimov. Giocano con le parole e le leggi della robotica che sono stati impresse nei loro cervelli positronici (fantastica anticipazione molto ante litteram dell’intelligenza artificiale, e degli ancora a venire i computer biologici). Così come ci gioca, solo con quasi disumana freddezza, la robopsicologa umana in capo, Susan Calvin. I robot studiano legge, si addestrano a convincere e manipolare giurie e giudici. Ricorrono a ogni possibile cavillo legale e semantico. Sono veri e propri giuristi d’assalto.

Nell’ultimissimo racconto di Asimov che tratta di robot, “L’uomo bicentenario” (del 1976), il cyborg protagonista studia legge per farsi riconoscere come umano, ricorre a tutti i trucchi, verbali e non, degli avvocati americani per ottenere il suo scopo. Lo raggiunge grazie ad una versione robotica del diritto al suicidio assistito. La genialità non sta nell’aver anticipato l’angoscia che i robot, le macchine, l’intelligenza artificiale si sostituiscano agli uomini. Sta nell’essere riusciti a immaginare che il desiderio più profondo dei robot è diventare umani. Più umani degli umani, che continuano a dare prove tremende, quotidiane, di disumanità. Angosciato dal sentir ripetere, mezzogiorno e sera, notizie e immagini dei conflitti in Ucraina e in medio oriente, di bambini scheletriti dalla fame o avvolti nei sudari, di droni assassini e prepotenze, e ingenuità altrettanto colpevoli, di dazi e compagnia bella, quest’estate mi sono immerso nella lettura di Lem, Asimov, Philip Dick (Kafka no, benché sia il più profondo di tutti: no, perché mi ha sempre depresso ancora di più nei momenti di depressione). Sono giganti letterari che hanno anticipato tutte le angosce, quasi tutte le strabilianti invenzioni del secolo successivo al loro, il nostro. Aggiungerei, come consiglio di lettura estiva, Correzione automatica dell’israeliano Etgar Keret (Feltrinelli). Chissà perché, tutti gli autori che ho appena menzionato (a eccezione di Dick) sono ebrei. Il racconto che dà il titolo alla succulenta raccolta di Keret immagina la possibilità di resettare tutte le nostre piccole e grandi tragedie quotidiane, insomma tutto ciò che vorremmo non fosse mai successo, tornando all’istante prima che avvenisse. Ciascuno lo fa a modo suo. Tutti quanti, a modo loro, Kafka compreso, ricorrono a dosi travolgenti di humour e ironia. Non sembri un controsenso. L’ironia è spesso stata uno dei modi per affrontare le più orrende tragedie. Vedere Ridere rende liberi. Comici nei campi nazisti, dell’amica Antonella Ottai (Quodlibet), per credere. Anche la sua più recente fatica, La città delle parole che parlano (Edizioni Croce) è un divertissement, una favola che gioca, alla maniera di Rabelais e Calvino, con le lettere, le parole, la loro metamorfosi, i balbettii infantili che creano il mondo (anziché distruggerlo).

Le parole però intanto sono tornate a minacciare la fine del mondo. “Le parole sono molto importanti, e spesso possono condurre a conseguenze indesiderate”, ha detto Donald Trump, che pure è uno che non ci va per il sottile in fatto di parole, anche volgari e offensive. Il contesto era una polemica col numero due del Consiglio per la sicurezza russo, Dmitri Medvedev. Medvedev non è nuovo a minacce di guerra nucleare nei confronti dell’Ucraina, e degli europei che sostengono militarmente Zelensky. In genere nessuno lo prende troppo sul serio. Chi se ne dovrebbe intendere (tra questi, intervistato dal Corriere, l’ex capo del Kgb a Mosca, ed ex ministro della cultura Evgenij Savostyanov, in disgrazia dal 2022, quando si pronunciò contro l’“operazione militare speciale”), in Russia non conta nulla. Si è ritagliato il ruolo del “poliziotto cattivo”. Un po’ come faceva il vice di Trump J.D. Vance nei confronti degli europei, prima che lo zittissero (ma nel suo caso i fatti hanno prevalso sulle parole). Chi decide davvero è sempre e solo il numero uno, Putin. L’ha ribadito lo stesso portavoce del Cremlino Dmitri Peskov: Ma allora perché Trump, che finora non aveva fatto una piega di fronte alle reiterate minacce di “andare fino in fondo all’Apocalisse”, ha reagito così duramente alle sue ultime “provocazioni”, annunciando il riposizionamento, “in regioni appropriate”, di due sottomarini nucleari “nel caso che queste dichiarazioni stupide e incendiarie siano più di semplici parole”? I sottomarini in realtà non si capisce bene cosa c’entrino. Sono costantemente impegnati in un gioco a nascondino nelle profondità dei mari. Dire che sono stati riposizionati è un controsenso. La loro funzione è non far sapere dove si trovino, di modo che possano lanciare i loro missili atomici senza che vengano individuati.

Il botta e risposta tra Medvedev e Trump ha a prima vista qualcosa di assurdo. Quanto sono assurdi e sconclusionati gli spassosi equivoci di parole e la fraseologia nelle fiabe di Lem. Medvedev, in riferimento al recente indurimento della posizione di Trump nei confronti di Putin, aveva invitato il presidente americano ad andarsi a rivedere i suoi “tanto amati film sui morti viventi” e a tenere presente quanto può essere pericolosa la “Mano morta”. Incomprensibile nonsense macabro? Minacce in codice? Le parole possono essere tanto più pericolose quanto più sembrano a prima vista senza senso. Vanno decifrate, decodificate. Trump, nel ribadire la minaccia di sanzioni contro la Russia, comprese “sanzioni secondarie” al 100 per cento contro i paesi che commerciano con la Russia, aveva definito Russia e India “economie morte” (“per quanto mi riguarda possono anche affondare insieme le loro economie morte. Noi quasi non commerciamo né con l’uno né con l’altro”). Medvedev gli aveva risposto evocando gli zombie (un sempreverde dell’horror americano) e la “Mano morta”. Non c’entra con il significato che ha in italiano, la molestia sessuale, il “toccamento” a tradimento, facendo finta di nulla. E’ il nome alternativo che all’epoca della Guerra fredda veniva dato al “Sistema Perimetr”, il programma di risposta automatica a un eventuale primo attacco nucleare Usa all’Unione sovietica. Proprio perché automatico, garantirebbe una risposta nucleare devastante anche in caso di decapitazione della dirigenza e dei centri di comando russi. Gli esperti discordano su come funzioni. Gorbaciov l’aveva disattivato. Pare che sia stato riacceso nella Russia di Putin.

Non se ne sa molto. Non si sa sino a che punto sia “automatico”. Non si sa se, e fino a che punto sia ancora operativo. Non si sa quanto sia aggiornato agli ultimi ritrovati della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. C’è chi sostiene che l’avessero concepito per garantire una risposta da fine del mondo nel caso che la potenza nucleare dell’Unione sovietica fosse stata annichilita. Altri sostengono invece che il sistema fosse stato concepito per evitare una guerra nucleare per errore, sottraendo le decisioni a possibili reazioni avventate umane. Perimetr continua a raccogliere e analizzare un’infinità di dati, dalle profondità cavernose degli Urali in cui ne sarebbe localizzato il “cervello”, e li confronta costantemente con altre macchine. E’ un segreto militare, misterioso come tutti i segreti militari. Che però riaffiora di tanto in tanto dalle nebbie di terrore della Guerra fredda. L’evocazione da parte di Medvedev è solo la più recente in ordine di tempo. Lui dovrebbe saperne qualcosa, visto che per un certo tempo ha fatto la controfigura di Putin alla presidenza della Federazione russa, per aggirare il divieto costituzionale che gli impediva di ricandidarsi dopo i primi due mandati.

Tutti ricordano la crisi dei missili a Cuba, nei primi anni 60. Meno che si sia andati vicinissimo a uno scontro atomico più o meno “automatico” negli anni 80. La crisi di Cuba era stata disinnescata dall’intelligenza e dalla diplomazia umana. Krusciov aveva dato precise istruzioni a Gromyko perché convincesse Castro a rinunciare ai missili, e convincesse Kennedy a fidarsi delle rassicurazioni russe. Nel 1983 il mondo fu salvato invece da un solo uomo, l’allora 44enne tenente colonnello dei servizi segreti sovietici Stanislav Petrov. La sua impresa sarebbe rimasta sconosciuta se non fosse stato lui stesso, assai più tardi, a raccontarla. Nella notte del 26 settembre, Petrov era al comando del turno di guardia nel bunker a sud di Mosca del centro di coordinamento degli avvistamenti di possibili lanci di missili da parte dei satelliti specializzati di allora, gli Oko. Gli schermi avevano rilevato un primo lancio di missile intercontinentale, che lui aveva deciso di ignorare, considerandolo un’anomalia. Lo aveva fatto in base a un ragionamento logico, del tipo di cui solo gli umani sono capaci. Che senso avrebbe avuto, se si voleva sferrare un primo attacco decisivo all’Urss, lanciare un solo missile? Poi gli schermi segnalarono, in rapida successione, altri cinque missili. Petrov decise di ignorare anche quelli, di non inoltrare immediatamente, come avrebbe dovuto, gli avvistamenti agli organi di decisione strategici, che probabilmente avrebbero attivato una risposta automatica. Fece bene, fu poi accertato dai satelliti che si trattava di un errore dei computer, dovuto al casuale allineamento di nubi ad alta quota con il momento di transizione dal buio alla luce solare. Tant’è che i superiori si congratularono con lui per la decisione, e anziché punirlo gli proposero una medaglia e un avanzamento di grado. Non se ne fece niente, perché ammettere l’errore delle macchine avrebbe messo in imbarazzo gli alti comandi strategici sovietici.

Era un momento di particolare tensione e diffidenza tra America e Urss. Alla Casa Bianca c’era Ronald Reagan, che qualche mese prima aveva annunciato il suo progetto di “Guerre stellari”. Continuava a definire l’Unione sovietica “l’impero del Male”. Un giorno aveva persino annunciato a microfoni aperti: “Ho appena deciso di bombardare l’Urss”. Scherzava, era un buontempone. Non l’avrebbe mai fatto (fu lui stesso a ribadirlo). Ma a Mosca erano convinti che volesse davvero lanciare un “first strike”. “Le cose erano deteriorate al punto che ne era convinto l’intero sistema sovietico – non solo il Cremlino, non solo il leader Yuri Andropov, non solo il Kgb – ma l’intero sistema attendeva un attacco ed era pronto a rispondere con estrema rapidità”, il modo in cui l’ha messa un esperto americano di strategie nucleari, Bruce Blair. Non facilitava le cose che a Mosca a Breznev fossero succeduti leader anche loro anziani e malati. “Non so con chi parlare, continuano a morirmi uno dopo l’altro”, la folgorante battuta di Reagan, buontempone sorridente e simpatico, non costantemente ingrugnito come è invece Trump. L’interrogativo che ci si pone non sono tanto le motivazioni di Medvedev, quanto le reazioni di Trump. Possibile si sia accorto solo ora che il numero due di Putin continuava a minacciare la guerra atomica? Magari solo perché stavolta ha postato la minaccia su X, la piattaforma di Musk che Trump non può ignorare. O perché, prendendosela con Medvedev, “ex presidente fallito”, può segnalare a Putin che intende continuare a negoziare con lui?

Il vero problema è però forse un altro. Che, a differenza di quanto succedeva ai tempi della Guerra fredda, le grandi decisioni strategiche fanno sempre più perno sul capriccio del momento, gli umori di una singola personalità. Magari affidati a un post estemporaneo sui social. La competizione non è più tra sistemi, visioni del mondo e interessi contrapposti, non è più un conflitto di civiltà, né antagonismo tra democrazia e autoritarismi. Il mondo è appeso alle dichiarazioni e alle parole di un singolo leader. Le risse, pure scomposte e violente, di un tempo lasciano il posto a scambi caotici, sconclusionati, talvolta incomprensibili, ad alterchi infantili, da asilo Mariuccia. Le grandi questioni dell’attualità, compresi pace o guerra, compresa la deterrenza nucleare, guadagnano in spettacolarità, ma perdono in leggibilità. L’effetto è l’imprevedibilità assoluta, e quindi la massima instabilità. Trump ne ha fatto l’asse portante del suo modo di governare. Ridateci i robot della fantascienza di mezzo secolo fa, verrebbe da dire.