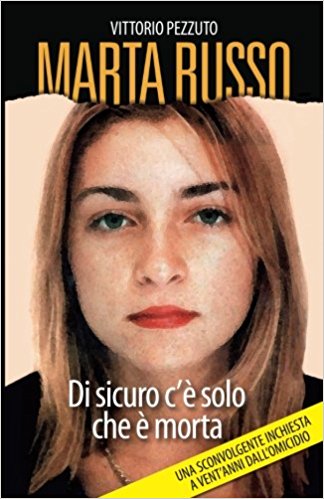

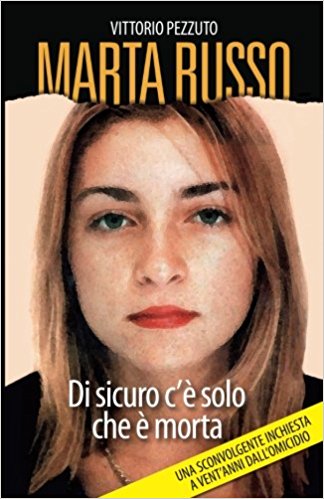

Vent’anni fa l’omicidio della studentessa in un cortile della Sapienza. Un libro smonta e analizza tutto quello che è successo dopo: inchiesta, processi e molte assurdità

La mattina del 9 maggio 1997 una pallottola colpisce alla testa la studentessa Marta Russo mentre sta passeggiando in un viale dell’Università La Sapienza. La sua morte, quattro giorni dopo, desta un enorme clamore in tutta Italia. Chi l’ha uccisa, e perché? Ben presto gli inquirenti si convinceranno che a sparare sia stato il dottorando Giovanni Scattone, con la complicità del collega Salvatore Ferraro. Una storia incredibile, oscura e sfuggente ma anche rivelatrice di un certo tipo di Italia, di un certo tipo di magistratura. La racconta Vittorio Pezzuto nel libro-inchiesta “Marta Russo, di sicuro c’è solo che è morta”, arrivando a una conclusione sconvolgente. Tanto da raccogliere una lunga serie di rifiuti editoriali, accompagnati dai motivi più diversi. Il libro (664 pagine, 16,64 euro) è in vendita direttamente su Amazon. Ne proponiamo qui alcune pagine.

Con incredibile rapidità, il gip Muntoni decide di firmare le ordinanze di custodia cautelare contro Scattone e Ferraro mentre l’interrogatorio di Gabriella Alletto è ancora in corso. Una soluzione che costringerà quest’ultima a mantenere le sue accuse, se non altro per evitare un’incriminazione per calunnia. Le sue tardive rivelazioni hanno infatti il pregio di inserire sulla scena del delitto quel quarto uomo di cui i magistrati sono da tempo sicuri ma che nemmeno la volenterosa Lipari aveva confermato esistesse. A uccidere Marta Russo sarebbe quindi stato Giovanni Scattone, mentre una frase dell’impiegata (“Se non ricordo male, subito dopo lo sparo si chinò a terra all’interno della finestra dopo aver rilasciato la tenda”) li convince che abbia avuto anche la freddezza di raccogliere il bossolo. L’amico e collega Ferraro si è limitato a fargli da complice, portando via la pistola nella sua borsa. Per gli inquirenti si tratta davvero di un colpo di fortuna. Ferraro è infatti mancino e quindi non avrebbe potuto rivolgere l’arma in direzione di Marta perché impedito nel movimento della mano dal cassone del condizionatore d’aria alla sinistra della finestra. E non avendo mai sparato in vita sua, l’imputazione a suo carico avrebbe potuto essere solo di omicidio colposo. Con Scattone invece le cose cambiano: a differenza dell’amico ha fatto il servizio militare come carabiniere ausiliario e pertanto ha già usato armi. L’accusa quindi può restare quella di omicidio volontario.

"Che fine ha fatto

la pistola?" gli urlano addosso. "Quale pistola?" risponde sempre più sconcertato Scattone. È allora

che s'incazzano

Le volanti della polizia partono subito alla ricerca dei due giovani collaboratori del professor Carcaterra. Scattone viene rintracciato intorno alle 23 mentre sta cenando con alcuni amici in un ristorante all’aperto nei pressi del Foro Italico. Un ispettore e altri due agenti in borghese gli chiedono di seguirlo in Questura. Il giovane è disorientato. Intuisce subito che si tratta dell’indagine sull’omicidio di Marta Russo ma a dire il vero non è molto aggiornato sui suoi sviluppi: mancano un paio di giorni all’esame finale nazionale per il dottorato di ricerca e in quel periodo trascorre gran parte della settimana a Napoli, dove segue un corso di perfezionamento in Filosofia del diritto con frequenza obbligatoria. Gli agenti della Squadra mobile lo trattengono negli uffici di via San Vitale fino alle prime luci dell’alba. Foto segnaletiche, impronte digitali e un interrogatorio serrato senza l’assistenza di un avvocato. Dopo avergli dato da leggere l’ordinanza di custodia cautelare, il capo della Squadra mobile D’Angelo e il suo vice Intini alternano minacce e blandizie. Vogliono che ammetta subito che il colpo gli è partito per caso (“Altrimenti ti farai almeno 24 anni!”) e riveli il luogo esatto da cui ha fatto fuoco. Gli agenti sono stanchi e innervositi. “Che fine ha fatto la pistola?” gli urlano addosso. “Quale pistola?” risponde sempre più sconcertato Scattone. E’ allora che s’incazzano, che iniziano a strattonarlo violentemente, facendo però attenzione a non provocargli tracce o ferite riscontrabili. Scattone nega con fermezza ogni addebito. I funzionari a quel punto si allontanano, lasciandolo in compagnia di un agente che gli spiega: “Sono in riunione per decidere il da farsi”. Sono le cinque del mattino quando una volante lo trasferisce nel carcere di Regina Coeli. Rinchiuso in una cella di isolamento vicino all’infermeria, gli resta solo l’eco delle ultime parole degli agenti: “Se confessi resti dentro al massimo due giorni, giusto il tempo di sostenere l’interrogatorio di garanzia del gip. Pensaci bene…”.

Anche Salvatore Ferraro viene arrestato quando ancora si sta asciugando l’inchiostro della firma della Alletto in calce alla sua ultima deposizione. Quattro agenti alti, corpulenti e nervosi entrano a casa sua mentre in boxer e t-shirt sta suonando con la sua chitarra acustica un vecchio blues di Robert Johnson. Si tratta di “Me and the Devil Blues”, parla del diavolo che all’improvviso bussa alla porta. Un brano decisamente azzeccato. “Ci segua”. “Per caso mi state arrestando?”. “Assolutamente no”. Un’ora dopo l’assistente universitario si trova in una stanza della Digos, con le manette ai polsi e ancora convinto che si tratti di una messinscena per verificare l’attendibilità delle sue deposizioni precedenti. Tant’è vero che una mezza dozzina di investigatori, tra funzionari e semplici agenti, si avvicendano davanti alla sua poltrona chiedendogli se abbia detto davvero tutto quello che sa. Col trascorrere del tempo il loro atteggiamento cambia e l’atmosfera, all’inizio piuttosto rilassata, s’indurisce in sguardi e movenze imbottiti di tensione e stanchezza. Quando Ferraro conferma per l’ennesima volta di non sapere nulla del delitto, Belfiore sbuffa spazientito e sbatte il pugno sul tavolo: “Parla o finisci in galera!”. A quel punto Intini gli consegna l’ordinanza di custodia cautelare. Ferraro la legge velocemente e strabuzza gli occhi. “Dai, parla! Dicci che è stato Scattone e stasera te ne vai a casa!”. insistono quelli. “Non posso dirlo, non sono stato testimone di nulla!”. “E allora sei solo un gran pezzo di merda!”. “Ve lo ripeto, io con l’assassino di questa ragazza non c’entro nulla!”.

Anche Salvatore Ferraro viene arrestato quando ancora si sta asciugando l’inchiostro della firma della Alletto in calce alla sua ultima deposizione. Quattro agenti alti, corpulenti e nervosi entrano a casa sua mentre in boxer e t-shirt sta suonando con la sua chitarra acustica un vecchio blues di Robert Johnson. Si tratta di “Me and the Devil Blues”, parla del diavolo che all’improvviso bussa alla porta. Un brano decisamente azzeccato. “Ci segua”. “Per caso mi state arrestando?”. “Assolutamente no”. Un’ora dopo l’assistente universitario si trova in una stanza della Digos, con le manette ai polsi e ancora convinto che si tratti di una messinscena per verificare l’attendibilità delle sue deposizioni precedenti. Tant’è vero che una mezza dozzina di investigatori, tra funzionari e semplici agenti, si avvicendano davanti alla sua poltrona chiedendogli se abbia detto davvero tutto quello che sa. Col trascorrere del tempo il loro atteggiamento cambia e l’atmosfera, all’inizio piuttosto rilassata, s’indurisce in sguardi e movenze imbottiti di tensione e stanchezza. Quando Ferraro conferma per l’ennesima volta di non sapere nulla del delitto, Belfiore sbuffa spazientito e sbatte il pugno sul tavolo: “Parla o finisci in galera!”. A quel punto Intini gli consegna l’ordinanza di custodia cautelare. Ferraro la legge velocemente e strabuzza gli occhi. “Dai, parla! Dicci che è stato Scattone e stasera te ne vai a casa!”. insistono quelli. “Non posso dirlo, non sono stato testimone di nulla!”. “E allora sei solo un gran pezzo di merda!”. “Ve lo ripeto, io con l’assassino di questa ragazza non c’entro nulla!”.

Quando il dibattimento

è ormai alle battute finali, ecco un'ipotesi clamorosa: l'ora ufficiale del delitto non sarebbe quella giusta.

Ferraro sorride con amarezza. Cerca di astrarsi dalla situazione. Per mantenere il controllo dei nervi fissa una fotografia di Rossano Calabro, appiccicata alla parete più lontana, che lo riporta ai luoghi della sua infanzia. Intanto gli agenti lo braccano con sorrisi maliziosi e voci di volta in volta suadenti, minacciose, beffarde. “Dicci che a Scattone è partito un colpo per sbaglio, e te ne vai a casa a dormire in santa pace!”. Lui però rifiuta l’accomodamento, la disonesta logica del “mors tua vita mea” gli ha sempre fatto ribrezzo. Non ha quasi più parole, e non vuole certo sprecarle accusando Scattone solo per far finire al più presto quest’incubo. Scuote la testa, chiude gli occhi, dondola nel buio. Il suo respiro si sta accartocciando, sopraffatto dalla sensazione quasi materiale di una forza avvolgente che lo sta schiacciando. “Bene, ebbravo lo stronzo!…”, “Finirai a marcire in galera!”, “Questa è la fine della sua brillante carriera, dottor Ferraro!” gli urlano a pochi centimetri. Lui allora riapre gli occhi: “Con una coscienza pulita sarà facile ricominciarne un’altra”.

Quando il dibattimento è ormai alle battute finali, ecco rifarsi strada un’ipotesi clamorosa: l’ora ufficiale del delitto non sarebbe quella giusta. Un tabulato Telecom, ottenuto a suo tempo dalle difese e poi richiesto dalla Corte alla Procura, certifica infatti che la telefonata che quella mattina Iolanda Ricci ha fatto al fidanzato da una cabina telefonica dell’Università è terminata alle 11.39 e 1 secondo (anche se lei, nei verbali e al processo, l’aveva sempre collocata intorno alle 11.30). Come si ricorderà, in udienza ha raccontato che immediatamente dopo aver abbassato la cornetta è stata raggiunta da Marta, insieme alla quale si è incamminata in direzione dell’uscita su viale Regina Elena, sotto il tunnel della Facoltà di Giurisprudenza, per andare a seguire una lezione di Storia economica in via del Castro Laurenziano. Da quella cabina, per raggiungere a piedi il punto del vialetto in cui l’amica è stata colpita, si impiegano al massimo sessanta secondi. Marta quindi non sarebbe stata uccisa alle 11.42 ma – secondo più, secondo meno – due minuti prima. Un dettaglio che cambierebbe tutto. Se il colpo è stato esploso alle 11.40 come ha fatto allora Maria Chiara Lipari a sentire (lo ha confermato in udienza) un “tonfo sordo” alle 11.44 mentre era in procinto di entrare nell’aula 6? E perché la Alletto ha ripetuto più volte che la dottoranda fece il suo ingresso “nell’immediatezza dello sparo, forse dopo una trentina di secondi, massimo un minuto”? Qualcosa evidentemente non quadra. “Qui non siamo più nel campo delle opinioni” osserva la difesa di Ferraro. “Si tratta di numeri, di cose esatte. E una discrepanza del genere, a nostro giudizio, rende del tutto inattendibile non solo il racconto della Lipari ma tutto il resto della ricostruzione”. […]

In Procura

hanno sempre voluto credere alla Lipari, adoperandosi per favorire l'incessante work in progress

della sua memoria

Alla Procura di Roma va però almeno riconosciuta una ferrea coerenza: alla Lipari hanno sempre voluto credere, adoperandosi fattivamente per favorire l’incessante work in progress della sua memoria. Un calvario doloroso della mente (“dall’ano proprio del cervello”, come aveva riconosciuto lei stessa) che merita la pena – sì, la pena – di essere ricordato per sommi capi. Interrogata il 21 maggio 1997 nel Commissariato dell’Università, dapprima sostiene che durante il primo tentativo di telefonata al padre, mentre girava le spalle alla stanza, le è parso che non vi fosse nessuno. L’interrogatorio viene improvvisamente sospeso per “accertamenti tecnici” e ripreso in tarda serata. Solo allora dice “di non essere sicura” della presenza di qualche altro suo collega nell’aula, quindi aggiunge che “mi sembra di ricordare che qualcuno sia uscito frettolosamente”. A dirla tutta, adesso che ci riflette meglio, “mentre stavo con la cornetta in mano, questo signore ha aperto dall’interno la porta e, passandomi accanto, nell’uscire mi ha salutato bofonchiando qualcosa”. Racconta poi di non aver avuto “la sensazione del vuoto” nella stanza anche se non sa precisare quante e quali persone vi fossero (“comunque non donne”). Fa un primo nome: “Forse era presente il mio collega Andrea Simari”, che risulterà invece assente. Non ha comunque sentito “alcun rumore che possa somigliare a uno sparo”. A notte fonda, dopo altre cinque ore di interrogatorio in Questura, dichiara “di non aver visto nessuno vicino alla finestra” ma “due o forse tre persone, due certamente di sesso maschile e una probabilmente di sesso femminile” spostate verso il centro della stanza e “che parlottavano tra loro”. Entrando nella stanza ha avuto comunque la “sensazione netta” di una “forte tensione nell’aria”. Butta giù altri nomi: quelli di Francesco Liparota, di Gabriella Alletto (“Quello che ricordo è un interrogativo che mi è passato nel cervello come un lampo in quel momento e cioè: ‘Che ci fa Gabriella qua?’”) e infine dell’assistente Massimo Mancini (del quale ha udito il “suono della voce, ma questo a livello subliminale senza averne quindi altra possibilità di precisione”). Sfortuna vuole che però anche quest’ultimo risulterà assente, circostanza che la costringe a precisare in seguito che il suo nome gli è stato suggerito da un funzionario di polizia mentre lei “non ci pensava affatto”. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio dichiara invece di aver visto tre individui, due al centro della stanza e uno vicino alla finestra che poi l’ha salutata uscendo. Gli investigatori le fanno allora il nome di Ferraro ma lei si rifiuta di confermarlo dal momento che quella persona non l’ha vista in faccia. Intercettata poco dopo al telefono col padre, sostiene però di avere finalmente ottenuto il suo “ricordo visivo”: non ne è ancora certa ma quell’uomo ha proprio “la sensazione di averlo visto in faccia”. E poi aggiunge: “Ma se fosse quel calabrese, quel calabrese ci ha… Veramente ci può avere proprio degli amici con le armi, in casa in Calabria proprio sotto al cuscino…”. Il 19 giugno, quando ormai Scattone e Ferraro sono stati arrestati grazie alle parole della Alletto (la cui testimonianza combacia finalmente con i suoi “ricordi”), precisa di aver avuto “la sensazione netta” che nella stanza vi fossero più persone, forse quattro. La sera dell’8 agosto, tre mesi dopo il delitto, si reca infine negli uffici della Polaria dell’aeroporto di Fiumicino. Sta partendo per le vacanze e vuole a mettere a verbale altri particolari “di cui, adesso, ho un ricordo preciso”: prima di entrare nell’aula 6 ha sentito “un rumore sordo, un tonfo” e adesso rammenta “con precisione” la figura di Ferraro nella Sala assistenti (“In particolare ho focalizzato l’espressione del suo volto”). Non appena l’ha vista questi si è voltato di scatto verso la finestra, l’ha salutata impallidito ed è uscito dalla stanza insieme a un’altra persona. Chi? “L’impressione è che si tratti di Scattone”. Lo stesso che, vedi tu a volte il caso, era stato arrestato nella notte del 14 giugno come omicida e le cui foto riempivano da un pezzo tutti i giornali. La Procura è soddisfatta. Per sparare da quella finestra in direzione della vittima bisognava usare la destra. Non poteva essere stato Ferraro perché non sa sparare ed è pure mancino. Lui invece è destro e ha fatto il servizio militare nell’Arma dei carabinieri. Tutto combacia, quindi. Ben fatto, Maria Chiara! Il suo accidentato percorso di ricostruzione mnemonica può dirsi ora finalmente concluso.

Per apprezzarne al meglio le dinamiche ne verrà mostrata al processo una tappa significativa. Si tratta di un video di 17 minuti registrato la sera del 26 maggio 1997 in occasione di un sopralluogo che la Lipari e gli inquirenti hanno effettuato presso la Sala assistenti. L’audio è pessimo. Dalle immagini si evince comunque lo sforzo evidente della ragazza, che con espressione corrucciata parla più volte di “lampi”, riferendosi a quei brani di memoria che tenta di richiamare nella sua mente con l’aiuto del procuratore aggiunto Italo Ormanni. Questi sollecita la sua preziosa testimone, invitandola più volte a “cercare di focalizzare” i suoi ricordi. La ragazza allora mima i movimenti che avrebbe compiuto quella mattina, chiude gli occhi e porta le mani alle tempie, si tormenta i capelli, balbetta, pronuncia frasi sconnesse mentre sul suo volto si alternano preoccupazione e concentrazione: “Un maschio forse là…”, dice indicando il lato destro dell’aula. “Non so, forse si sono mossi, forse…” spiega al capo della Squadra mobile Nicolò D’Angelo e al commissario Francesca Monaldi che intanto fanno posizionare dei manichini in base alle sue indicazioni. Alla fine la telecamera ne inquadra due al centro della stanza (rappresentano Liparota e la Alletto) e un terzo poco lontano dalla finestra: è Salvatore Ferraro, di cui però non ha ancora fatto il nome. In questo presepio manca la sagoma del personaggio più importante, l’omicida Scattone. Ma come abbiamo visto, è solo questione di tempo.

Dopo 71 udienze,

in mano all'accusa

sono rimaste

solo una testimonianza controversa

e la complicità decisiva del diavolo

Riflettendoci, questa storia potrebbe ricordare da vicino “Il vecchio e il mare”, celebre apologo scritto da Ernest Hemingway. Al pari del pescatore cubano Santiago, la Procura di Roma stava soffrendo da tempo brucianti sconfitte. Simonetta Cesaroni, la contessa Alberica Filo della Torre, Antonella Di Veroli, Giuseppina Nicoloso: tutti casi di donne assassinate nella Capitale, clamorosi e insoluti (clamorosi anche perché insoluti), che avevano scosso la fiducia nella capacità investigativa delle forze dell’ordine. L’inspiegabile omicidio di Marta Russo diventa così una preziosa occasione di riscatto. E’ quindi comprensibile la soddisfazione con la quale, un mese dopo il delitto, il questore Monaco annunciava soddisfatto alla stampa l’arresto di Ferraro e Scattone: “Il caso è chiuso, sono stati loro!”. Come nel caso del gigantesco marlin preso all’amo da Santiago, da quel momento sono però iniziati i problemi. Nonostante tutti gli sforzi dell’equipaggio di piazzale Clodio, il prodigioso trofeo non ha retto alla lunga traversata tra la chiusura dell’inchiesta e il verdetto definitivo di colpevolezza. La pesca miracolosa dei due assassini (già monca dell’arma del delitto) si è così ridotta nella carcassa a brandelli di un teorema a senso unico. Il buon senso e la logica hanno fatto sparire nell’ordine: il muro di omertà eretto da docenti e personale dell’Istituto di Filosofia del diritto, il ruolo del professor Romano quale regista nel depistaggio delle indagini, le tante cose viste e fatte dalla Lipari nei minuti tra una telefonata e l’altra, gli scritti inquietanti trovati a casa dei due ragazzi, il seminario sul delitto perfetto, l’importanza cruciale dei tardivi ricordi di Giuliana Olzai, il valore inattaccabile delle perizie (tanto sulla traiettoria del colpo quanto sulle particelle trovate sul davanzale dell’aula 6 e nella borsa di Ferraro), la volontarietà dell’omicidio, le pulsioni superomistiche prese in prestito a Nietzsche e la complicità dell’usciere Liparota. Dopo 71 udienze e 15 mila pagine di atti e verbali, in mano all’accusa sono rimaste soltanto la controversa testimonianza di Gabriella Alletto e la complicità decisiva del diavolo. Ben poco, ma abbastanza per far riassaporare alla Procura di Roma il sapore non del successo pieno ma quantomeno del suo surrogato. Una pietanza, beninteso, per palati di bocca buona.

Anche Salvatore Ferraro viene arrestato quando ancora si sta asciugando l’inchiostro della firma della Alletto in calce alla sua ultima deposizione. Quattro agenti alti, corpulenti e nervosi entrano a casa sua mentre in boxer e t-shirt sta suonando con la sua chitarra acustica un vecchio blues di Robert Johnson. Si tratta di “Me and the Devil Blues”, parla del diavolo che all’improvviso bussa alla porta. Un brano decisamente azzeccato. “Ci segua”. “Per caso mi state arrestando?”. “Assolutamente no”. Un’ora dopo l’assistente universitario si trova in una stanza della Digos, con le manette ai polsi e ancora convinto che si tratti di una messinscena per verificare l’attendibilità delle sue deposizioni precedenti. Tant’è vero che una mezza dozzina di investigatori, tra funzionari e semplici agenti, si avvicendano davanti alla sua poltrona chiedendogli se abbia detto davvero tutto quello che sa. Col trascorrere del tempo il loro atteggiamento cambia e l’atmosfera, all’inizio piuttosto rilassata, s’indurisce in sguardi e movenze imbottiti di tensione e stanchezza. Quando Ferraro conferma per l’ennesima volta di non sapere nulla del delitto, Belfiore sbuffa spazientito e sbatte il pugno sul tavolo: “Parla o finisci in galera!”. A quel punto Intini gli consegna l’ordinanza di custodia cautelare. Ferraro la legge velocemente e strabuzza gli occhi. “Dai, parla! Dicci che è stato Scattone e stasera te ne vai a casa!”. insistono quelli. “Non posso dirlo, non sono stato testimone di nulla!”. “E allora sei solo un gran pezzo di merda!”. “Ve lo ripeto, io con l’assassino di questa ragazza non c’entro nulla!”.

Anche Salvatore Ferraro viene arrestato quando ancora si sta asciugando l’inchiostro della firma della Alletto in calce alla sua ultima deposizione. Quattro agenti alti, corpulenti e nervosi entrano a casa sua mentre in boxer e t-shirt sta suonando con la sua chitarra acustica un vecchio blues di Robert Johnson. Si tratta di “Me and the Devil Blues”, parla del diavolo che all’improvviso bussa alla porta. Un brano decisamente azzeccato. “Ci segua”. “Per caso mi state arrestando?”. “Assolutamente no”. Un’ora dopo l’assistente universitario si trova in una stanza della Digos, con le manette ai polsi e ancora convinto che si tratti di una messinscena per verificare l’attendibilità delle sue deposizioni precedenti. Tant’è vero che una mezza dozzina di investigatori, tra funzionari e semplici agenti, si avvicendano davanti alla sua poltrona chiedendogli se abbia detto davvero tutto quello che sa. Col trascorrere del tempo il loro atteggiamento cambia e l’atmosfera, all’inizio piuttosto rilassata, s’indurisce in sguardi e movenze imbottiti di tensione e stanchezza. Quando Ferraro conferma per l’ennesima volta di non sapere nulla del delitto, Belfiore sbuffa spazientito e sbatte il pugno sul tavolo: “Parla o finisci in galera!”. A quel punto Intini gli consegna l’ordinanza di custodia cautelare. Ferraro la legge velocemente e strabuzza gli occhi. “Dai, parla! Dicci che è stato Scattone e stasera te ne vai a casa!”. insistono quelli. “Non posso dirlo, non sono stato testimone di nulla!”. “E allora sei solo un gran pezzo di merda!”. “Ve lo ripeto, io con l’assassino di questa ragazza non c’entro nulla!”.