Ansa

A scuola

La falsa ideologia contro la scuola “autoritaria” e il bullismo che ha ucciso Paolo

Sono state introdotte o annunciate varie misure, dal peso del voto in condotta a reati specifici, come gli atti violenti contro i docenti, e la stretta sui telefoni. Ma anche invitare a studiare a memoria le poesie va nella direzione e di un ragionevole della scuola come luogo dove “si impara”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha telefonato a Giuseppe Mendico, il padre di Paolo, il ragazzo di quattordici anni del piccolo comune di Santi Cosma e Damiano, Latina, che si è suicidato alla vigilia della ripresa della scuola, e gravi sono gli indizi che avesse subìto episodi di bullismo. Suo fratello aveva subito scritto al ministro, per denunciare la vicenda. Valditara, intervenendo in tv, ha dichiarato: “Il tema del bullismo mi rattrista e mi sta molto a cuore” e ha sottolineato che il governo è già intervenuto con una legge specifica, che non riguarda soltanto la scuola, la legge 70 del 2024 (Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo) che prevede l’obbligo per le scuole non solo di intervenire ma anche di prevenire le situazioni di questo tipo. Ora sarà la procura a dover verificare se davvero “la scuola non ha fatto nulla”, come denunciano i genitori. Ma soprattutto la scuola che Paolo frequentava, e la scuola-istituzione in generale, dovranno riflettere se qualcosa di diverso poteva essere fatto, e la politica dovrà chiedersi se siano necessarie nuove leggi, che sembrano spesso gride manzoniane.

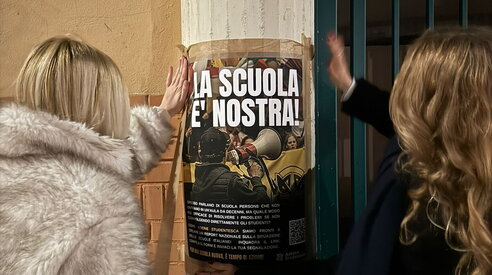

Ci sono molti aspetti da considerare quando si riflette su casi drammatici come questo, o altri che fortunatamente sfociano in esiti meno tragici, per non cadere nelle secche del processo mediatico o in quelle del ricorso all’inasprimento (nominale) delle sanzioni. Un aspetto interessante riguarda ad esempio la percezione politico-culturale del discorso sulla scuola come istituzione che non soltanto deve trasmettere “istruzioni” o “informazioni” ma per prima cosa educazione, rispetto civico, senso della convivenza. Aspetti finiti un po’ in disuso, bisogna ammettere, da molto tempo. Una delle bussole che guidano la rotta del ministro Valditara, in questo col pieno appoggio della sua maggioranza politica, è quella di riportare nella scuola il rispetto e la disciplina, fattori essenziali del “ruolo costituzionale della scuola”. Qualche giorno fa il ministro ha sfoderato una parola desueta, la “gentilezza”. Sono stati introdotti o annunciati vari collettivi, dal peso del voto in condotta a reati specifici ad esempio per gli atti violenti contro i docenti, persino la stretta sui telefoni. Ma anche invitare a studiare a memoria le poesie va nella direzione e di un ragionevole della scuola come luogo dove “si impara”. Eppure, dall’opposizione politica e culturale, spesso con sponda sindacale, questi provvedimenti sono sempre criticati come tentativi di ritorno all’autoritarismo, alla discriminazione di chi non si “adegua”, persino di imporre una “egemonia” ovviamente antidemocratica (le regole e i controlli sulle occupazioni hanno scatenato infinite polemiche).

Ma davvero è possibile affrontare i problemi di educazione e convivenza dei giovani sempre e soltanto con questo riflesso pavloviano, lascito di un repertorio di lotte politiche e sociali passate? Qualche giorno fa un pensoso intervento di una ricercatrice su Repubblica sosteneva addirittura che la volontà di vietare il cellulare a scuola sarebbe “una metonimia” (qualsiasi cosa in questo caso voglia dire) che rimanda a un atteggiamento autoritario del governo. Ma le debolezze di questo impianto ideologico, in base al quale anche chiedere agli esaminandi di rispondere alle domande di maturità sarebbe una violazione della loro dignità (colpa del fascismo dell’istituzione, come sempre) possono essere messe a loro volta in discussione. Lo ha fatto ieri su Repubblica Massimo Recalcati, invitando innanzitutto a “non fare dipendere il giudizio sul contenuto di una opinione da chi la sostiene”. La reazione a tutti i provvedimenti sulla scuola, scrive “è tanto immediata quanto rigidamente binaria: da una parte coloro che applaudono a un ritorno dell’autorità perduta, dall’altra quelli che denunciano una deriva repressiva, un richiamo nostalgico a un passato disciplinare definitivamente superato”.

Spiega Recalcati che “la scuola non può essere solo un luogo di trasmissione asettica di nozioni da acquisire, ma deve avere come compito primo quello di accendere il desiderio di sapere” e che uno dei sui compiti principali è “l’acquisizione del senso umano della Legge: non tutto è possibile”. Scrive lo psicoanalista che invocare sempre “una deriva repressiva è un errore e un anacronismo storico”. Dai tempi in cui, nel pensiero di Foucault, la scuola era giudicata una pura istituzione disciplinare del potere il paradigma si è “clamorosamente rovesciato”. La scuola, dice, “è divenuta il luogo del caos e dell’indisciplina permanente, di un bullismo rovesciato esercitato da famiglie e allievi nei confronti degli insegnanti divenuti oggetto di umiliazione”. Ovviamente, aggiungiamo, anche del bullismo propriamente detto: la morte di Paolo lo esige. Recalcati passa in rassegna tutte le riforme più simboliche del governo, e conclude: “E’ la perseveranza, non il talento innato, che rende l’educazione un’avventura etica. Nel criticare con dolcezza, ma anche con severità, la scuola di Barbiana di don Milani, Pasolini metteva in guardia dal rischio di ridurre la scuola a un egualitarismo che cancella le differenze, che appiattisce tutto in nome di una falsa democrazia”. L’epoca dei riflessi pavloviani “contro” la scuola va definitivamente archiviata.