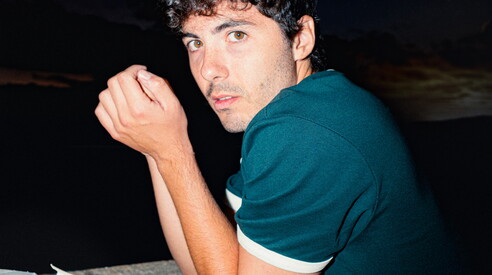

Screenshot da account YouTube di Amalfitano

Un punk con un cappello di astrakan

Ecco il terzo album di Amalfitano, un inno al moderno e alla bohème

Nelle dodici tracce la bellezza è intesa in senso relativo. Il bello ha molte facce e si declina nelle varie circostanze del vivere quotidiano. Tocca a noi essere pronti a coglierne la promessa di felicità e goderne qui e ora. Tornare dalla morte per vivere l’amore, non in senso astratto, bensì concretissimo

Stendhal scrisse che “il Bello non è se non la promessa della felicità”. Amalfitano con il suo terzo album da solista, “Sono morto x 15 giorni ma sono tornato perché l’amore è”, ci presenta una sua personale interpretazione del motto stendhaliano. Nelle 12 tracce rilasciate a fine ottobre la bellezza è intesa in senso relativo, occasionale. Il bello accade, sta lì, ha molte facce e si declina nelle varie circostanze del vivere quotidiano. Tocca a noi essere pronti a coglierne la promessa di felicità e goderne qui e ora. Tornare dalla morte per vivere l’amore, non in senso astratto, bensì concretissimo. Amalfitano lo canta per noi in “Azzurrissimo”, seconda traccia dell’album, dove i limoni e il mare della costiera sono metafore dell’improvvisa ricomparsa di un amore primaverile. Fa lo stesso in “Cinquesette”, in cui l’angoscia, così immanente al nostro vivere, è rotta dal “bicchiere delle sette”, che finalmente arriva a regalarci una felicità transitoria. Felicità dei sensi, dunque. Felicità come godimento di sé stessi e degli altri.

Proiettarsi verso tale dimensione, pur nella sua fuggevolezza, è ciò che ci suggerisce Amalfitano. Il suo pop-rock è accessibile e godibile, melodico, cantato e da cantare. Al tempo stesso, la ricchezza di immagini e riferimenti colti nei suoi testi compone un pantheon artistico-culturale elevato ed elevante. Là si scovano tracce di Simone Weil, di Tarkovskij, di Aznavour e Prince, di santi bevitori, di Corto Maltese, di religioni, di misticismi di vario genere. L’opera di Amalfitano ci consegna così una morale, sancita nelle prime righe di “Mille volte sì”, in cui l’artista avverte il suo pubblico che “da stasera nessuno ci può fare niente, amore mio finalmente, è apparsa una nuova stella che ha detto che da oggi non si sta più male…”. Anche se non è vero, è bene crederci.

Ma chi è questo Amalfitano. All’anagrafe Gabriele Mencacci Amalfitano, cresciuto tra Roma e Cortina, esule a Londra. Esperto delle simbologie mistico-esoteriche dei Parioli, quartiere in cui risiede. Filosofo e storico delle religioni, disegnatore, pittore, cantante prima con i Joe Victor e ora con il suo progetto solista. Un punk con un cappello di astrakan, come lui stesso si definisce in un testo del suo primo album. In sintesi, potremmo dire che Amalfitano è un “moderno”, nel senso baudelairiano del termine.

Trovare un “moderno” a Roma è spesso un esercizio complicato, talvolta impossibile, specialmente nel grande calderone della produzione culturale capitolina. Quel che di buono e di cattivo nasce negli ambienti letterari, cinematografici e musicali si impiglia quasi inevitabilmente nel passato di questa città, finendo per pagare un tributo a una immaginifica e immaginaria romanità. Negli ultimi anni si è assistito al grande trionfo dei romanzi criminali, delle suburre, dei cantanti trapper e meno trapper che rimano in slang romano (il dialetto da un pezzo l’abbiamo perso). Sulle sponde del Tevere tutto quello che ambisce alla scena pubblica sembra destinato ai classici riferimenti, triti e ritriti, della Roma popolare, di quella “godona”, di quella pasoliniana, della borghesia cafona, delle macchiette e dei cliché, spesso vincenti al botteghino e negli indici di gradimento.

Per queste ragioni, la comparsa di Amalfitano ci appare quasi profetica. Discostandosi dalla falsa coscienza dei vari folklorismi popolari e dai ciclici richiami al valore pedagogico dell’arte, la sua musica ci ricorda che il moderno è possibile anche a queste latitudini. Che è possibile e lecito costruire la propria silhouette d’artista guardando fuori dal GRA, senza per questo veder evaporare il proprio specifico carattere. La modernità di Amalfitano sta proprio in questo valore episodico e transitorio della sua musica, nel suo presentarsi a noi senza voler rappresentare un “Noi”.

Baudelaire, per descrivere la modernità, indicò l’esigenza di “distillare dalla moda ciò che essa può contenere di poetico nella trama del quotidiano, di estrarre l’eterno dall’effimero”. Ecco una regola per l’arte del passato e del futuro, ecco il punctum della musica di Amalfitano. Appendetela sui muri delle scuole, così avremo finalmente una nuova classe d’artisti capaci di dipingere i “costumi del presente”.