Luci a San Laszlo

Andrea Laszlo De Simone lascia che ombre e luci ridisegnino la sua musica, lontano dai palchi. Intervista

Le paure, il karaoke, i figli e le responsabilità. La libertà nella solitudine, i social e Francesco Totti

Peter Pan è cresciuto, ma continua a cercare la propria ombra. “Voglio proteggere la mia parte ingenua, quella che si meraviglia di tutto”. "Una lunghissima ombra", l’ultimo progetto dell'artista torinese, è un viaggio poetico dentro l’invisibile, un invito ad accettare ciò che ci abita e a farlo danzare

Serve presto un golden power su Andrea Laszlo De Simone, questo gentiluomo dell’inquietudine, capace di rendere romantico perfino il dubbio. In Italia non lo abbiamo ancora inserito nel pantheon del pop d’autore: non è passato da X Factor o da Sanremo Giovani, non ha un tormentone estivo né il collo tatuato da mostrare su Instagram. Eppure, dall’altra parte delle Alpi, i francesi – che zitti zitti si sono già fregati la Gioconda, Paolo Conte e il record di debito pubblico – lo hanno accolto come un artista di culto, un piccolo segreto da custodire. Anzi, qualcosa di più: nel 2024 gli hanno consegnato un César per la miglior colonna sonora originale, facendone il primo italiano a vincere gli “Oscar” del cinema francese. “Ma va, non è mica uno sport: non ho tagliato nessun traguardo. Se non l’ha mai vinto Morricone allora non c’è davvero niente di oggettivo. Ma è stato un regalo bellissimo”, dice con il suo consueto understatement (francescano!) San Laszlo da Torino. Urge pure una festa nazionale. Ci salva il fatto che è animale schivo. “Alle politiche francesi mi è stato chiesto di usare il mio brano Immensità”. La risposta è stata no, racconta. Del resto è uno di quegli autori che non rispondono alle leggi del mercato, ma a quelle del proprio universo interiore. Per dire: è appena uscito l’ultimo disco, Una lunghissima ombra. E’ solo il terzo in tredici anni di carriera e arriva otto anni dopo il fortunato Uomo Donna (2017), con in mezzo soltanto Immensità (2020), quella sorta di mini-sinfonia in quattro atti che aveva lasciato tutti col fiato sospeso – e uno spin doctor d’oltralpe orfano di una bella sigla per il suo candidato.

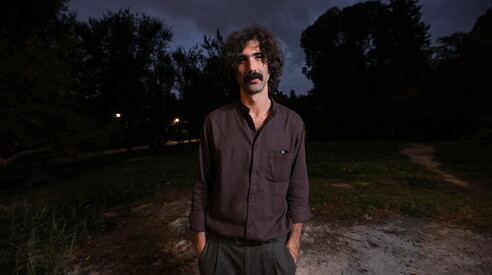

Andrea Laszlo De Simone, d’ora in poi ALDS, ha un guardaroba démodé e occhi sorridenti, oltre a un nome troppo lungo. Lo incontriamo all’Angelo Mai, storico spazio indipendente di Roma, dove in una cupola geodetica pochi spettatori alla volta possono ascoltare l’album e vedere il film. Perché Una lunghissima ombra si espande anche in immagini, inquadrature fisse di oggetti o panorami reali, quasi “quadri in movimento” dice ALDS. Il cinema, del resto, è sempre stato nelle sue corde. Prima di fare il musicista, racconta, ha fatto il video assist per cinque anni. Chissà, dopo il musicista, che farà. “Mi piace l’idea di continuare con la musica ma dialogando con altro: magari con il balletto. Oppure le colonne sonore: dopo il César me ne hanno proposte di interessanti. O magari un giorno farò un mio film”. Intanto, per assistere alle proiezioni speciali del suo poema visivo, ci sono le nuove date. Si parte il 17 novembre da Milano al Cinema Beltrade, per proseguire il 22 al Dumbo di Bologna, il 28 al Klic Kino di Berlino, il 7 dicembre di nuovo nella Capitale, al Cinema Barberini, e il 19 dicembre nella sua Torino, al Cinema Massimo.

Fin qui la superficie. Ma quando si arriva al cuore del progetto, ALDS abbassa il tono e rivela la vera ossessione che ha tenuto insieme tutto. Il tema di Una lunghissima ombra, dice, sono i pensieri intrusivi “che ci attraversano e ci costituiscono”. Un po’ come quelli che si infilano in testa al neofita durante la meditazione, un parallelo che ALDS ha usato in molte interviste per descrivere la sua maniera di fare musica. “Io sono la cavia di questo esperimento, l’unico materiale umano che avevo a disposizione. Al tempo stesso, è il racconto di uno spazio invaso anche dalla realtà, che proietta le sue ombre su di noi: possono provenire dall’esterno oppure dall’interno: i ricordi, le debolezze, le frustrazioni, le paranoie e i dubbi. Il tentativo è quello di creare una metafora della formazione delle ombre in fisica. C’è un punto di luce, che è rappresentato dal film. Questa illumina i pensieri intrusivi, rappresentati dai testi delle canzoni. E ne proietta le ombre, che sono la musica”. Suoni e immagini diventano così strumenti per dare forma a ciò che è invisibile e imparare a conviverci. Per capire, forse, che quello che ci circonda e quello che ci abita non è reale, come titola la “canzone-manifesto” del disco.

Ma se tutto è un gioco di riflessi, allora la questione si fa ancora più radicale. E proprio qui, nel punto in cui il visibile si confonde con l’invisibile, il discorso si apre verso un territorio antico e vertiginoso: il tema della realtà. Nella caverna di Platone, tutto ciò che i prigionieri conoscono e credono reale, non è che un teatro delle ombre. Solo chi osa voltarsi verso la luce può scorgere il mondo vero, con le sue forme, i suoi colori, la sua profondità. De Simone sembra camminare su quel confine: vuole mettere in luce ciò che attraversa l’anima senza chiedere permesso, che invade la nostra caverna mentale, lo schermo interiore che invece vorremmo sgombro: le colpe e le paure che ci attraversano e che sono, dice, “la mia più grande bussola: mi dicono fin dove posso spingermi. Osservare le proprie ombre è terapeutico. È una grande consolazione”. Ed è pericoloso? “Sarebbe pericoloso non farlo”.

Per comprendere davvero cosa significhi convivere con le proprie parti oscure, basta una scena che tutti abbiamo visto: Peter Pan che, disperato, insegue la propria ombra per riattaccarsela ai piedi. È una scena infantile e insieme profondamente adulta: nessuno può davvero separarsi dalla propria ombra, nemmeno una creatura delle fiabe. De Simone parte dalla consapevolezza che siamo fatti anche delle parti che ci disturbano per costruire un progetto in cui la luce serve solo a rivelare il lato invisibile che ci abita. Ad accettarlo, a farlo danzare. “C’è una parte di me che mi preme proteggere: quella ingenua, che si meraviglia di tutto. Temo la fama, perché rimpicciolisce il tuo mondo. Mi spiego: il mio unico mito è forse Francesco Totti. Un talento naturale. Una persona iper semplice, genuina. Che però non può più fare la spesa senza essere riconosciuto, neanche in Giappone: vuol dire che il suo mondo è diventato minuscolo”.

Ecco perché, forse, nel nuovo progetto la musica è rappresentata dall’ombra: un posto in cui essere solo se stessi. “E perché la musica l’ho sempre fatta di notte, da solo. Mi piace la libertà della solitudine: non fai male a nessuno e puoi essere l’animale umano completo. Puoi fare anche schifo. Adoro quel momento e non lo voglio perdere”. Proprio come Peter Pan con la sua ombra: se la perdi tocca riattaccarsela col sapone, o trovare una Wendy che ci sappia fare con ago e filo.

Non ce ne voglia, ma Andrea Laszlo ricorda terribilmente il folletto di J. M. Barrie. Un Peter Pan con baffoni alla Frank Zappa, quasi 40 anni e le responsabilità di un padre, certo. Ma ancora in grado di giocare. Tanto più che proprio per gioco ha iniziato a fare musica: nel 2012, con Ecce homo, il disco che non c’è, un po’ come quell’isola dei Bimbi sperduti. Lo si trova solo su Youtube, anche se forse un giorno lo pubblicherà, dice. “Ma per ora voglio continuare a giocare. Non mi piace lavorare. Siamo onesti, la definizione esatta di lavoro è fare qualcosa che non vuoi fare in cambio di soldi. Non mi fraintendere: lavoro tantissimo, però non voglio che la musica diventi un lavoro. Perché il rischio è che non mi piaccia più farla”. Eppure c’è quel famoso detto, un po’ Confucio e un po’ meme di LinkedIn: “Scegli un mestiere che ami e non lavorerai un giorno”... “Non sono d’accordo. Io adoro fare musica ma non è detto che adori farlo da lunedì a venerdì dalle quattordici alle venti. Dopo di che, io lavoro tutti i giorni. E lo sto chiamando lavoro, perché è il termine corretto. Nel senso che ho delle responsabilità genitoriali, non sono un bambino. Mi sveglio presto, faccio il padre di giorno e musica di notte, sussurrando canzoni per non svegliare i miei figli”. A proposito di bambini, ALDS racconta che la voce “filtrata” che usa nei suoi dischi deriva dall’infanzia, quando cantava nel microfono distorto del Canta Tu. “Era un karaoke con due casette su cui registrare. A cinque, sei anni registravo tutto il tempo, tanto da consumare i nastri. Ho sempre sentito la mia voce in quel modo e ci sono affezionato. È una linea temporale parallela, che mi unisce al me bambino e mi ricorda che sono sempre la stessa persona. Quel filtro mi protegge. Come mi proteggono i baffi, i capelli, questa voce che sto usando adesso e che non è quella con cui canto. Sono una persona difesa. Sono una persona spaventata. Come tutti. Però sono molto audace”. Ombre e luci.

Da Ecce Homo a Una Lunghissima Ombra, il percorso di Andrea Laszlo è segnato da una forte coerenza poetica e da una costante evoluzione sonora. Ma c’è un filo invisibile che lega tutti i suoi lavori “ed è un filo in parte concettuale”, sostiene. “Un certo idealismo, un certo esistenzialismo di cui non posso fare a meno. E parallelamente ci sono le mie riserve nei confronti dell’esposizione”. Nel 2021 aveva annunciato la sospensione dei live “a tempo indeterminato”: tornerà sul palco? . “No, per varie ragioni. Una è che non voglio perdere la possibilità di crescere insieme ai miei figli. Mentre su un palco uno può salirci quando gli pare. I figli sono dei motori eccezionali, sono la molla più incredibile. Cambiano la scala di priorità e riproporzionano qualsiasi cosa. E ti insegnano ad amare. Poi vorrei far sì che la musica possa andare dove vuole e io anche. Non dobbiamo essere sempre insieme. Soprattutto io non sono il testimonial della mia musica. Tre giorni dopo aver fatto una canzone, quella non è più mia. E’ lì che posso cominciare ad ascoltarla. Infine, non farò concerti perché mi piace stare da solo ma non mi piace essere solo. Quella dei live invece è una condizione piramidale, al cui vertice c’è uno che, in un modo o nell’altro, viene idolatrato. E si trova, anche inconsapevolmente, a essere un influencer. Una cosa filosoficamente molto distante da me”.

A volte poi succedono dei patatrac. Succede che scopri che un tuo idolo, effettivamente, era un po’ sessista, mettiamo. E allora? Si cancella? “E’ rischioso un mondo in cui il presente può cambiare il passato, alterarne il senso. Dalle critiche ai Radiohead (per i concerti in Israele, ndr), alla cancellazione di Roman Polanski. Taglio la testa al toro: l’opera è l’opera, la responsabilità di trarne qualcosa non è di chi la fa, è di chi la fruisce. Mentre la responsabilità di agire o pensare è propria. E finché non sono pensieri o azioni esplicitamente antisociali, non ci riguardano – e se sono invece esplicitamente antisociali, io mi auguro che ci siano la polizia, i carabinieri, la giustizia. Non il Far West. Non mi piace la gogna pubblica o la censura dal basso. A questo punto preferisco quella dall’alto, almeno ha un codice. Invece in questi casi si fomentano sensazioni estreme. Ogni volta che abbiamo paura diventiamo estremisti, ma la paura si sconfigge col dubbio. E la tolleranza è figlia del dubbio: mettiamo in dubbio anche le nostre posizioni, se no gli altri dove si infilano? Altrimenti ci sono solo seguaci. E oggi funziona tutto così: sui social non cerchiamo amici, cerchiamo follower. Fai un bel discorso sulla Palestina e ne ricavi un personal brand fantastico, da milioni di cuoricini. E ti senti morire. E’ l’illusione del megafono. Temi fondamentali, che bisognerebbe affrontare e risolvere, fanno la fine della pubblicità del dentifricio: si gonfiano e poi si sgonfiano all’arrivo della prossima onda virale”.

A proposito: la canzone più usata quest’estate su TikTok Italia è la sua Fiore mio, andata virale a otto anni dalla sua uscita. Quel brano parlava della fugacità dell’amore, e oggi torna in una app che vive di effimero. E lui, che su quella piattaforma non ha neppure un account, come vive questa popolarità involontaria: segno dei tempi o una strana forma di destino artistico? “E’ un mestiere bislacco il mio, perché ci sono una marea di cose che ti fanno piacere e per cui ti senti grato, ma al tempo stesso inizi ad avere delle piccole responsabilità su altre che magari non ti piacciono o alle quali non ti interessi. I social, poi, sono uno zuccherino che educa all’individualismo: il risultato di ciò che fai, per quanto bello e creativo, lo vedi tradotto solo in like”. Messa così sembra che i social siano il male assoluto, ma hanno almeno il vantaggio di metterci in contatto con generazioni più giovani. “Le persone mi interessano a prescindere dall’età. E mi piace interagire. Il mio record è stato rispondere a quarantaseimila persone su Instagram in una sola giornata: ne sono uscito devastato. Anche per questo non voglio che la mia carriera cresca troppo: non sarebbe più a misura d’uomo. Se del mio profilo dovesse occuparsi qualcun altro, lo chiuderei. In fondo i social li uso per quello per cui sono stati creati: farsi pubblicità. E’ uscito il nuovo disco, eccolo”.

E’ uscito, infatti, con i suoi tempi da gran vino da meditazione. A volte dici le coincidenze: da tempo aspettavamo un nuovo progetto di ALDS e da altrettanto quello di un altro artista che ha trasformato la malinconia in paesaggio elettronico, il quotidiano in racconto pop e i suoi silenzi in una maschera che lascia parlare solo la musica: Niccolò Contessa, che ha raccontato una generazione sotto lo pseudonimo I Cani. Anche il suo ultimo disco, Post Mortem, è arrivato – all’improvviso – quest’anno. E in entrambi gli album c’è una canzone intitolata Colpevole. “Oggi è molto difficile riuscire ad assumersi la responsabilità delle proprie colpe, per una ragione abbastanza evidente: siamo tutti complici”, dice De Simone. “Ci impegniamo dalla mattina alla sera per essere brave persone, ma poi basta comprare un pallone e hai finanziato lo sfruttamento minorile; un pacco di pasta e hai finanziato la guerra. Non se ne viene fuori. Avremmo un sacco di cose da dire, eppure non ci sentiamo abbastanza puliti per farlo. Forse un buon primo passo potrebbe essere ammettere con serietà la nostra colpevolezza e assumerci le nostre responsabilità, sapendo che non siamo i diretti responsabili di cambiamenti epocali, ma che siamo l’ingrediente di qualcosa che invece il cambiamento, nel tempo, lo può creare”. La maturità, anche artistica, coincide con questo farsi carico dei propri errori, delle proprie responsabilità? “Credo che sia impossibile scindere l’esperienza personale dal proprio modo di vedere la realtà, dalla propria scala di priorità, dalle proprie scelte. Quindi immagino, visto che un disco è identità e scelte, che maturità e responsabilità vadano di pari passo”. Peter Pan è diventato grande.

Musica imbarazzante

Quella parvenza di libertà dietro alla volgarità su note gentili di TonyPitony