Magazine

Due stelle per Strauss

Asmik Grigorian e Barbara Hannigan, soprano meravigliose, ridanno lustro al compositore fra i più bastonati di sempre. E ingiustamente

Pochi, nel corso della pur contorta e spesso ingenerosa storia della musica, si sono presi le legnate che Richard Strauss ha dovuto sopportare sulla testa, da vivo e ancor più da morto. In primis, essere sovente confuso con gli Strauss di Vienna, quelli dei valzer. No: non era membro di quel nucleo famigliare, e non era nemmeno austriaco. Richard, nato nel 1864, era tedesco di Monaco di Baviera, figlio di un cornista d’orchestra e dell’erede di una dinastia di birrai. Difficile immaginare, dopo Wagner, qualcuno più tedesco dell’autore del Così parlò Zarathustra (1896), poema sinfonico le cui prime battute (che Kubrick ha usato in 2001 Odissea nello spazio) sono meno celebri soltanto dell’attacco della Nona di Beethoven.

Strauss aveva trentadue anni e si inserì perfettamente nel tardo romanticismo, con un tocco di opulenza wagneriana, già emersa nel magmatico Morte e trasfigurazione (1888). Aveva trent’anni e conobbe la fragranza del successo. Ma non era ancora la gloria: quella è più problematica, e arrivò nel 1906 con la Salome tratta da Oscar Wilde. La scena della prima rappresentazione austriaca a Graz è abbastanza nota ma non farà certo danni ripercorrerla. Qualche mese prima si era svolta la première in patria a Dresda e il pubblico si era equamente diviso tra chi ne era uscito estasiato e chi era pronto ad atti di violenza contro il compositore. Intorno alla vicenda della nipote di Erode, della quale il sanguinario re è incestuosamente invaghito, aveva sempre circolato un che di proibito, e la dissonante, ambigua, fosca messa in musica di Strauss, comprensiva di danza dei sette veli, confermò i rumors. Dunque, per assistervi a Graz si raccolse tutta la Mitteleuropa e non solo. Giacomo Puccini si mise in viaggio pure lui, e d’altra parte Strauss era il suo primo avversario, erano due star, come se oggi Lady Gaga si mettesse in carrozza per andare ad assistere al nuovo show di Dua Lipa. Da Vienna non bastava un torpedone: c’erano Gustav Mahler con sua corteggiatissima moglie Alma, c’erano Arnold Schoenberg e Alban Berg. C’era la vedova di uno dei viennesi Strauss con tutto il suo stuolo di comari. C’era la diafana Gemma Bellincioni, grande soprano, che mesi dopo sarebbe stata a sua volta Salomé al Regio di Torino. Una leggenda mai confermata né smentita vuole che in quel teatro fosse seduto anche un giovane Adolf Hitler, ammiratore di Strauss, che poi avrà un ruolo non secondario nella vicenda del nostro compositore.

Alex Ross, nel suo libro sul Novecento musicale, fa notare che in platea fosse presente persino un personaggio di fantasia, Adrian Leverkühn, il protagonista del Doctor Faustus di Thomas Mann. Insomma, nella musica moderna c’è un prima e un dopo quel maggio a Graz. Qualcuno scommise sul fallimento e perse: il successo oltrepassò qualunque aspettativa. Strauss, non contento, tre anni dopo con Elektra si spinse ancora più ai margini della tonalità, opera che segna tra l’altro l’inizio della collaborazione con Hugo von Hofmannsthal. Strauss diventa il musicista del Mito, e l’uomo comincia a sentire uno sferragliare ostile intorno a sé, non tanto dal pubblico, ma da chi faceva opinione. Quando la Salome giunse a New York cominciarono le vere randellate: “disgustoso”, “voltastomaco”, “puzzo morale”, “musica che offende l’orecchio e raschia i nervi”, “crimine etico”. Il “Sun” toccò vette sublimi di acrimonia: “Se questa è arte, allora lasciamo che la musica del futuro trovi la sua ragion d’essere tra le fogne, i lazzaretti e i bordelli” (i giudizi vengono dal divertentissimo Invettive musicali di Nicolas Slonimsky da poco uscito da Adelphi).

Certo, in Europa c’erano tanti, soprattutto tra i colleghi, ai quali il suo nome incuteva rispetto, specialmente dopo l’ennesimo successo con Il cavaliere della rosa (dovettero inventare un treno apposito per trasportare le masse a teatro) ma col passare del tempo la sua musica, spentesi le luci dello scandalo, fu sempre meno capita. Nel secondo dopoguerra, un grande critico come Massimo Mila scriveva che l’orchestra di Strauss “è sostanzialmente quella wagneriana, arricchita di ogni genere di complementi realistici e descrittivi, di lazzi, capriole, gesti e versacci sonori”. Mario Bortolotto, in un suo succoso saggio dedicato al bavarese, La serpe in seno, riportava il giudizio un filo acido di Igor Stravinsky: “Mi piacerebbe che tutte le opere di Strauss venissero ammesse in un qualche purgatorio dove è punita la banalità trionfante. La loro sostanza musicale è povera e scadente; non può interessare un musicista d’oggi”. Bortolotto, friulano doc, riportava poi l’enologico parere di un “illustre” collega istriano che giudicava la musica di Strauss prodotta da “rigurgiti di birra”. Ma quel saggio di Bortolotto era una riabilitazione, presentiva qualcosa che poi sarebbe avvenuto, e attaccava così: “Da tempo, è nell’aria la vittoria, e un po’ la vendetta di Richard Strauss: secondo una elementare ma faticosa giustizia postuma”. Era vero: chi se n’era fatto carico a chiare lettere era un insospettabile, il genio del pianoforte Glenn Gould, quanto di più lontano esista dal modello del fan del vecchio impero, e invece nel 1962, quando Strauss è morto ormai da tredici anni, firma un articolo di perorazione dove premette: “Sono semplicemente persuaso che Strauss sia stato la più grande personalità musicale del nostro secolo” e denuncia le “offese ingiuste” subite dal musicista, in un’epoca in cui dominava la scena l’avanguardia spinta della scuola di Darmstadt e tutto doveva, per essere legittimo, venir misurato con la rottura dei codici musicali storici.

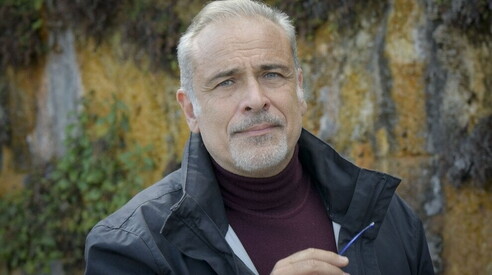

Viene da pensare quanto sia difficile in certi momenti della storia – anche culturale – mantenere salda la lucidità dinanzi alle svarionate ideologiche. Gould si domanda: “Che cosa si deve fare per spiegare a costoro che l’arte non è tecnologia e che la differenza fra un Richard Strauss e un Karlheinz Stockhausen non è paragonabile a quella fra un umile addizionatore da ufficio e un elaboratore IBM?”. E tuttavia la voglia di ricacciare l’autore di Salome e Zarathustra nei polverosi bauli in soffitta era forte, anche a causa della sua controversa connivenza al nazismo, nonostante la denazificazione del suo nome avvenuta nel 1946 dopo regolare processo; nonostante l’essere stato cacciato dalla Camera musicale del Reich nel ‘35 per aver deciso, contro il volere di Goebbels, di avvalersi della collaborazione dell’amico ebreo Stefan Zweig (che scrisse il libretto de La donna silenziosa). Certo, c’era chi non dimenticava che Strauss aveva firmato la famosa lettera di denuncia contro Thomas Mann, che aveva sostituito l’antifascista Toscanini al festival di Bayreuth nel 1933, che aveva bazzicato delle cene a Berlino nei palazzi che contavano. Nello stesso tempo su di lui vigevano sospetti: ai gerarchi del cerchio magico, quando gli fu chiesto di mettere al bando la musica dei giudei Mendelssohn e Mahler, rispose nisba, non diciamo sciocchezze, e pare che Goebbels dicesse di lui che era “come un bambino, totalmente impolitico”. Forse, quando si trovò a doversi recare di persona, in auto, davanti ai cancelli del campo di concentramento di Theresienstadt per chiedere, disperatamente, la liberazione di sua nuora Alice, moglie ebrea del figlio Franz, Strauss capì meglio qual era il vero andazzo. Troppo tardi? Forse. E forse la verità è che l’uomo Strauss era un idolo impenetrabile, come ha ben raccontato Giangiorgio Satragni nel suo Richard Strauss dietro la maschera (Edt), che forse viene calata solo negli ultimi anni di vita, che corrispondono alla guerra e ai primi desolati anni della pace.

E cosa succede? Due cose: nessuno ha mai smesso in realtà di eseguire la sua musica e si scopre che in quegli ultimi anni il compositore, ottantenne, ritiratosi in Svizzera, tocca ancora i vertici della sua storia creativa. Un mistero dunque? Glenn Gould lo spiega così: “La sua è una di quelle personalità rare ed intense la cui esistenza è una sfida all’intero processo dell’evoluzione storica”. Verifichiamo noi stessi, adesso. Sul palco del Teatro alla Scala, a distanza di una settimana l’una dall’altra, due delle maggiori personalità musicali di questi anni riportano Strauss di fronte al pubblico e in grande stile. Due soprani meravigliosi: il 19 ottobre la lituana, classe 1981, Asmik Grigorian e il 26 la canadese Barbara Hannigan, nata nel 1971, che è anche una delle direttrici d’orchestra più acclamate di oggi, insignita del Polar Music Prize 2025.

Cominciamo dalla Grigorian; figlia di baritono armeno e di una grande cantante lituana, Asmik è la prova vivente della rilevanza e della forza ancora attuali di Strauss, poiché il mondo musicale si accorge del suo talento proprio in Salome al Festival di Salisburgo nel 2018, nella messinscena di Romeo Castellucci e i Wiener Philharmoniker diretti da Franz Welser-Möst. La Grigorian è un soprano di incredibile versatilità: ha esordito in ruoli verdiani, per passare poi da Händel a Rossini, da Puccini a Tchaikovsky, per dare quindi una prova maiuscola proprio a Salisburgo nel 2016 (vince il premio di miglior talento) nel Wozzeck di Alban Berg. Alla Scala ha debuttato e l’abbiamo vista nel 2019, ormai consacrata, nella razionale, algida eppure rutilante messa in scena del Die tote Stadt di Korngold, una sorta di apparizione, un’entità. Ma Asmik si dedica da tempo anche al repertorio liederistico e ha inciso per Alpha Classics due dischi a questo proposito da antologia: uno dedicato alle romanze di Rachmaninov e uno agli ultimi quattro canti, i famosi Vier Letzte Lieder proprio di Strauss, nelle due versioni con cui furono concepiti, una con orchestra e l’altra accompagnata dal pianoforte di Markus Hinterhäuser. Si può dire che si tratta di un disco degno di consumare il lettore cd? Diciamolo pure. Il canto del cigno di Strauss è indimenticabile: sono quattro lieder scritti tra il 1946 e il 1948, uno su versi di Joseph Von Eichendorff (Al tramonto) e tre su quelli di Hermann Hesse, di cui Strauss era lettore ammirato, benché lo scrittore si fosse rifiutato, a suo tempo, di incontrarlo per le note ragioni politiche. Ma non importa: ormai vecchissimo, a ottantadue anni, le antiche polemiche non toccano più Strauss, e quelle poesie, Primavera, Addormentarsi e Settembre, gli paiono consone alla sua traiettoria: la musica che scrive è di una bellezza fuori dal tempo, e si ricongiunge ai primi lieder scritti sessant’anni prima, le opere 10 e 27. Difatti, alla Scala, oltre a quelli (al piano ci sarà Hyung-Ki Joo) la Grigorian e il baritono Karl-Magnus Fredriksson canteranno anche questi, risalenti all’epoca della giovinezza.

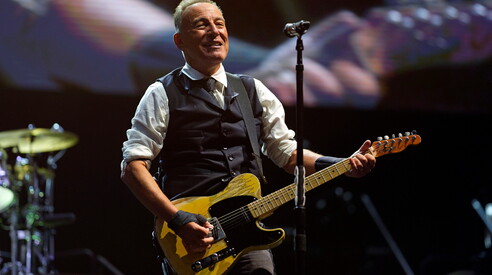

Quanto a Barbara Hannigan, si tratta di una personalità tanto intensa quanto asciutta, senza fronzoli, tutta sostanza: l’eleganza del suo gesto direttoriale senza bacchetta l’ha portata a dirigere le orchestre più importanti con un repertorio che spazia da Stravinskij a Ravel, da Messiaen a John Zorn a Francis Poulenc, del quale porta a Milano La voix humaine, tragedia lirica in un atto tratta da Jean Cocteau, dove dirige la Filarmonica e contemporaneamente canta e recita il lungo monologo della donna abbandonata dal suo amante. Anche La voce umana è l’opera di un artista al tramonto: Poulenc la scrisse nel 1958, quattro anni prima della morte, per la voce di Denise Duval, magnifico soprano con cui si esibiva spesso in duo, ed è legata a Milano poiché nacque in collaborazione con la Casa Ricordi. Il programma però prevede in apertura l’ultimo capolavoro di Strauss, Metamorphosen, uno studio per 23 archi solisti, una sorta di enigmatica lunga meditazione divisa in quattro movimenti, scritto tra il 1944 e il 1945, dove emergono come fantasmi le citazioni all’Eroica di Beethoven e del Tristano di Wagner.

La depressione, il senso di isolamento, il dubbio, la stanchezza, la ricerca dell’assoluto, accompagnarono Strauss durante quegli anni di guerra, soprattutto alla fine, quando il crollo di ogni certezza era davanti agli occhi della Germania intera. La metamorfosi era, d’altra parte, forse il maggior segreto dell’arte di Strauss: è il destino della sua Daphne, che alla fine dell’omonima opera si trasforma in un frondoso albero. E’ ancora Glenn Gould a dire bene quando, cercando le ragioni per cui Strauss era così sottovalutato dai musicisti della sua generazione, le trovò nel fatto che – diversamente da uno Schoenberg – Strauss non chiuse la sua vita assillato dall’imperativo di prefigurare il futuro della musica. Strauss, che era stato forse il più moderno tra gli antimoderni, non voleva essere profeta di chicchessia. I profeti lo lasciavano freddo; ne aveva incrociati parecchi lungo la via e aveva assistito alla miserrima fine a cui spesso sono destinati, e quale prezzo paghi chi facilmente va loro al seguito – egli compreso.

Finì, come abbiamo visto, con i quattro canti, con quattro canti che non erano né romantici, né tardo romantici, né schubertiani né mahleriani; finì con la più audace delle metamorfosi, la più umile delle trasformazioni: ridiventò sé stesso.

manifesto anti-ego

Kid Yugi, il paradosso del rapper che voleva essere nessuno

Le strade d'America