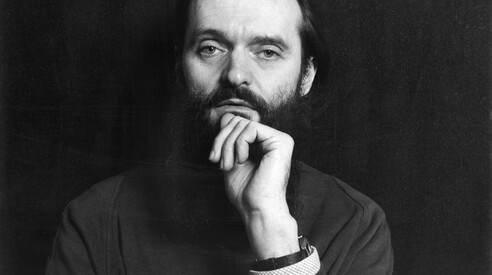

Foto Getty

magazine

I novant'anni di Arvo Pärt, il nuovo che guarda al passato

Il suono spogliato fino alla sua essenza si fa bellezza, contemplazione e conforto. La postura ascetica si accentua nelle rare apparizioni così come nella produzione musicale, che oggi lo rende tra i compositori più eseguiti

Un uomo scarno, volto pallido e gentile, occhi vivi. La testa calva trova vita grazie a una barba folta e riccia, lunga pochi centimetri, un po’ arruffata. L’aspetto è monacale, sembra preso in prestito da quelle icone bizantine che esaltano la figura longilinea, ben centrata, e gli occhi fissi che interrogano la realtà. L’11 settembre prossimo, Arvo Pärt compie 90 anni e la postura ascetica si accentua nelle rare apparizioni così come nella produzione musicale che oggi lo rende tra i compositori più eseguiti, insieme con John Williams che di Pärt è l’esatto opposto. L’estone, apparentemente distante, votato al silenzio musicale e al suo studio. L’americano, famoso per le colonne sonore e lontano dalla musica “colta” se non fosse per il suo ultimo concerto per pianoforte e orchestra dedicato a Emanuel Ax.

La storia personale di Arvo Pärt incrocia il regime sovietico dagli anni 40 in poi, un potere opprimente che supervisiona l’attività degli artisti reprimendo qualsiasi slancio creativo. Durante i suoi studi, Pärt è già noto anche al di fuori del suo paese, divenendo rapidamente leader delle giovani generazioni. Un anticonformista, un musicista che non segue le mode del momento, figuriamoci “i paletti” della Repubblica socialista sovietica estone. “Erano anni ‘selvaggi’ – dice il compositore –: scrivevo musica in cui c’erano molte note buttate sulla pagina […] venivano sparse come monete o gioielli. Non custodivo queste note come tesori”.

La storia personale di Arvo Pärt incrocia il regime sovietico dagli anni 40 in poi, un potere opprimente che supervisiona l’attività degli artisti reprimendo qualsiasi slancio creativo

Nel 1968 l’opera Credo segna il punto di non ritorno: il Preludio in do maggiore di Johann Sebastian Bach risuona nel mezzo di una costruzione che si distorce, si frammenta, si riempie di cluster, ma anche di parole cristiane che vorticano, sino ad approdare a quel do maggiore bachiano, segno di riconciliazione. Con chi? ci si chiede giustamente. Forse con sé stesso. La censura intanto colpisce il compositore a cui è negata la possibilità di viaggiare all’estero, mentre le sue opere sono ritirate dal mercato. Pärt vive un periodo di quasi totale ritiro durante il quale si immerge nel canto gregoriano, nella polifonia rinascimentale e nella musica ortodossa antica. Questo, però, non basta. E’ l’incontro con un netturbino a segnare la sterzata decisiva. Pärt, a corto di ispirazione, alla continua ricerca di una soluzione alla propria vita emotiva, musicale e spirituale, passeggia nella neve appena fuori dalla sua casa a Tallinn. E’ mattina. Mentre quell’uomo ritira la spazzatura, Pärt gli rivolge una strana domanda: “Che cosa dovrebbe fare un compositore?”. “Beh, dovrebbe amare ogni nota”, è l’immediata risposta del netturbino. “Nessun professore mi aveva mai detto una cosa del genere”, dice Pärt, e questa semplice frase diviene il centro del suo pensiero. “Capii che amare davvero ogni nota, comprendere le connessioni anche tra una manciata di note musicali, poteva essere la fonte di una vita di composizione e riflessione”. Nasce così “tintinnabuli”, uno stile compositivo che intercetta un suo grande desiderio di semplificazione.

Pärt vuole emanciparsi da quella musica astrusa la cui complessità si realizza in intricati risultati sonori che generano un’alienazione del pubblico, tradendo la propria aspirazione più profonda: mettere in dialogo ascoltatore e creatore. Con questo nuovo stile, Pärt può avvicinare e avvicinarsi a chi ascolta, accompagnarlo, descriverlo. Il primo frutto è Für Alina (1976), un brano di tre minuti per pianoforte che riduce il materiale a una melodia diatonica congiunta e a una voce tintinnabulare che seleziona, per ogni suono, note della triade tonica. L’assenza di battute e di prescrizioni agogiche vincolanti affida all’interprete il controllo della sospensione temporale. Le risonanze – sostenute dal pedale – fanno del silenzio un elemento strutturale. Pärt considera le due linee come un unico suono, come nella formula suggerita dalla moglie Nora: 1+1=1. L’effetto è etereo e introspettivo, antico e moderno al tempo stesso. “Una linea è come la sofferenza dell’umanità – dice Pärt – l’altra come il perdono di Dio. Stanno sempre insieme, e questa tessitura a due parti è la base di tutta la mia musica”.

Il modo di comporre del musicista estone non è tanto un sistema, quanto piuttosto un atteggiamento: uno spogliare la musica fino alla sua essenza, per aprire uno spazio alla contemplazione. Pärt cerca costantemente l’unità, oseremmo dire la “cellula primordiale”, operando come uno scultore che toglie il superfluo, incurante che il cuore dell’opera possa celarsi anche sotto un filo sottilissimo di voce, o dietro l’armonico di un violino, o nella smaterializzazione di un suono reiterato nel tempo e nello spazio. Amare un suono significa comprendere anche l’importanza del suo opposto, il silenzio. Un valore sorgivo, un punto dove ogni singola vibrazione trova forza, si amplifica, si sostiene. Non è il nulla, l’assenza totale di qualcosa. Vuoto. La “passività” sonora è azione, comunicazione, come la voce di Dio che è – secondo le Scritture – “un filo di silenzio”. “Ho scoperto che basta una sola nota suonata con bellezza – dice il compositore – e questa singola nota, o un battito silenzioso, un momento di silenzio, mi conforta”. Da qui nascono i momenti più estatici nelle esecuzioni dal vivo delle sue opere, esperienza che si origina nel pensiero religioso orientale che considera il silenzio una realtà mistica e spirituale, un legame con sé stessi, l’ambiente e un Essere superiore. La qualità trasformativa di questi momenti può sembrare inopportuna in uno spazio pubblico. Lo stesso Pärt osserva in un’intervista per il New York Times che alla prima assoluta di Tabula Rasa, nel 1977, la sala da concerto “era così immobile che la gente non poteva respirare né tossire perché avrebbe disturbato. Io stesso sentivo il battito del mio cuore così rumoroso che pensavo potessero sentirlo tutti”.

La qualità trasformativa di questi momenti può sembrare inopportuna in uno spazio pubblico

Due anni dopo, durante un incontro dell’Unione dei compositori estoni, Pärt denuncia con sarcasmo la politica ufficiale indossando una parrucca dai capelli lunghi. Viene fuori tutta la sua insofferenza per gli abusi del potere, come poi avverrà anche negli ultimi anni in occasione dell’omicidio di Anna Politkovskaja (tutti i suoi concerti del 2006 sono stati dedicati a lei) oppure nel toccante messaggio dopo l’invasione russa in Ucraina: “Cari amici in Ucraina, cari colleghi, cari tutti voi che combattete per la vostra casa al prezzo della vostra vita; ci inchiniamo davanti al vostro coraggio, al coraggio di fronte a una sofferenza quasi insopportabile. Siamo con voi, per quanto ci è possibile. Tutto ciò che ci resta è un nodo alla gola, lacrime e preghiere. Le parole hanno iniziato a perdere il loro significato. Perdonateci! Perdonateci per non essere riusciti a proteggervi da una catastrofe inimmaginabile”.

Ma torniamo indietro nel tempo. Rimanere in Estonia è pericoloso, così nel 1980 il compositore riesce a ottenere un visto d’uscita per Israele (dove non arriverà mai perché si fermerà prima a Vienna e poi per trent’anni a Berlino) grazie alle origini ebraiche di sua moglie Nora. Pärt ricorda sulle colonne del New York Times quando alla stazione di Brest fu fermato a un posto di blocco dalla polizia di frontiera per un controllo dei bagagli: “Avevamo solo sette valigie, piene dei miei spartiti, dischi e nastri. Ci dissero: ‘Ascoltiamo’. Era una stazione grande. Non c’era nessun altro. Prendemmo il mio giradischi e mettemmo su Cantus. Era come una liturgia. Poi misero un altro disco, Missa syllabica. Furono così gentili con noi. Credo sia la prima volta nella storia dell’Unione Sovietica che la polizia sia stata amichevole”. Sta scherzando, ma non del tutto. “Più tardi, quando chiesi a Nora di quella strana scena al confine, lei disse: “Ho visto il potere della musica di trasformare le persone”.

Sono tanti ad aver fatto questa esperienza e Alex Ross li ricorda in un vecchio articolo sul New Yorker. Un ammalato terminale di cancro chiese a un suo amico alcuni dischi che lo aiutassero a superare la notte. Tra quelli che ricevette c’era Tabula Rasa, edito dalla Emi, che conteneva tre opere di Arvo Pärt. Nei giorni seguenti ringraziò ripetutamente il suo amico e nelle sue ultime settimane ascoltò solo quello. Una compagnia che è anche conforto, come si legge nei toccanti resoconti di Patrick Giles, giornalista e critico culturale statunitense, noto per il suo impegno durante la crisi dell’Aids negli anni Ottanta e Novanta. In quel periodo egli abbandonò temporaneamente la carriera di scrittore per dedicarsi completamente all’attivismo, lavorando come operatore di crisi e assistente per persone affette da Aids. La sua vita quotidiana era segnata da telefonate per sapere “chi era morto la notte precedente” e da agende piene di nomi che il virus aveva cancellato. “Il suono inesorabilmente severo, ripetitivo e profondamente ispiratore di Tabula Rasa – racconta Giles – ha avuto un impatto potente sui miei amici morenti e sui loro assistenti. ‘Sembra il movimento delle ali degli angeli’, disse una volta un paziente. […] La gente l’ascoltava di notte, quando era in ospedale e temeva di morire. Avevamo scoperto che anche i pazienti in coma erano ancora in grado di sentire e diverse persone affette da Aids avevano richiesto Pärt in punto di morte”.

Sebbene sia descritto spesso come “minimalismo sacro”, il suo lavoro resiste a facili catalogazioni. A differenza dell’energia pulsante di autori americani come Steve Reich o Philip Glass, la musica di Pärt esprime uno stato di preghiera. “Loro hanno cambiato il mondo in quel periodo – dice il musicista – nutro grande rispetto per quello che fanno. Eppure, non sono un minimalista. Capisco che i critici musicali cerchino sempre delle categorie per le mie opere e le ripongano in cassetti adatti, ma definirmi un ‘minimalista sacro’ non è corretto”. Certamente la sua produzione è fortemente riconoscibile, capace di depurarci “da tutto il rumore che ci circonda”; musica amata nel mondo “classico” e in quello pop, come dimostrano i pubblici apprezzamenti di Michael Stipe dei REM, Björk, PJ Harvey e Nick Cave o l’utilizzo di molte sue partiture come colonna sonora di pellicole cinematografiche. Siamo di fronte a un compositore completamente fuori dallo spirito del tempo ma del tutto immerso nel tempo: la sua musica soddisfa un profondo bisogno umano pur non avendo nulla a che fare con le mode o con la ricerca di un facile successo.

Negli ultimi anni Pärt si sta dedicando alla registrazione e rielaborazione di opere precedenti come testimonia Tractus (Ecm, 2023), album che fissa plasticamente il suo mondo musicale creando una situazione sonora che oscilla sempre tra l’udibile e il non udibile, l’accennato, l’alternarsi di respiri profondi che legano le frasi, il suono delle campane e le melodie sospese. Nel disco c’è anche Littlemore Tractus, composto per celebrare il 200° anniversario della nascita del cardinale inglese John Henry Newman, canonizzato nel 2019 da Papa Francesco e ormai prossimo al conferimento del titolo di Dottore della Chiesa.

Nei prossimi mesi tante istituzioni dedicheranno concerti a Pärt, prova di come sia crescente tra il pubblico l’interesse per la sua musica. La Carnegie Hall nel corso della stagione 2025/2026 presenterà sette concerti dedicati alla sua musica. Le esibizioni vedranno la partecipazione di alcuni dei musicisti più stimati al mondo, tra cui i violinisti Gidon Kremer e Midori Goto, l’Estonian Festival Orchestra, l’Estonian Philharmonic Chamber Choir, la Tallinn Chamber Orchestra e la Budapest Festival Orchestra sotto la direzione di Iván Fischer. Anche il Centro Arvo Pärt è attivo e attende musicisti e persone da tutto il mondo nella sua struttura nata nel 2018, a trentacinque chilometri da Tallinn, seguendo le indicazioni del musicista. Il Centro comprende un archivio personale del compositore, stanze che si affacciano sulla foresta, una sala cinematografica, una biblioteca, un’aula per programmi educativi, un’area espositiva, una cappella e una torre panoramica, oltre a una sala concerti. Il mondo rende così omaggio a un artista che ha scongiurato le polarizzazioni della musica “colta”, ribadendo il ruolo del compositore che può essere allo stesso tempo rigoroso e accessibile. Con il suo instancabile lavoro, Pärt ci dice che spesso l’innovazione si realizza guardando al passato, non per forza arrovellandosi sul futuro. La musica diviene così “sacramento”, mistero, segno visibile di una grazia invisibile.