Cos'hanno in comune la silicon valley e la cina? un modello di sviluppo ibrido, prendere appunti

“Il nostro obiettivo è molto ambizioso, ciò a cui stiamo lavorando è potenzialmente un modello di soluzione a qualsiasi problema, vogliamo realizzare una forma di intelligenza artificiale generale, capace di svolgere compiti intellettuali come, o meglio, di un essere umano”.

La frase è di Demis Hassabis, cofondatore insieme con Shane Legg e Mustafa Suleyman di DeepMind, società nata nel 2010 con l'obiettivo di creare quella che Hassabis definisce “intelligenza artificiale generale”, capace di tradurre la conoscenza sul funzionamento della mente umana in un software in grado di insegnare a se stesso come svolgere (potenzialmente) qualsiasi compito.

Hassabis è figlio di un venditore di giocattoli greco-cipriota e di una impiegata cinese-singaporiana, maestro di scacchi a 13 anni, si laurea in Informatica a Cambridge e completa il dottorato in Neuroscienze cognitive all'University College di Londra. A 17 anni crea il videogioco “Theme Park” e, successivamente, una startup di videogiochi, dopo di che – al fianco di Legg, ricercatore neozelandese, e dell'amico d'infanzia Suleyman, attivista sociale, fonda DeepMind. Nel 2010 il tema dell'intelligenza artificiale non ha ancora il livello di popolarità che ha raggiunto oggi e sono in pochi inizialmente a prendere sul serio la startup londinese. Fra questi ci sono però un paio di fondi di Venture Capital attivi negli investimenti in AI, il Founders Fund di Peter Thiel, ex fondatore di Paypal, Horizon Ventures del miliardario di Hong Kong Li Ka-shing, Elon Musk e Jaan Tallinn. Soggetti che investono complessivamente due miliardi di sterline in DeepMind.

I giochi sono stati a lungo la palestra delle sperimentazioni tech, l'ambito di test privilegiato dell'informatica, e DeepMind inizia a testare il suo algoritmo chiamato Deep Q-Network (DQN) con l'obiettivo di imparare a giocare in maniera autonoma ai vecchi giochi Atari (tra cui Space Invaders e Pong). Il sistema viene allenato di fatto senza fornirgli alcuna conoscenza preliminare delle regole dei giochi ma consentendogli di adattarsi all'ambiente che lo circonda migliorando l'efficacia delle proprie azioni mediante un sistema di ricompensa: viene penalizzato quando prende le decisioni sbagliate e premiato quando prende le decisioni giuste mediante un meccanismo chiamato di “rinforzo”. La tecnologia alla base dell'algoritmo prevede la combinazione dell'apprendimento per rinforzo, il cosiddetto reinforcement learning, con il deep learning. Questo lo rende in grado di produrre conoscenza incrementale raccogliendo le informazioni sull'ambiente e interagendo con esso.

Poi il grande salto: nel 2014 Google finalizza una delle sue più grandi acquisizioni europee acquistando DeepMind per 650 milioni di dollari, e realizzando un altro dei pilastri della strategia di Hassabis, la creazione di un'organizzazione ibrida, in grado di coniugare l'agilità di una startup, il cervello delle più grandi università e le risorse sistemiche di una grande società tecnologica.

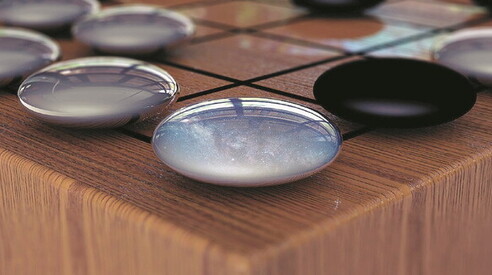

La strategia produce i suoi frutti e DeepMind, nel 2016, realizza un programma di intelligenza artificiale, AlphaGo, capace di insegnare a sé stesso come giocare a Go, un gioco di strategia cinese eccezionalmente più complesso del gioco degli scacchi.

Nello stesso anno AlphaGo diventa il primo programma a sconfiggere un giocatore professionista di Go battendo nell'ottobre 2015 per cinque partite a zero il campione europeo Fan Hui e l'anno successivo battendo per quattro a uno l'ex campione del mondo Lee Sedol.

La ricetta di DeepMind

Combinando il reinforced learning con il deep learning la tecnologia alla base di AlphaGo riesce a sviluppare un sistema in grado di autoapprendere analizzando decine di milioni di variabili potenziali attraverso un meccanismo di ricerca che seleziona le mosse più promettenti simulando in tempi rapidi milioni di opzioni. Al sistema viene fornito soltanto un modello di simulazione dell'ambiente. L'unico modo per raccogliere informazioni sull'ambiente è l'interazione stessa, e così AlphaGo trasforma il reinforced learning da paper di ricerca universitaria in un algoritmo capace di diventare il campione del mondo di Go giocando contro se stesso milioni di volte.

Il successo di AlphaGo innesca la discussione sull'avvenuto anticipo della profezia di Vernor Vinge, che nel saggio “Technological Singularity” del 1993 aveva predetto l'avvento entro i successivi 30 anni di un'intelligenza artificiale capace di superare l'intelligenza umana.

In realtà, per stessa ammissione di Hassabis, siamo ancora molto lontani dall'avvento della singolarità. Uno degli elementi più critici che manca all'AI è una facoltà chiamata “chunking”, che i cervelli umani e animali usano per gestire le complessità del mondo. E' la capacità del cervello umano di compiere azioni senza dover prendere in considerazione tutti i micro dettagli ricombinando le esperienze passate o i concetti, facendo tesoro di tutto ciò che il cervello umano ha già conosciuto o di cui ha già fatto esperienza.

Il reinforced learning per poter essere efficace necessita di straordinaria capacità di analisi di potenza computazionale e di un'enorme quantità di dati, in ultima analisi quindi di investimenti particolarmente rilevanti. Si stima che infatti che “l' allenamento” di AlphaGo “sia costato 35 milioni di dollari e abbia consumato una quantità di energia pari a quella consumata da 12.760 cervelli umani per tre giorni di seguito”, come scritto su Wired Stati Uniti da Gary Marcus.

Questo è un dato facilmente riscontrabile nella quantità di investimenti che sono stati necessari per sostenere DeepMind. Negli ultimi tre anni Alphabet ha infatti investito un miliardo di sterline per lo sviluppo della società.

La domando quindi è: siamo di fronte a una tecnologia in grado di cambiare il corso della storia come il microprocessore o a una “soluzione in cerca del problema”?

Per rispondere a questa domanda DeepMind, forte di un team di 200 Phd e del supporto di Alphabet, ha cominciato a sperimentare la validità dei propri algoritmi su dati reali e, nel settembre 2015, ha firmato un accordo di collaborazione con il Royal Free Hospital di Londra per sviluppare l'app “Streams” per monitorare in modo intelligente i pazienti con patologie ai reni, ottimizzando la rapidità di diagnosticare la presenza della malattia e inviando allarmi istantanei a medici e infermieri in caso di urgenza.

Ma l'utilizzo dei dati dei pazienti inglesi si dimostra una partita decisamente più complessa rispetto alla competizione di Go. Il tema della titolarità nonché gli ambiti di utilizzo dei dati risentono di regolamentazioni soggette alle leggi dei vari stati. Nel luglio 2017, l'Information Commissioner's Office (ICO) britannico stabilisce che il Royal Free Hospital ha violato il Data Protection Act, fornendo a DeepMind i dati personali di circa 1,6 milioni di pazienti.

Per sviluppare benefici reali e tangibili gli algoritmi necessitano quindi di essere applicati su dati reali che spesso sono di proprietà pubblica. In questo senso, l'interazione con i governi per stabilire gli ambiti di collaborazione e di condivisione dei benefici diventa una aspetto cruciale.

La regolamentazione, soggetta alla decisione dei vari decisori pubblici quindi a scelte di natura “politica”, rappresenta sempre un'arma a doppio taglio. Può sostenere e agevolare l'innovazione non regolamentando in maniera preventiva determinati ambiti e lasciando che questo avvenga successivamente (soprattutto se questo determina la presenza di fenomeni che possono avere una importanza vitale per il funzionamento di una società), oppure può essere utilizzata in maniera preventiva per bloccare l'innovazione e tutelare la rendita di posizione di aziende o strutture di interessi consolidate, o comunque impedire la possibilità di sperimentazione, la “serendipity” necessaria allo sviluppo di qualsiasi forma di innovazione.

Come ci ricorda l'intellettuale Yuval Noah Harari in “Sapiens. Da animali a dèi” (Bompiani), né la scienza né la tecnologia sono in grado di stabilire le proprie priorità e le conseguenze della produzione scientifica, ed è facile intuire che un governo liberale, un governo totalitario o un'azienda sono nelle condizioni di utilizzare la stessa scoperta o tecnologia per scopi completamente diversi. Non esiste alcun motivo strettamente scientifico per preferire un utilizzo rispetto ad altri.

La strada seguita dai più sofisticati ecosistemi innovativi, che ha caratterizzato sia lo sviluppo del modello americano incentrato sulla Silicon Valley sia quello cinese e israeliano, è rappresentata proprio dalla “soluzione ibrida” identificata da Hassabis; una modalità che prevede una complementarietà virtuosa tra regolamentazione, domanda di servizi innovativi sia di natura pubblica sia privata, disponibilità di capitale umano e finanziario capaci di creare sistemi innovativi integrati e autosufficienti.

Problemi come la mobilità sociale, la sostenibilità ambientale, la scelta tra modelli evoluti di assistenza sanitaria, i cambiamenti dei sistemi di educazione e formazione, e la conversione dei sistemi energetici basati sull'utilizzo di fonti non rinnovabili sono estremamente complessi. Per trovare una soluzione ci sarebbe bisogno, come sostiene Hassabis “o di un miglioramento esponenziale del comportamento umano o di un miglioramento esponenziale della tecnologia: a oggi non pare sia in atto un progresso significativo nel primo ambito”.

Nei prossimi cinque-dieci anni è molto probabile che l'intelligenza artificiale avrà un impatto crescente sulle nostre vite. Il livello di complessità necessario allo sviluppo della “società dell'automazione” accelererà drasticamente alcuni dei fenomeni che hanno caratterizzato l'avvento dell'èra digitale, come l'estrema polarizzazione nella distribuzione della ricchezza e la crescente crisi della struttura degli stati nazionali.

L'analisi di come verranno condivisi e distribuiti all'intera società il valore e i costi dello sviluppo tecnologico sarà un tema di confronto determinante sia all'interno dei singoli stati sia nelle organizzazioni con ambizioni di presenza globale.

Il Foglio sportivo - in corpore sano

Fare esercizio fisico va bene, ma non allenatevi troppo