fauna d'arte

“Riguardare, ancora e ancora”. Il tempo in loop nella memoria visiva di Eleonora Roaro

“La tecnologia è solo una lente: a contare è la profondità dello sguardo”. Dalla fotografia alla realtà virtuale, dal video all’audio, l’artista esplora il rapporto tra tecnologia, obsolescenza e percezione. Un’archeologia dello sguardo in cui ogni immagine diventa pensiero

Nome e cognome: Eleonora Roaro

Luogo e anno di nascita: Varese, 1989

Gallerie di riferimento e contatti social: WizardLAB / @eleonoraroaro https://www.eleonoraroaro.com/

L'intervista

Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola

Qual è la funzione dell’arte oggi?

Più che funzione, parlerei di funzioni. Per me la forza dell’arte sta nel suo essere polisemica, nel non avere una lettura univoca, scontata, ma nell’abituare alla complessità.

Mi capitano delle giornate in cui, insegnando, mostro per la centesima volta la stessa opera o lo stesso spezzone di un film; il bello sta nel fatto che non esista una risposta univoca, che anche quello che pensavi di conoscere benissimo ha altre sfaccettature a cui non avevi ancora pensato. In questi casi mi viene in mente un personaggio di Bernhard che tutti i giorni tornava davanti a un quadro di Tintoretto, e penso che abbiamo un po’ perso questa idea del tornare sulle stesse cose e guardarle, riguardarle, e guardarle ancora da punti di vista diversi.

In che modo hai iniziato a fare l’artista?

La mia forma espressiva d’elezione, da adolescente, era la scrittura, che poi alla fine – a essere onesta – non ho mai abbandonato: per esempio il progetto Irma Vep sta continuando in quella direzione. Dopo aver lasciato Lettere e una fuga di qualche mese in Irlanda, nel 2009 mi sono iscritta ad Arti Visive – Fotografia allo IED di Milano: lì ho scoperto, da una parte, la ricchezza della fotografia come linguaggio e, dall’altro, che tutto quello che aveva fatto parte del mio immaginario di fine anni ’90 e inizio anni 2000 era stato ripreso e utilizzato da degli artisti nella loro pratica artistica. Ho avuto dei docenti che hanno creduto molto in me, in particolare Tiziana Gemin, Giancarlo Maiocchi (in arte Occhiomagico) e Silvio Wolf; nel 2012, subito dopo il diploma iniziai a lavorare con una galleria di Torino e, sempre in quel periodo, ero parte della redazione di D’ARS magazine. Poi ho frequentato il biennio in Arti Visive e Studi Curatoriali in NABA con Erasmus presso la Plymouth University, che mi hanno aperto entrambi altre strade.

In che modo la tua idea di “archeologia del cinema” prende forma concreta in una tua opera?

L’archeologia del cinema è stata per me una premessa importante del mio lavoro che, sebbene sembri riguardare prevalentemente i miei primi lavori, ovvero la serie LOOP (2011-14), in realtà è ancora presente: mi ha insegnato a interrogarmi sul fatto che non è detto che la tecnologia debba per forza essere quella che conosciamo e usata nel modo in cui abitualmente la utilizziamo. È in primis un modo di interrogare lo sguardo, le nostre abitudini di fruizione e l’obsolescenza dei media.

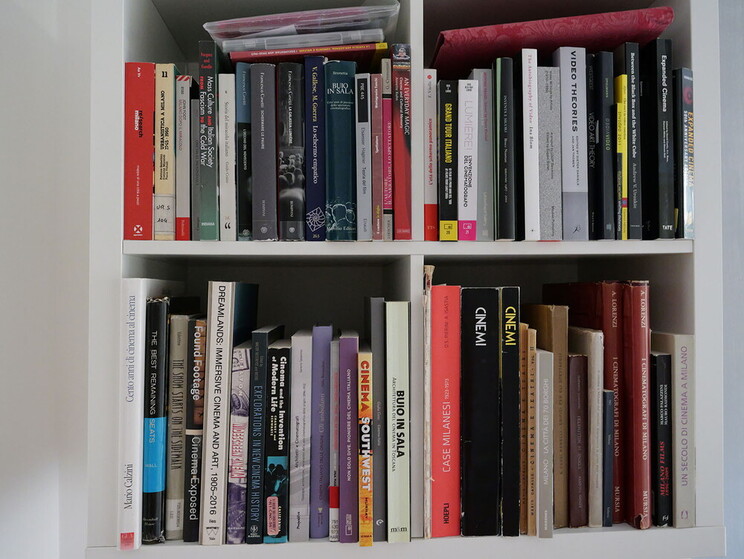

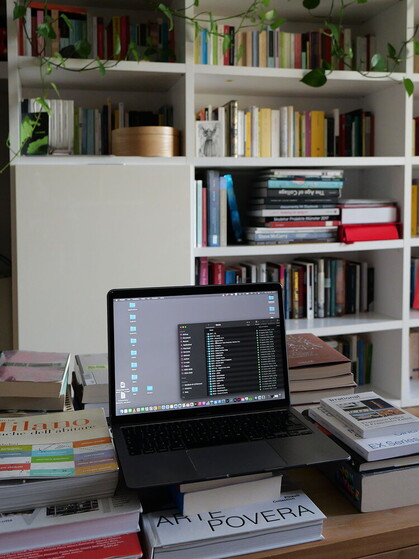

Che cos’è per te lo studio d’artista?

Nel corso di Storia dell’arte moderna che tengo con il primo anno di Creative Technologies in NABA, un po’ ispirata dal libro di Stuart Hall The Artist’s Studio: A Cultural History (2022), cerco di dare un po’ di spazio a luoghi di produzione dell’arte, evidenziando i cambiamenti avvenuti nel tempo nel modo di lavorare degli artisti – e quindi di come sia cambiata, nel tempo, anche la nozione di arte. Nel mio caso, mi chiedo se il mio lavoro sarebbe diverso – ovvero meno smaterializzato – se non accusassi la mancanza di spazio che caratterizza la vita a Milano: il mio studio è casa mia, o meglio, il mio computer. Ho avuto per un periodo uno studio in condivisione presso Viafarini.work, ma non ho mai preso l’abitudine di usarlo come luogo di produzione: era per me un luogo di ‘deposito oggetti’ e di incontro. L’unica cosa che mi pesa davvero, al momento, è non avere un luogo dove tenere tutti i miei lavori e gli ephemera che ho collezionato negli anni, che attualmente sono un po’ sparsi tra casa mia, il mio box e casa dei miei genitori.

Negli ultimi anni, data l’ibridazione sempre crescente che ho con altri media oltre a video e fotografia, in fase di produzione mi capita spesso di appoggiarmi agli studi degli amici, come è accaduto per esempio con Marco Brianza per stampe 3D o installazioni interattive. O ancora, il progetto LA NUBE è interamente registrato nello studio di Emiliano Bagnato in provincia di La Spezia.

Com’è organizzata la tua giornata?

Negli ultimi anni ho sempre più impegni lavorativi al di là della mia attività d’artista: ci sono quindi periodi, come gli ultimi mesi, che dedico prevalentemente alla produzione di un’opera nuova o di una mostra; altri invece in cui sono assorbita quasi interamente dalla didattica e ai miei progetti personali riesco purtroppo a dedicare solo i ritagli del tempo – ritagli di tempo che si riducono a e-mail e scartoffie. Mi manca per esempio, che è una cosa che ho sempre cercato di fare, dedicare una o due ore ogni giorno alla lettura e allo studio. Per me è fondamentale tenermi alcune giornate durante la settimana senza obblighi sociali o lavorativi: sono gli unici momenti in cui mi posso concentrare sul mio lavoro (che sia produzione artistica o scrittura). Cerco anche di dedicare un momento ogni giorno all’attività fisica, e tra l’altro le intuizioni migliori mi vengono sempre quando cammino, nuoto o vado in bici. I periodi in cui non riesco a fare queste cose li accuso particolarmente.

Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici?

Tanti, troppi, spesso schizofrenici e contradditori. Nel cinema, mi sono appassionata a registi, generi, temi e argomenti molto specifici in alcuni periodi della mia vita. Idem per l’arte e per la musica. Forse, nel mio caso, è più corretto dire che ogni progetto ha delle sue reference molto specifiche, sia teoriche sia iconografiche. Se devo fare un nome, il lavoro di Lynn Hershman Leeson mi ha sempre affascinato e influenzato per come ha sperimentato con le tecnologie e il proprio corpo in tempi in cui ciò non era affatto scontato (prima, ovvero, che si parlasse di post-umanesimo), e come abbia seguito di più una propria logica interna (arrivando quindi a sperimentare anche con l’ingegneria genetica in tempi più recenti o l’AI) rispetto al focalizzarsi sul medium per cui era solita lavorare. Apprezzo questo tipo di libertà.

Da un punto di vista teorico, ho attinto molto alla teoria dei media in chiave materialista, e per il cinema alla New Cinema History: mi interessano quindi più i contesti e la ricezione da parte del pubblico, rispetto all’analisi testuale delle opere. Aggiungo anche il critico musicale Simon Reynolds, soprattutto nel mio ultimo progetto, per come ha compreso e analizzato la cultura pop degli ultimi ’50 anni. Poi molta French Theory, ma questo è abbastanza scontato nell’arte contemporanea.

Come scegli il medium più adatto per un progetto, e quando un cambio di supporto ha trasformato il tuo lavoro?

Io ho un background in fotografia e video, per cui è per me naturale stare nella mia comfort zone lavorando con questi media. Tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, ho cercato di non pormi a priori dei limiti e sempre più frequentemente mi capita di confrontarmi con altri linguaggi. Sicuramente in questo è stato cruciale l’assegno di ricerca che vinsi nel 2019 presso l’Università degli Studi di Udine, supervisionato da Andrea Mariani. Prevedeva la collaborazione con uno studio di game design e realtà virtuale (Virtew s.r.l.s. di Alessandro Passoni) per la realizzazione di un progetto legato alla valorizzazione del patrimonio culturale delle sale cinematografiche di Udine. Difficilmente avrei proposto dal nulla di lavorare con una tecnologia estremamente complessa che conoscevo in maniera rudimentale. Questo tipo di approccio mi ha aperto decisamente gli occhi, cambiando anche il punto di vista sulla fotografia: in questo caso (come in altri progetti legati all’archivio) è il punto di partenza e non di arrivo.

Per la mostra LA NUBE è nata subito l’idea di fare un concept album: la sala del mudaC | museo arti Carrara aveva già un impianto di filodiffusione; a me ed Emiliano Bagnato pareva perfettamente in linea con il tema del progetto – legato alle istanze di protesta, all’attivismo, alla controcultura – utilizzare la musica come medium senza che questa fosse una semplice sonorizzazione di un’opera video, ma qualcosa che potesse vivere anche autonomamente. Certo, ho dovuto prendere lezioni di canto per poter lavorare con la voce, e mi sono rivolta a Sarah Demagistri che ha compreso perfettamente le mie esigenze.

A che cosa stai lavorando?

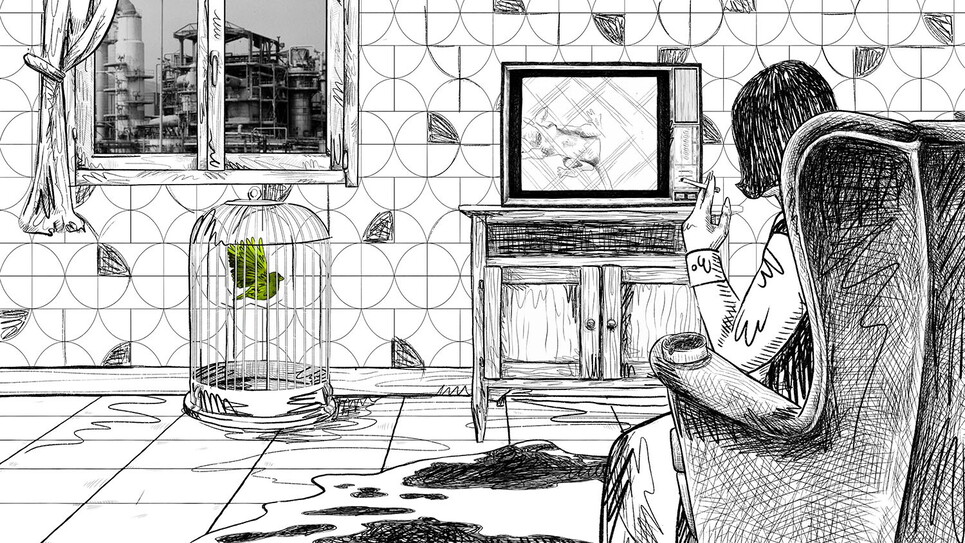

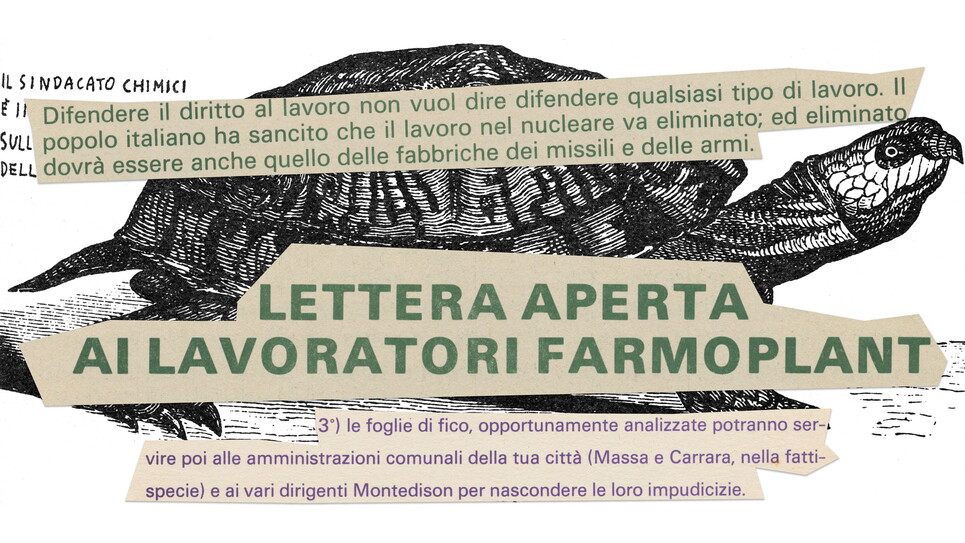

Ha recentemente inaugurato la mia personale al mudaC | museo delle arti Carrara, promossa dal Comune di Carrara e curata da Cinzia Compalati e Vanina Saracino, a cui ho dedicato gli ultimi sei mesi della mia vita. È un progetto complesso e stratificato, legato alle conseguenze su ambiente e salute pubblica causate dalle industrie chimiche tra Massa e Carrara (la cosiddetta Z.I.A., Zona Industriale Apuana). Oltre a una sezione in cui ho incluso materiale d’archivio e invitato persone del territorio che già avevano lavorato attorno a questo tema, il progetto consiste in un’installazione audio-video, LA NUBE, in cui le animazioni ispirate alle grafiche punk D.I.Y.(a opera di Corinne Ingegnieri) scandiscono il passare del tempo dall’epoca fascista a oggi (passando per il periodo del boom economico, che è un tema a me caro), facendo da filo conduttore tra materiali d’archivio tra loro eterogenei.

Poiché il progetto è un vero e proprio concept album dalle influenze industrial, realizzato in collaborazione con Emiliano Bagnato – musicista e sound designer con cui lavoro dal 2020 – a breve inizieremo a lavorare alla produzione della musicassetta e alla distribuzione dell’album.

Inoltre, avrò una mostra bipersonale nel gennaio 2026 assieme a Silvia Bigi presso WizardLAB, la galleria di Gabriela Galati che mi rappresenta. Lì porterò il progetto Irma Vep che ora è diventato un vero e proprio progetto transmediale rispetto alla sua formalizzazione nel 2023.

Che ruolo hanno il loop e la durata nel creare senso o spaesamento nei tuoi lavori?

Il loop, ovvero la ripetizione, ma anche altre forme temporali che ho sperimentato portando all’eccesso (ad esempio con la performance in diretta streaming 30/07/2017 che dura 16 ore) o all’estrema compressione (qui penso alla video-performance 00:00:01:00 che è costituita da sette video di un secondo) la dimensione temporale in opere time-based, mi hanno portato a riflettere su una questione legata al display e alla fruizione, ovvero che a scegliere il reale tempo di durata dell’opera sia lo spettatore e non l’autore.

Il loop poi è un concetto che continua ad affascinarmi per la sua ricchezza e la sua complessità. Oltre a ribaltare la prospettiva teleologica del tempo occidentale, il fatto che molte delle prime tecnologie fossero basate su dei loop – come racconta Manovich in Il linguaggio dei nuovi media (2001) – va inteso non come limite tecnico ma come un ‘motore narrativo’, qualcosa che potenzia la creatività, un po’ come l’idea delle constraint dell’OuLiPo, che non a caso erano legate all’influenza dell’informatica sulla letteratura. Nell’ultimo mio progetto LA NUBE, sebbene abbia una scansione cronologica ben precisa, il loop è molto presente in tutte le animazioni volutamente rudimentali fatte da Corinne Ingegnieri. Qui ha una valenza ipnotica, a mio avviso perfettamente in linea con la ripetizione che caratterizza la musica elettronica, e quindi anche il mio progetto e il lavoro fatto con Emiliano Bagnato.

Le opere

Eleonora Roaro, LA NUBE, video mono-canale, 27’23’’, 2025

La storia della Zona Industriale Apuana raccontata in un video e concept album dalle influenze punk e industrial.

Eleonora Roaro, LA NUBE, video mono-canale, 27’23’’, 2025

La storia della Zona Industriale Apuana raccontata in un video e concept album dalle influenze punk e industrial.

Eleonora Roaro, LA NUBE, video mono-canale, 27’23’’, 2025

La storia della Zona Industriale Apuana raccontata in un video e concept album dalle influenze punk e industrial.

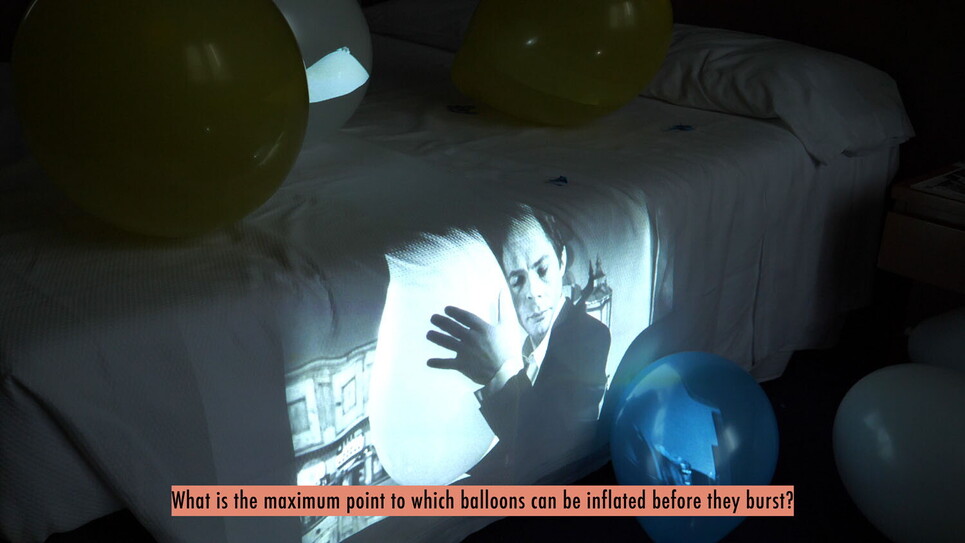

Eleonora Roaro, The Boom: After Marco Ferreri, video mono-canale, 11’37’’, 2024

Una riflessione sulle conseguenze del boom economico e sui cambiamenti della città di Milano a partire dal film di Marco Ferreri L’uomo dei cinque palloni (1965).

Eleonora Roaro, Irma Vep, video mono-canale, 5’54’’, 2023

L’immaginario del cinema muto incontra quello del BDSM in un racconto sul feticismo per le immagini.

Eleonora Roaro, @irmavep_nowhere, scultura IoT, 2023

Lo stivale si illumina ogni volta che c’è un’interazione con il canale Telegram della dominatrice Irma Vep.

Eleonora Roaro, FIAT 633NM, video mono-canale, 4’10’’, 2021

La memoria del colonialismo italiano in Etiopia ed Eritrea a partire dall’archivio di famiglia dell’artista.

Eleonora Roaro, Odeon VR, applicazione VR e video stereoscopico 360°, 8’30’’, 2020-23.

La ricostruzione in realtà virtuale della prima del film Disney Biancaneve e i sette nani nel 1939 presso il cinema Odeon di Udine.

Eleonora Roaro, 00:00:01:00, video su sette canali, 2’00’’, 2016

Un palloncino esplode in un video di un secondo come metafora dell’Antropocene.

Eleonora Roaro, Tutto qui, sequenza fotografica per zootropio, 2011

Una narrazione ridotta ai minimi termini con un dispositivo del cinema delle origini.