Fauna d'arte

Angelo Sarleti e l'arte come sistema di lettura del caos

L’artista rielabora dati e notizie come materiali visivi, tra rigore analitico e intuizione pittorica. Un percorso che interroga l’arte nel tempo dell’incertezza e dell’iperconnessione

Nome e cognome: Angelo Sarleti

Luogo e anno di nascita: Reggio Calabria 1979

Gallerie di riferimento e contatti social: @angelosarletistudio

L'intervista

Che cos’è per te lo studio d’artista?

È il luogo più intimo in cui posso stare. Un po’ come il bagno de “Il Maestro di Vigevano”. Non perché senta il bisogno di nascondermi, ma perché, romanticamente, ho ancora la necessità di alienarmi. Ho bisogno di uno spazio e di un tempo assoluti: un luogo dove posso rimanere fermo per ore senza dover spiegare a nessuno che sto lavorando. Non sono mai riuscito a condividere lo studio con altri colleghi.

Qual è la funzione dell’arte oggi?

Trovo giusto specificare “oggi”, perché l’arte ha avuto molte funzioni nella storia. Oggi mi sembra in una fase di transizione. Il periodo che stiamo vivendo, da molti studiosi descritto come un ritorno al Novecento — dalla polarizzazione geopolitica fino al linguaggio — lascia intuire che l’arte possa tornare a essere avanguardia, con buona pace del postmoderno. Ci sono già segnali: molta arte contemporanea sta cercando di reintegrarsi nella società, interessandosi a ciò che accade fuori dal suo mondo e tentando di contribuire a quello che nel Novecento si chiamava progresso (gli artisti migliori non hanno mai smesso di farlo). Ma occorre riacquistare una plausibilità perduta, che renda di nuovo possibile un dialogo reale con il mondo. È assurdo constatare che quando si riuniscono gruppi di intellettuali per discutere programmaticamente del futuro, quasi mai sia presente un artista.

Che ruolo attribuisci all’informazione, e alla sua manipolazione, nella costruzione dei temi che scegli di affrontare?

L’informazione è materia prima. Non mi interessa reinterpretare diagrammi già esistenti, rendendoli pop, come fanno in molti. Parto sempre dall’informazione originaria, dal dato grezzo. Molti miei lavori nascono da una semplice tabella Excel. Non parlerei di manipolazione, ma di un processo di ottimizzazione semantica. Mi interessa osservare cosa accade quando un dato assume il ruolo che il disegno ha in un processo pittorico tradizionale.

In che modo hai iniziato a fare l’artista?

Per fortuna. Sono nato e cresciuto fino a diciotto anni in una delle zone più problematiche e difficili d’Europa. Lì, ai piedi dell’Aspromonte, la pittura ha letteralmente bussato alla mia porta. A metà degli anni Ottanta avevo poco più di cinque anni, quando due hippie arrivati da tempi e luoghi lontani, vennero a rifugiarsi nell’estremo Sud Italia: lei, una bellissima tedesca, lui, un pittore italiano. Abitavano accanto a casa mia, separati solo da un muretto. I miei genitori praticamente li adottarono e io trascorrevo le giornate da loro. Per il mio primo giorno di scuola mi regalarono la possibilità di dipingere un quadro: un’isola deserta, che conservo ancora.

In quel “sud del sud dei santi” ho avuto poi un’altra importantissima esperienza: lavorare come assistente di un grande artista come Cesare Berlingeri. Così, mentre i miei amici truccavano le marmitte dei motorini, io, a quattordici anni, dopo la scuola andavo nel suo studio a tirare tele, preparare pigmenti e, nei momenti liberi, copiavo i classici dalle immagini della collana “I maestri del colore”. Il resto è stato poi un classico percorso.

Com’è organizzata la tua giornata?

Parlo delle giornate in cui faccio soltanto l’artista. Vado in studio solo se non ho altri impegni, perché non riesco a spezzare una sessione di lavoro.

La mattina la dedico alle attività più fisiche e meno cerebrali: preparo tele, materiali e strumenti, come nei ristoranti si “prepara la linea”.

Il pomeriggio è più riflessivo: ricerco dati e informazioni, li rielaboro e divago, divago molto, ma questa dispersione è strategica per arrivare a ragionamenti non lineari.

Infine, la sera, lavoro alla parte più autoriale dell’opera. Ridurre i tempi di esecuzione mi costringe a una maggiore sintesi.

Quali sono i tuoi riferimenti visivi e teorici?

Sono tanti e mai definitivi: Piero della Francesca, Rembrandt, Klee, Albers, Balthus, Rothko, Sol LeWitt, Calderara, Sean Scully, Dan Graham, Hans Haacke, Mark Lombardi, Liam Gillick… Prima di iniziare un’opera non posso non pensare ai secoli di arte che mi hanno preceduto. Sul piano teorico, i testi davvero rilevanti sono pochi e sicuramente già citati da altri artisti in questa rubrica. Personalmente apprezzo molto gli scritti dagli artisti stessi, i saggi di James Elkins sulla pittura e i libri di autori esterni al mondo dell’arte che si confrontano con essa. Ma la verità è che, da circa un anno, ChatGPT è diventato un faro: chi lo nega, mente.

In che modo, per te, la pittura diventa uno strumento per tradurre e interpretare la realtà contemporanea?

La pittura è uno dei linguaggi più umani, perché esposto all’imperfezione. La tela non è mai neutra: restituisce sempre un margine di fragilità.

Quando traduco un dato in pittura, accetto che qualcosa si perda o si alteri. Non è un limite, ma il senso stesso del processo: l’imprecisione della pittura assomiglia all’imprecisione della realtà e, proprio per questo, arricchisce di significato i dati che dipingo.

A che cosa stai lavorando?

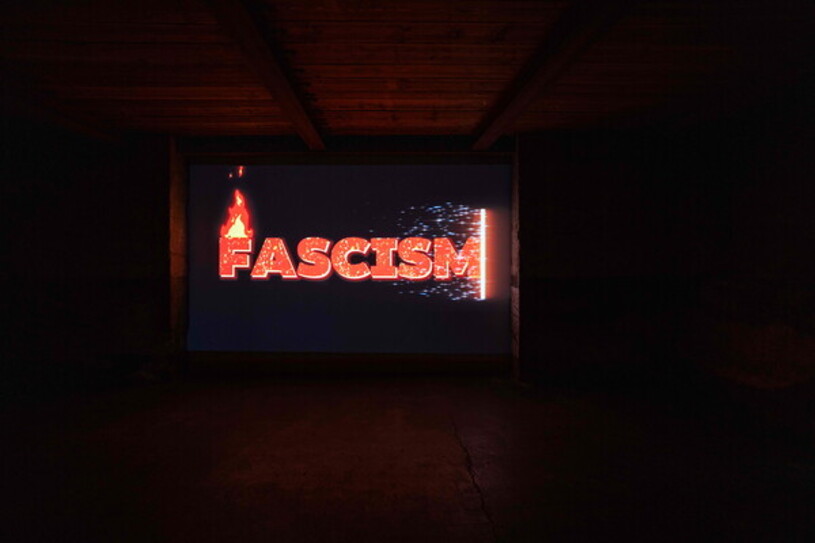

Ho da poco inaugurato una mostra a cui tengo molto, frutto di oltre tre anni di lavoro. Raccoglie riflessioni maturate durante e subito dopo la pandemia, quando l’infodemia ha travolto il mio modo di lavorare: la quantità di informazioni e il modo in cui venivano veicolate mi paralizzavano. Dipingevo, e lo faccio ancora, quadri diversi tra loro ma accomunati da un grande asterisco a otto punte al centro: una nota in attesa di capire. Forse i miei unici quadri davvero astratti. Poi Riccardo Farinelli mi ha invitato a progettare una mostra per Villa Rospigliosi a Prato, una splendida dimora settecentesca con giardini suggestivi. Il confronto con il passato ha sbloccato qualcosa: invece di tentare di analizzare ciò che era accaduto, ho provato a capire perché non riuscivo ad analizzarlo. Ne è nata una mostra che funziona come un percorso che arriva fino al presente. Si apre con “Narciso Narcosi”, il video di una scritta animata che richiama McLuhan e la sua intuizione del “Narciso come narcosi”, un lavoro sui social; prosegue con “Cross” — quattro smartphone incassati nei vasi del giardino all’italiana che trasmettono in diretta telegiornali diversi; “Doppelgänger” — una stampa in scala reale della facciata della villa posata a terra davanti al palazzo stesso, allegoria di una fake; “Q” — sacchetti di popcorn stampati con la Q di QAnon, distribuiti al pubblico, il complottismo come snack da consumare; “Senza titolo” — una serie di tele dipinte su entrambi i lati e appese a tondini di ferro, che elaborano il Global Risk Report 2025 mettendo a confronto percezione e analisi specialistica dei rischi; infine “Creator – 666 modi di dire fascismo” — un video in cui scrivo la parola “Fascism” utilizzando 666 template preimpostati di CapCut, l’app usata dagli influencer per i loro reel.

Quali riflessioni ti portano a rappresentare la precarietà e l’incertezza come condizioni strutturali della società attuale?

Il Doomsday Clock, il famoso orologio dell’apocalisse, era stato portato a due minuti dalla fine solo nel 1953, quando USA e URSS testarono le loro bombe nucleari. Ma dal 2018 è stato fissato sotto i due minuti, toccando quest’anno il record di 89 secondi. Non era mai successo per cosi tanti anni di fila. Nel 2016 realizzai una mostra intitolata “Too Big to Fail”: raccontava come la società post-crisi subprime si fosse organizzata per non lasciare fallire quelle realtà così grandi da trascinare con sé l’intera economia mondiale, come le 29 banche G-SIFI (Global Systemically Important Financial Institution). Da allora è successo di tutto: pandemia, una guerra novecentesca in corso, un genocidio in streaming. L’unica costante, ormai da anni, è la sensazione che tutto possa crollare da un momento all’altro. Ma, per fortuna o purtroppo, non crolla. La verità è che questa precarietà è diventata sistemica. Non è eccezione: è struttura. Renderla visibile significa percepirla come parte della propria esperienza.

Le opere

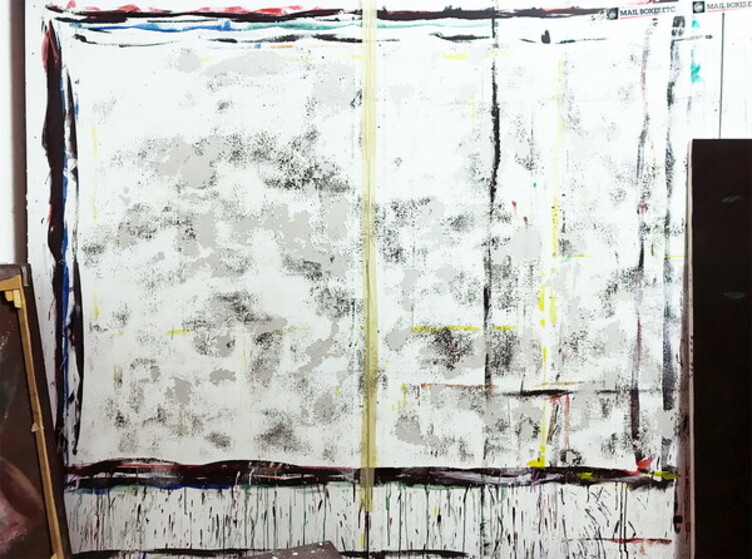

Fusione, 2019 – olio su tela

150x120 cm, Courtesy: l’artista

Photo: Marco Trinca Colonel

È la versione pittorica di una fusione societaria.

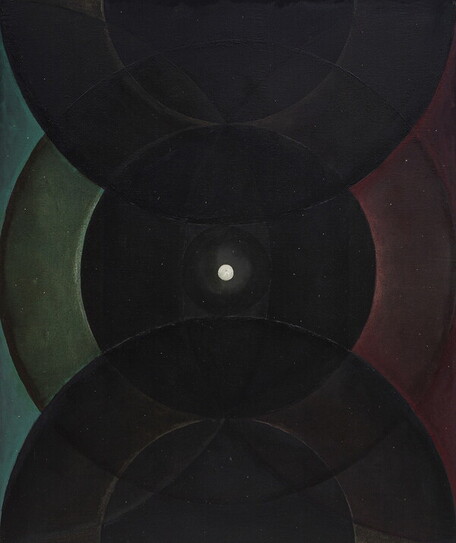

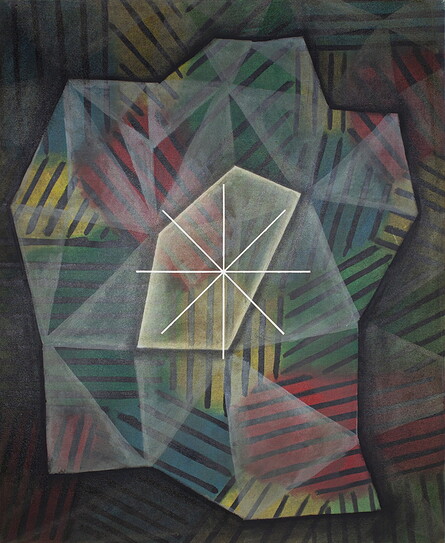

❋ 2020 – olio su tela

150x120 cm, Courtesy: l’artista

Photo: Marco Trinca Colonel

“Segno grafico in forma di stelletta, già in uso nei codici latini e greci, che serve di richiamo a note poste in margine o a piè di pagina, o per indicare lacuna nel testo od omissioni volontarie di nomi che non si vogliono citare.” (Enciclopedia Treccani on line)

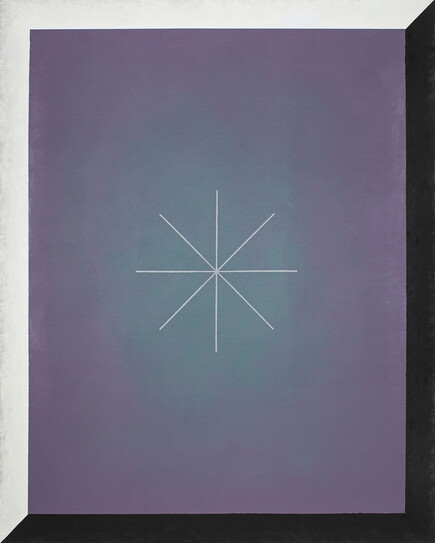

❋ 2022 – olio su tela

130x110 cm, Courtesy: l’artista

Photo: Marco Trinca Colonel

L’asterisco a otto punte è anche il simbolo alchemico del Sale Ammoniaco e della stessa Armonia Universale.

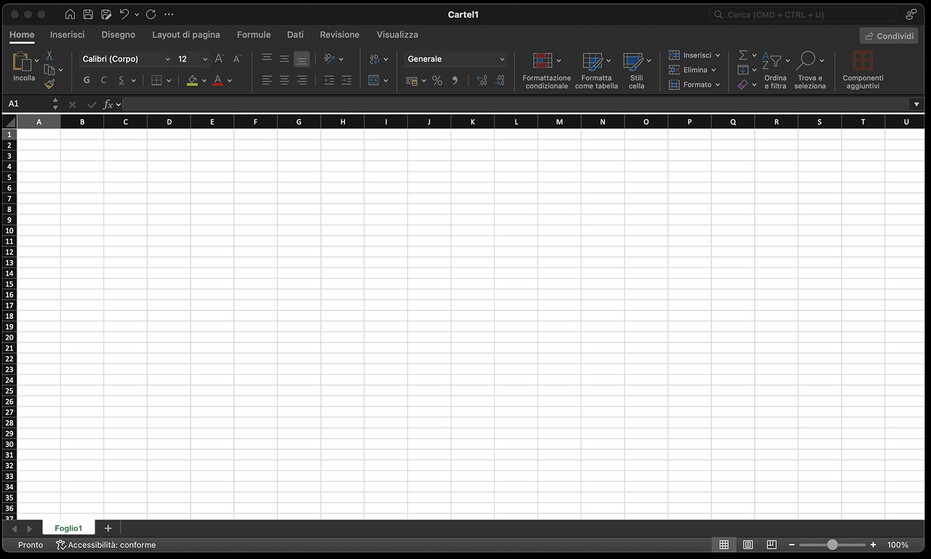

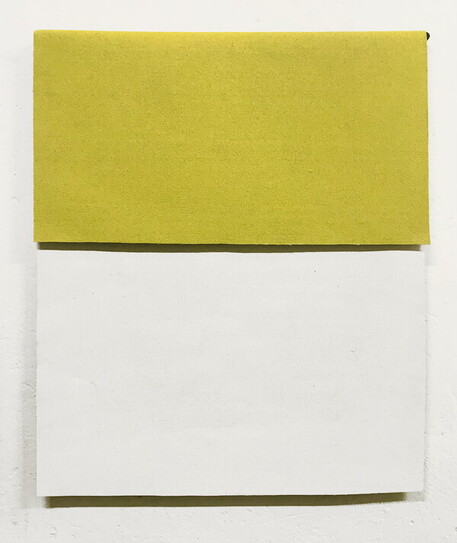

Senza Titolo (primo studio sulla discrepanza dei dati), 2024 – tecnica mista su tela e tondino di ferro

110x90 cm, Courtesy: l’artista

Photo: l’artista

È un dispositivo per visualizzare la stessa informazione fornita da due fonti diverse.

Narciso Narcosi, 2025 – video loop (veduta dell’installazione)

Monitor 24”, Courtesy: l’artista e Villa Rospigliosi Prato

Photo: Claudio Rospigliosi

Chissa cosa avrebbe pensato Marshall McLuhan dei social network?

Cross, 2025 – quattro smartphone e quattro piante di limoni (particolare dell’installazione) dimensioni ambientali

Courtesy: l’artista e Villa Rospigliosi Prato

Photo: Claudio Rospigliosi

Sulla cacofonia del mondo dell’informazione.

Doppelgänger, 2025 – tela microforata

1000x2000cm, Courtesy: l’artista e Villa Rospigliosi Prato

Photo: Claudio Rospigliosi

Una Fake è oggi per noi, quello che era il teatro per Artaud.

Q, 2025 – stampa su sacchetti di carta e pop corn (particolare dell’installazione)

Misure ambientali

Courtesy: l’artista e Villa Rospigliosi Prato

Photo: Claudio Rospigliosi

Gli assaltatori di Capitol Hill erano tutti grandi consumatori di pop corn.

Senza Titolo (Geopolitica, Economia,Tecnologia,Ambiente, Sociale), 2025 – tecnica mista su tela e tondino di ferro (veduta dell’installazione)

Misure ambientali

Courtesy: l’artista e Villa Rospigliosi Prato

Photo: Claudio Rospigliosi

Per gli esperti, le cose vanno peggio che per i non esperti.

Creator o 666 modi di dire Fascismo, 2025 – video 33’18” (veduta dell’installazione)

Misure ambientali, Courtesy: l’artista e Villa Rospigliosi Prato

Photo: Claudio Rospigliosi

La banalità del male. Un lavoro sulla comunicazione più che sul fascismo.