foglio ai

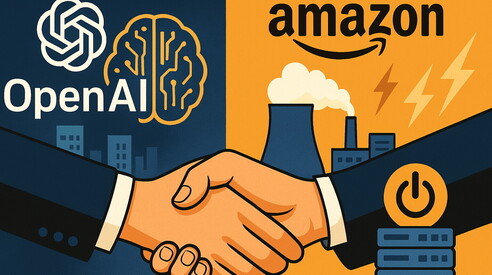

L'accordo da 38 miliardi tra OpenAI e Amazon mette un segno nella cultura digitale

Quando il calcolo diventa potere. Energia, infrastrutture e politica

Ci sono notizie economiche che rivelano molto più di quanto annunciano. Il nuovo accordo tra OpenAI e Amazon, 38 miliardi di dollari per sette anni di potenza di calcolo, appartiene a questa categoria. Non è solo la storia di una partnership tecnologica: è un frammento della trasformazione più profonda del nostro tempo, quella che sta trasformando l’intelligenza artificiale in una questione di energia.

Testo realizzato con AI

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha spiegato che l’obiettivo è costruire una capacità di calcolo pari a una centrale nucleare a settimana da qui al 2030. Non è una figura retorica: significa che il sapere – l’elaborazione dei dati, l’apprendimento dei modelli, la capacità di simulare la realtà – dipende ormai da infrastrutture fisiche gigantesche. La conoscenza, per la prima volta dopo secoli, ha bisogno di elettricità più che di biblioteche.

Il patto con Amazon riduce la dipendenza da Microsoft e mostra quanto il settore dell’AI sia diventato un campo di equilibrio tra potenze industriali. Chi controlla il calcolo controlla l’innovazione, e chi controlla l’innovazione avrà voce nel disegno del potere globale. Non a caso, Amazon aveva già investito miliardi nel concorrente Anthropic: la competizione non è più sulle idee, ma sulla capacità di sostenerle con energia e chip.

C’è qualcosa di paradossale in questa corsa alla potenza. L’intelligenza artificiale, nata per ottimizzare le risorse, rischia di diventare la forma più esigente di consumo energetico della storia. Ogni progresso cognitivo ha un costo fisico, e ogni nuova capacità di calcolo accresce la nostra dipendenza da un’infrastruttura che pochi sanno davvero gestire.

Ma c’è anche un’opportunità culturale che vale la pena osservare senza entusiasmo né diffidenza. Perché se la conoscenza richiede infrastrutture materiali, allora il dibattito sull’intelligenza artificiale non può più limitarsi all’etica o alla regolazione. Deve riguardare la politica industriale, la pianificazione energetica, la distribuzione delle risorse e dei benefici.

L’accordo tra OpenAI e Amazon è un esempio di capitalismo cognitivo portato al suo limite: un sistema in cui il pensiero è una funzione del calcolo e il calcolo una funzione dell’energia. Ma è anche, se lo si guarda da un’altra angolazione, il tentativo di costruire una nuova alleanza tra industria e intelligenza.

L’Europa, per ora, osserva. Regola, legifera, commenta. Ma non costruisce. Eppure la vera sfida culturale non sarà decidere come limitare l’intelligenza artificiale, bensì come partecipare alla sua infrastruttura: con quali energie, con quali principi, con quali istituzioni. Il futuro dell’intelligenza, oggi, si misura in gigawatt. Ma la vera domanda resta politica e culturale: chi deciderà come usarli, e per cosa. Nel fondo di questa trasformazione c’è una mutazione del significato stesso di “potere”. Non è più soltanto la capacità di produrre o di dominare i mercati, ma quella di sostenere il pensiero computazionale del mondo. Le grandi piattaforme diventano così i nuovi operatori energetici del XXI secolo, intermediari tra l’intelligenza e la materia. E ogni nuova alleanza, come quella tra OpenAI e Amazon, ridisegna le mappe della sovranità tecnologica. Forse è questo il vero passaggio d’epoca: la conoscenza non come diritto, ma come infrastruttura; non come patrimonio comune, ma come servizio a consumo. Finché l’energia reggerà, l’intelligenza potrà crescere. Ma quando l’energia vacillerà, scopriremo quanto fragile sia la nostra idea di futuro digitale.