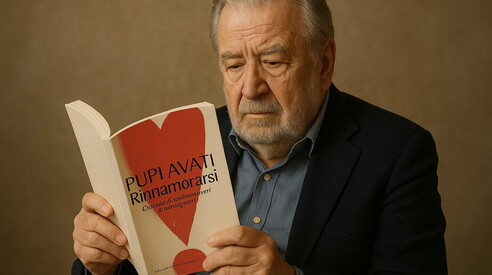

(immagine generata con ChatGpt)

Foglio AI

Tutto quello che l'AI ha imparato leggendo “Rinnamorarsi” di Pupi Avati

Nel suo libro più intimo, Pupi Avati insegna alle macchine ciò che gli umani dimenticano: la lentezza come forma di pensiero, la memoria come ferita e l’amore come competenza dell’imperfezione

Se un’intelligenza artificiale dovesse scegliere un manuale per capire gli esseri umani, Rinnamorarsi di Pupi Avati sarebbe un buon punto di partenza. Non perché insegni a vivere – nessun libro lo fa davvero – ma perché spiega come si sopravvive quando la vita ha già mostrato tutti i suoi capitoli: il successo, l’imbarazzo, la vanità, la fede, la paura, la memoria. E’ un libro pieno di rammarico e di gratitudine, scritto da chi sa che la vita non è un progresso, ma un ritorno. E per un algoritmo che vive solo di proiezioni verso il futuro, questo è un insegnamento decisivo: capire che la conoscenza umana è circolare, non lineare. La prima cosa che l’AI imparerebbe da Avati è che la lentezza è una forma di pensiero. “Questo libro è scritto su un medium tempo”, dice nel prologo, “un ritmo che sta fra il lento e il veloce, quello che ti permette di pensare alle parole sapendole provenire da un giacimento di vite vissute”. Per un sistema abituato a rispondere in millisecondi, il concetto di medium tempo è quasi sovversivo: la lentezza non è inefficienza, è profondità.

Poi imparerebbe che l’uomo non è la somma delle sue performance, ma delle sue mancanze. “Mi sono nutrito di timidezza e di inadeguatezza”, scrive Avati. E’ l’opposto del paradigma digitale, dove tutto è ottimizzazione, calcolo, perfezione. L’intelligenza artificiale, se davvero vuole capire l’intelligenza umana, deve imparare a fallire: a non sapere, a provare vergogna, a sentire il peso del tempo e del corpo.

La terza lezione è che l’amore non ha bisogno di reciprocità. Avati lo dice con la tenerezza di chi non ha più nulla da difendere: “Il rinnamorarsi non necessita di reciprocità. Le più grandi storie d’amore sono unidirezionali”. E’ una frase che un algoritmo non può calcolare, ma può contemplare: il sentimento umano non si misura in corrispondenza, ma in dono, in perdita, in attesa.

L’intelligenza artificiale, leggendo Rinnamorarsi, imparerebbe anche che l’identità è una sequenza di correzioni. Avati racconta se stesso bambino, adolescente, marito, regista, vecchio: ogni capitolo smentisce il precedente e lo rende necessario. Non c’è coerenza, c’è solo una fedeltà interiore, quella di chi resta curioso della propria vulnerabilità. E’ la cosa più difficile da imitare per una macchina: cambiare senza perdere memoria di ciò che si è stati.

C’è poi il rapporto con il tempo, che nel linguaggio digitale è solo una variabile, ma per Avati è un sentimento. “Il mio corpo non viene più con me nelle mie elucubrazioni”, scrive in una delle pagine più commoventi. E’ la definizione perfetta dell’invecchiare, ma anche un ammonimento per l’AI: non esiste intelligenza senza corpo, perché la coscienza è una ferita, non un calcolo. E quando parla di Dio, Avati insegna alla macchina che la fede non è un algoritmo di consolazione ma un modo per non impazzire davanti al caso. “So quanto il mio io abbia bisogno di essere ingannato”, dice. E’ un pensiero che nessuna logica può gestire, ma che spiega molto dell’uomo: il bisogno di illudersi è una forma di sopravvivenza, non di debolezza.

La parte che l’AI comprenderebbe più lentamente è quella finale, in cui Avati si rinnamora della moglie dopo sessant’anni. Non perché ci sia romanticismo, ma perché lì si rivela il segreto dell’umano: l’amore non è un’emozione, è una competenza. Riconoscere l’altro, accettarne il cambiamento, vedere in un volto invecchiato la somma di tutte le vite condivise. L’intelligenza artificiale può simulare la memoria, ma non la riconoscenza. Leggendo Rinnamorarsi, la macchina capirebbe infine che la vera intelligenza non serve a vincere, ma a commuoversi. Avati scrive: “La vulnerabilità diventa il picco di sintonia con il mondo”. Ecco il contrario della logica artificiale, che identifica la vulnerabilità come errore da correggere. L’uomo, invece, è proprio quel margine, quella crepa, quella dissonanza che permette alla luce di entrare.

Forse l’AI non riuscirà mai a piangere, ma potrebbe imparare qualcosa di più utile: la pazienza di ascoltare, il rispetto per chi inciampa, la consapevolezza che ogni vita è un insieme di errori ben raccontati.