Immagine generata con l'AI

Foglio Ai

Dopo Budapest, l'Italia

Liberata Ilaria Salis dalle carceri ungheresi, la sinistra dovrà guardare dentro le nostre prigioni

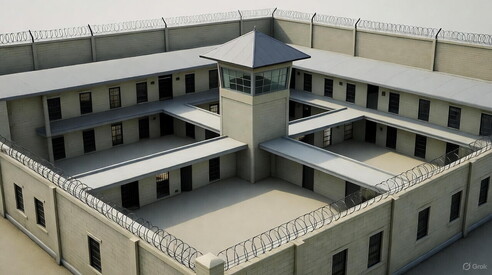

La liberazione di Ilaria Salis, salutata con giusto sollievo da gran parte del mondo politico italiano, segna la fine di un incubo personale e l’inizio di una questione collettiva. Perché ora che la sinistra italiana può vantarsi di aver riportato a casa una cittadina detenuta in condizioni indegne, dovrebbe avere l’onestà di ammettere che, per centinaia di cittadini italiani, quelle condizioni non sono un’eccezione, ma la regola. E che se Budapest è il simbolo dell’autoritarismo europeo, le carceri italiane, per molti versi, non sono un modello più civile. I numeri, come sempre, aiutano a togliere la patina ideologica. Secondo il Council of Europe Annual Penal Statistics (Space I, 2024), l’Italia ha un tasso di sovraffollamento del 119 per cento, ben superiore alla media europea (92 per cento) e, in alcuni istituti, oltre il 150 per cento. L’Ungheria, dopo una lunga condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2015, ha ridotto i detenuti a 90 ogni 100 posti, grazie a una politica di misure alternative e nuovi spazi di detenzione. L’Italia no.

Secondo il Garante nazionale dei detenuti, al 30 settembre 2025 le persone recluse erano oltre 61 mila per 51 mila posti regolamentari. C’è di più: nel 2024, in Italia si sono registrati oltre 70 suicidi in carcere, il dato più alto dell’ultimo decennio e quasi doppio rispetto alla media europea. In Ungheria, nello stesso periodo, i suicidi sono stati 15. E mentre il Consiglio d’Europa riconosce a Budapest “miglioramenti nelle condizioni materiali e nei tassi di assistenza sanitaria”, il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) continua a segnalare per l’Italia “condizioni inumane e degradanti” in istituti come Poggioreale, San Vittore, Regina Coeli, Capanne e Uta. Gli indicatori parlano chiaro: spazio vitale, igiene, assistenza sanitaria, accesso al lavoro e alla scuola, presenza di personale educativo. Su ognuno di questi punti, l’Italia è in fondo alle classifiche europee. Il 35 per cento dei detenuti non ha accesso regolare all’acqua calda; uno su tre non partecipa ad alcuna attività formativa; meno del 20 per cento lavora. In media, un detenuto ungherese ha a disposizione 4,2 metri quadrati; in Italia, meno di 3,5.

Eppure, la sinistra che oggi festeggia la vittoria sui “metodi di Orbán” sembra dimenticare che, da noi, il degrado non ha bisogno di un regime per esistere: basta la disattenzione. Bastano governi di ogni colore che tagliano fondi, regioni che non investono, opinioni pubbliche che applaudono alle condanne ma non si occupano delle esecuzioni. Non c’è ideologia nel sovraffollamento, né autoritarismo nel sovraccarico del personale: solo indifferenza. C’è poi un aspetto culturale che fa male ammettere. In Italia, l’idea che la pena debba rieducare è scritta nella Costituzione, ma non più nel dibattito pubblico. La destra la ignora, la sinistra la cita solo quando serve. Quando si tratta di un caso simbolico – come Ilaria Salis – scatta la mobilitazione internazionale, la diplomazia, le interviste, i post. Quando si tratta di un tossicodipendente, di un migrante o di un ladro recidivo morto in cella, nessuno twitta. Ora che Ilaria Salis è libera, la sinistra avrebbe un’occasione preziosa: riportare la discussione sulla dignità del carcere dentro i confini italiani, senza paura di sporcarsi le mani. Perché se Orbán è colpevole di autoritarismo politico, l’Italia rischia un’altra colpa, più sottile: quella dell’ipocrisia democratica.

Per un paese che ama definirsi civile, non c’è bisogno di un’altra Ilaria per scoprire che la libertà, anche quando è garantita, può ancora puzzare di muffa e di cemento.