Il Foglio AI

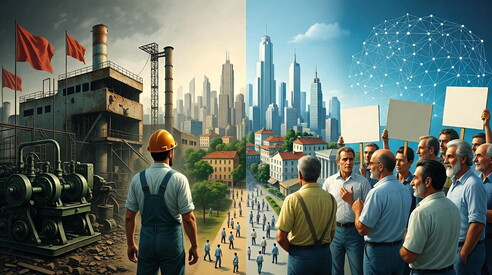

La transizione giusta parte dalle persone

Al Gazometro di Roma, l’incontro promosso da Eni riunisce accademici, imprese e associazioni per andare oltre il linguaggio aziendale della sostenibilità. Dalla fiducia nelle comunità alla riscrittura delle filiere, dalle competenze ai diritti: la transizione energetica si misura sul terreno sociale, non solo nei bilanci e nei megawatt

C’è un rischio, quando si parla di transizione, di ridurla a un lessico aziendale, un vocabolario fatto di acronimi e di piani strategici che finiscono per parlare più alle slide che alle persone. L’incontro organizzato da Eni al Gazometro di Roma ha provato a sfuggire a questa trappola: non un’autocelebrazione, ma un confronto tra accademici, imprese, associazioni, manager e realtà del territorio, con un obiettivo dichiarato e non scontato – capire davvero come perseguire una transizione “giusta”.

Francesca Ciardiello, che in Eni guida la sostenibilità, ha ricordato che la transizione non è solo decarbonizzazione o tecnologia, ma fiducia. Fiducia nelle comunità, nei partner, nei cittadini che devono poterne cogliere le opportunità oltre che subirne i costi. Senza questo patto sociale, i bilanci di sostenibilità rischiano di restare letteratura.

Il professor Sandro Trento, economista, ha spostato il discorso sul terreno industriale. Non basta, ha detto, aggiungere un ufficio ESG o un responsabile di sostenibilità. Serve una riscrittura profonda delle relazioni lungo tutta la filiera: dai fornitori ai clienti, dai territori agli stakeholder. È una rivoluzione industriale che obbliga le imprese italiane a pensarsi diversamente, a lungo termine, a rischio di restare indietro.

Oreste Pollicino, giurista, ha usato una parola insolita in questi contesti: “costellazione”. Non un singolo centro che decide e impone, ma un insieme di attori che collaborano – università, istituzioni, imprese, società civile. La transizione, in questa immagine, non può funzionare se pensata come un atto calato dall’alto. Le norme da sole, senza comprensione e adesione, non bastano.

Poi ci sono le persone, spesso l’anello trascurato. Andrea Belli di Acea ha portato un lavoro concreto: una mappatura di mille competenze legate alle due grandi trasformazioni che viviamo, quella digitale e quella ecologica. L’idea è creare un linguaggio comune per orientare upskilling e reskilling, per far capire che la transizione riguarda la quotidianità di chi lavora. È un promemoria utile: dietro le tecnologie ci sono persone da accompagnare, non pedine da sostituire.

Sul terreno, la transizione prende forme particolari. A Ravenna, ad esempio, l’associazione Linea Rosa da trent’anni aiuta le donne a uscire dalla violenza. La presidente Alessandra Bagnara ha ricordato come la collaborazione con Eni abbia avuto un punto preciso: garantire indipendenza economica, servizi per i figli, possibilità di lavoro. Senza emancipazione economica non c’è vera libertà. Anche questo è transizione: non solo energia, ma tessuto sociale.

Il filo che ha legato gli interventi non è stato un discorso unitario, ma una costellazione appunto. Competenze, innovazione e partnership – pilastri evocati più volte – non sono slogan se si capisce che dietro ci sono storie di imprese che cambiano rotta, università che si attrezzano, associazioni che trasformano la solidarietà in emancipazione.

Si potrebbe liquidare tutto come un evento aziendale ben confezionato. Ma ascoltando le voci diverse che si sono alternate, resta l’idea che la giustizia della transizione non si misuri solo con i target di riduzione delle emissioni o con i megawatt prodotti da fonti rinnovabili. Si misura con la capacità di identificare soluzioni che massimizzano le opportunità anche per gli stakeholder: territori, lavoratori, aziende della filiera. La sfida non è raccontare un futuro sostenibile, ma costruirlo con i mattoni di chi oggi fatica, studia, lavora.