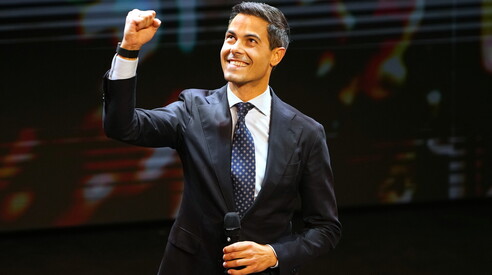

Stephen Miran, consigliere economico di Trump, durante un’intervista alla Casa Bianca: ha evocato il rischio di un default parziale degli Stati Uniti (foto Ap)

Magazine

La roulette russa di Donald Trump

Lo spettro di un’insolvenza del debito si aggira per l’America. E le cure ipotizzate sono peggiori del male

Lasciamo in un angolo i dazi che ci hanno angosciato per mesi e ci tormenteranno per anni, saltiamo a pie’ pari l’inflazione e persino l’intelligenza artificiale. Lo spettro che s’aggira per il mondo è un altro e lo ha evocato nel novembre scorso, in una seduta a Mar-a-Lago, lo stregone Stephen Miran, consigliere economico di Donald Trump. Di che si tratta? Allacciate le cinture, perché parliamo né più né meno di una dichiarazione di insolvenza del debito americano. Addirittura. Sarebbe un default parziale, potrebbe riguardare solo una parte dei titoli detenuti da banche e da governi stranieri (circa un terzo di quelli emessi dal Tesoro), ma sufficiente comunque a provocare uno sconquasso peggiore di quelli del 2008 e del 1929 perché gli Stati Uniti non sarebbero più affidabili. Se poi tra i governi presi di mira ci fosse la Cina che, pur avendo venduto molti dollari, possiede ancora un migliaio di miliardi in buoni del Tesoro, finiremmo sul ciglio del burrone. Lo avevano chiamato “l’accordo di Mar-a-Lago” ed è rimasto un’ipotesi teorica. Nel frattempo, Miran è entrato tra i sette governatori centrali del Federal Reserve System, sono cominciate le vendite sul mercato del reddito fisso e i tassi d’interesse pagati sui buoni del Tesoro a lungo termine sono saliti a livelli vicini a quelli della pandemia, circa il 5 per cento annuo.

L’economia americana è un labirinto nel quale è difficile entrare, ma dal quale è quasi impossibile uscire; nessun filo di Arianna ci può salvare dal Minotauro che ruggisce nel recinto centrale, chiamato debito. Quello del governo, pari a 36 mila miliardi di dollari (26 mila nelle mani di risparmiatori privati, il resto è intragovernativo), arriva ormai ben oltre il prodotto nazionale lordo annuo; solo per pagare gli interessi occorre impegnare il 14 per cento di tutta la spesa pubblica. Tra mutui e carte di credito le famiglie hanno sulle spalle circa 18 mila miliardi, le imprese sono in rosso per 7 mila 800 miliardi di dollari. Ma il debito americano è sicuro, garantito dal dollaro e dalle bombe atomiche, si sente dire; gli Stati Uniti non falliscono e sono pronti a onorare i prestiti che arrivano dal resto del mondo, pari a oltre settemila miliardi. Eppure hanno già fatto default, per esempio nel 1933: alla casa Bianca c’era Franklin Delano Roosevelt che portò il cambio con l’oro da 20 a 35 dollari per oncia (la Corte suprema decretò che equivaleva a una insolvenza). Poi nel 1971 fu Richard Nixon a spezzare ogni legame con l’oro, svalutando il dollaro e poi lasciandolo fluttuare liberamente. Di nuovo gli Usa spalmavano il proprio debito sul resto del mondo a un valore inferiore a quello con il quale era stato emesso.

E’ uno scenario estremo, certo, ma quella montagna alla quale tutti correvano per essere benedetti non è più sacra, ha scritto Kenneth Rogoff su Foreign Affairs, in un lungo articolo sormontato da un titolo che fa rabbrividire: “Il collasso dell’America è in arrivo”. Influente economista e maestro di scacchi, ha pubblicato anni fa una vera e propria storia dei debiti e dei fallimenti delle nazioni dall’800 a oggi. Secondo lui quando supera il 90 per cento del pil, il debito pubblico alimenta la recessione. E’ troppo pessimista? Allora addentriamoci nel labirinto sperando di sfuggire al mitologico mostro.

Se guardiamo agli indicatori della salute, gli Stati Uniti non stanno poi così male. Joe Biden li ha lasciati con una buona crescita (2,8 per cento), sta rallentando al 2 per cento e, con l’impatto dei dazi, potrebbe chiudere all’1,3 per cento secondo le ultime stime dell’Economist. L’inflazione resta in agguato, ma è in discesa (2,5 per cento a luglio) con una disoccupazione molto bassa (4,2 per cento) anche se i nuovi posti di lavoro si riducono. Le due palle al piede sono i deficit gemelli, cioè il disavanzo federale (attorno al 6 per cento del pil) e la bilancia dei pagamenti (-3,9 per cento, come effetto combinato di merci, servizi e transazioni finanziarie). I tassi d’interesse attorno al 4,3 per cento sono troppo alti, dice Trump che se la prende con quel “mulo” di Jay Powell, il capo della Banca centrale, però la Fed regola solo il costo del denaro a breve termine, quello a medio-lungo dipende dal mercato e il suo punto di riferimento è il rendimento dei titoli di stato con scadenza almeno decennale. Forse The Donald non lo sa, i suoi consiglieri sì, ma fingono per accontentarlo. Se paragoniamo questi dati a quelli dell’Unione europea vediamo che c’è un divario di crescita (solo 1,4 per cento nella Ue) che determina una disoccupazione peggiore (6,2 per cento), però vanno meglio i prezzi al consumo ormai sotto il 2 per cento, la bilancia estera è in attivo (3 per cento del pil) e il bilancio è in deficit per 3,3 per cento in media. Insomma non c’è da strapparsi le vesti in nessuna delle due sponde dell’Atlantico.

Un sommario bilancio del trentennio di libertà (economica, personale, politica) chiamata globalizzazione, mostra che gli Stati Uniti non sono stati affatto penalizzati: ancor oggi rappresentano un quarto della economia mondiale. Semmai è l’Europa ad aver sofferto. La Cina non ha eroso il terreno dell’America, ma quello del Vecchio continente. Prendiamo il reddito pro capite: nel 1990 in Cina era appena il 3,5 per cento di quello americano, ora è arrivato al 30 per cento, a scapito del Giappone, della Germania, della Francia e più di tutti dell’Italia (era quasi pari trent’anni fa, adesso è meno del 70 per cento rispetto agli Usa). Di che si lagnano i MAGA? L’America è ancora First, ma non è più l’unica al comando. E’ qui il problema. Non soltanto. L’economia a stelle e strisce è divisa in due: la vecchia industria (acciaio, automobili, chimica, tessile ecc.) arranca e sputacchia, la nuova (Big Data e Big Money, la rivoluzione digitale e quella finanziaria) corre, anche se emergono i primi problemi. I social media hanno saturato il mercato e lo stesso è successo con gli smartphone, persino l’intelligenza artificiale sta sollevando molti, troppi problemi, dall’immenso consumo di risorse naturali ai primi licenziamenti. Meta ha cominciato a non assumere più, mentre Microsoft sta pensando di razionalizzare OpenAI (un verbo che si può anche tradurre con dimagrire). Il Nasdaq, l’indice dei titoli tecnologici, che aveva corso a perdifiato, rallenta, secondo alcuni la bolla comincia a sgonfiarsi e si moltiplicano i dubbi sulla stessa efficacia dell’AI. Fioccano analisi critiche come quella uscita dai laboratori della Apple secondo la quale più sofisticata diventa, più l’intelligenza artificiale cade in errori e strafalcioni che rendono inutile e dannoso usarla. L’istituto di ricerca METR (Model Evaluation and Threat Research) dell’Università di Berkeley ha analizzato l’incremento di produttività tra i programmatori di computer che utilizzano i sistemi AI. L’esito non è stato affatto quello atteso. “Anzi, ci ha molto sorpreso”, osserva Beth Barnes, la responsabile del progetto di ricerca: “Gli sviluppatori pensavano di essere il 20 per cento più veloci, ma nei fatti erano il 19 per cento più lenti quando avevano accesso all’intelligenza artificiale”. Secondo un sondaggio condotto dall’Ibm tra duemila capi azienda, 3 su 4 dei loro progetti non sono riusciti a generare un ritorno sull’investimento. Non di crisi si tratta, ma di un cambio di fase in un settore che si sta ormai avvicinando alla sua maturità.

Il malessere cavalcato dai Maga non è tutta fuffa né solo propaganda. Dietro i sobbalzi della congiuntura ci sono le tendenze a lungo termine che hanno indotto Larry Summers a parlare per la prima volta nel 2013 di una “stagnazione secolare”: l’invecchiamento della popolazione e il calo demografico nelle economie avanzate; l’eccesso di risparmio rispetto agli investimenti; l’aumento della diseguaglianza; un paradigma tecnologico controproducente. Alla critica secondo la quale la sua teoria non tiene conto della spinta derivata dall’innovazione, Summers risponde che investire cifre ingenti troppo presto in nuove tecnologie significa ritrovarsi dopo poco tempo con macchinari oramai obsoleti caratterizzati da una bassa redditività. Lo vediamo proprio con l’intelligenza artificiale: quella di un anno fa sembra una vecchia bacucca, praticamente inservibile, ce ne vuole continuamente una nuova e costosa, che consuma sempre più energia e sempre più acqua per raffreddare i giganteschi data center (parliamo di milioni di litri). Nonostante quel che appare, l’impatto delle nuove tecnologie sulla crescita economica è inferiore rispetto agli anni ‘80, quelli dei personal computer e di internet per capirci. Le innovazioni nei campi dell’informazione e delle comunicazioni producono conseguenze contraddittorie, per esempio hanno abbassato il livello di investimenti rispetto alle precedenti fasi di sviluppo tecnico-scientifico (per avviare una start-up sono necessari investimenti decisamente inferiori rispetto a quelli che erano richiesti per precedenti forme di tecnologie). Così, secondo Summers, vediamo nello stesso tempo un boom tecnologico, un calo della produttività e un ristagno economico di lungo periodo.

Potremmo aggiungere che la “militarizzazione dell’economia”, come la chiama il saggio di Henry Farrell e Abraham Newman uscito nel 2023 (“Undergound Empire: How America Weaponized the World”), non è in grado di fare da locomotiva; al contrario, nel suo insieme ha una ricaduta negativa. Se tra queste armi mettiamo i dazi, possiamo concludere che i due economisti hanno ragione. Va aggiunto che la militarizzazione americana ha trovato un limite in quella cinese. Il segretario di stato Marco Rubio ha ammesso chiaramente la superiorità di Pechino, tanto che Trump ha alzato bandiera bianca: batterie, terre rare e tutto quel che serve alle nuove tecnologie a stelle e strisce verranno fornite dalla Cina. “L’Amministrazione americana riconosce che gli Stati Uniti non sono in grado di sfruttare le vulnerabilità degli altri paesi, perché sono essi stessi profondamente vulnerabili”, scrivono Farrell e Newman. Ma la vulnerabilità principale non è tecnologica.

Il gran capo della JP Morgan, Jamie Dimon, ha parlato di un crac nel mercato dei titoli a reddito fisso tale da innescare una nuova crisi. Gli Stati Uniti non possono più rastrellare capitali come un tempo nel resto del mondo per finanziare l’incapacità di sostenersi con il risparmio domestico. Sono vissuti al di sopra delle loro possibilità grazie alla forza del sistema militar-industriale, oggi sempre più sfidato da nuove potenze. Chi ha ancora sale in zucca nell’Amministrazione Trump se ne rende conto, ma le cure ipotizzate per affrontare la sfida del debito sono peggiori del male. Scartata l’austerità (ma fino a quando?), c’è la svalutazione del dollaro e l’inflazione, ma la riduzione dei tassi di interesse al di sotto dei livelli di mercato finisce per alimentare “debito cattivo” per usare l’icastica definizione di Mario Draghi. Mettere le mani del governo sulla Banca centrale rende ancor meno affidabile il sistema. L’indipendenza della Riserva Federale non è scritta nella Costituzione (allora non c’era nemmeno una banca centrale), ma è stata via via sancita dalle varie riforme della Fed. La Corte suprema tra l’altro ha decretato che il presidente non può licenziare il banchiere centrale e nemmeno uno dei governatori senza giusta causa. Trump vuol cacciare Lisa Cook perché ex consigliera di Obama (l’accusa di aver chiesto mutui di favore sembra infondata) e Powell che ha nominato nel primo mandato, perché non gli ubbidisce. Con il consenso del Congresso il Tesoro potrebbe dettare alla Fed il tasso d’interesse a breve, ma se esso cozza con quello di mercato si va dritti dritti verso una crisi finanziaria. Un altro espediente è la “repressione finanziaria” spingendo banche, assicurazioni, fondi pensione a comprare debito pubblico. E’ il modello italiano, fino al divorzio tra Tesoro e Banca d’Italia negli anni 80, che non piace alla Lega e a gran parte del governo Meloni. Il risultato è che il risparmio convogliato per finanziare il governo spiazza gli investimenti e deprime la crescita. Oggi c’è anche una scappatoia tecnologica: usare le criptovalute. Non tanto il bitcoin che viaggia su un binario parallelo, ma le stable coin ancorate al dollaro che potrebbero usare un mix di debito pubblico e depositi bancari garantiti tali da poter ripagare chi detiene la moneta virtuale. Teoricamente è possibile dare in questo modo una certa stabilità ai titoli di stato, ma richiede l’uso di una ingente quantità di buoni del Tesoro. La Banca centrale può anche creare la propria valuta digitale come sta facendo la Bce, tuttavia è dubbio che possa competere con la moneta privata.

Default, austerità, inflazione, repressione finanziaria (con o senza criptovalute) sono i quattro cavalieri dell’apocalisse debitoria. L’Amministrazione Trump scommette che non avverrà nessuna catastrofe perché l’economia crescerà più di quel che sostengono gli uccelli del malaugurio, mentre i dazi faranno entrare tanti bei dollaroni nelle casse del Tesoro e addirittura ridurranno l’inflazione (così giura Stephen Miran) oltre a finanziare il taglio delle imposte per il ceto medio e non solo per i ricchi. Ci sarà un periodo di transizione, anche difficile, ma i fuochi d’artificio mediatici di Trump serviranno a confondere le idee e mascherare la realtà.

"E’ impossibile predire quando la montagna del debito erutterà”, scrive Rogoff e non si può capire in anticipo come i quattro cavalieri si comporteranno. La roulette dell’economia americana fa girare la pallina troppo rapidamente per vedere dove si fermerà, se e quando si fermerà. “Sappiamo dalla storia cosa accade quando la banca centrale diventa strumento del governo – ha scritto in un editoriale il Wall Street Journal – lo abbiamo visto dalla Turchia all’Argentina”. E non solo: “Richard Nixon ha costretto l’allora governatore Arthur Burns a tenere una politica monetaria facile, ne è risultata la grande inflazione gli anni 70”. Burns si piegò per favorire la rielezione di Nixon nel 1972, Trump guarda alle elezioni di medio termine nel novembre del prossimo anno; Powell finora non si è arreso e non sarà confermato. Ma se il presidente riesce a conquistare la Fed, conclude il Wall Street Journal, lui e i repubblicani la pagheranno cara. E con loro anche tutti noi. Si annuncia, insomma, un anno in cui la roulette americana si trasformerà in un ottovolante.