FOTO Google Creative Commons

rapporti alla mano/30

Lo stato e gli statali

Quanti sono, come sono cambiati e come sono distribuiti gli addetti agli organismi pubblici in Italia. Una rilevazione non facile: tante le carenze nei dati raccolti dall’Istat e dalla Ragioneria generale

Ci si chiede spesso che cosa sia lo Stato. I giuristi rispondono che è la somma di un territorio, di una popolazione e di una entità sovrana, la persona dello Stato. Gli scienziati sociali che esaminano più direttamente la realtà, dicono che lo Stato è il corpo dei suoi addetti, quelli che vengono chiamati i dipendenti pubblici. Allora è importante, per sapere quale peso abbia lo Stato in Italia, chiedersi quanti siano gli addetti agli organismi pubblici, come sono cambiati e come sono distribuiti.

Consistenza degli addetti alle pubbliche amministrazioni

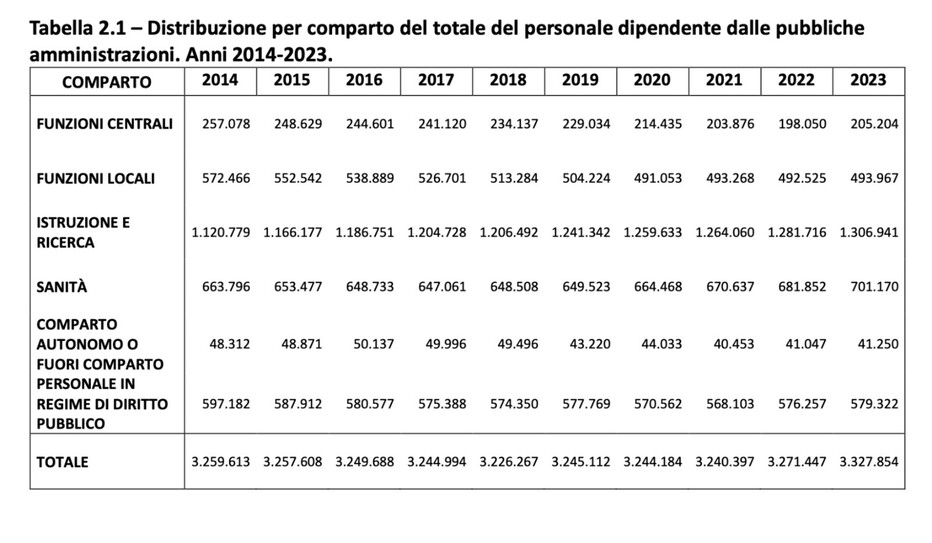

Con quasi 3 milioni e 300 mila addetti nel 2023 (per l’esattezza, 3.327.854), i poteri pubblici sono la più grande impresa del paese e il maggiore datore di lavoro. Va però subito detto che questo dato – il più recente, ma vecchio di due anni – è fortemente sottostimato, perché non include tutta la galassia pubblica, molto ampia, la cui parte più consistente è costituita dalle cosiddette società partecipate, che sono quasi 11 mila, hanno quasi 17 mila amministratori e circa 840.000 addetti.

Il secondo elemento importante da segnalare è che tra gli addetti delle pubbliche amministrazioni sono più le donne che gli uomini.

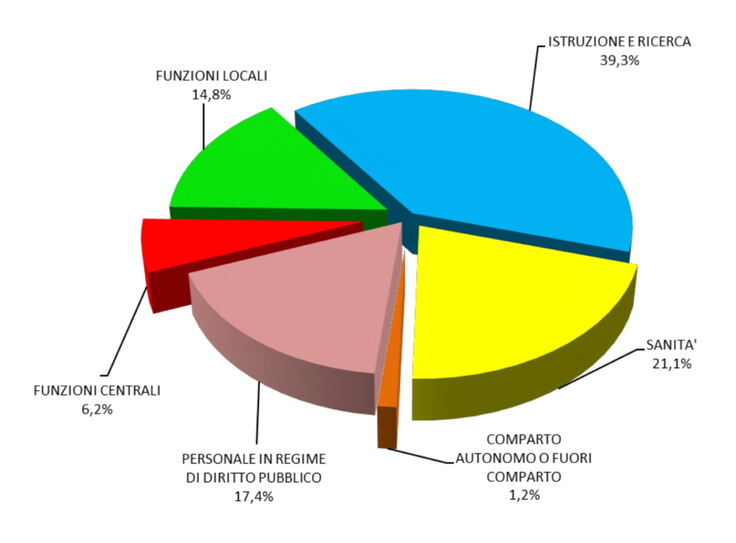

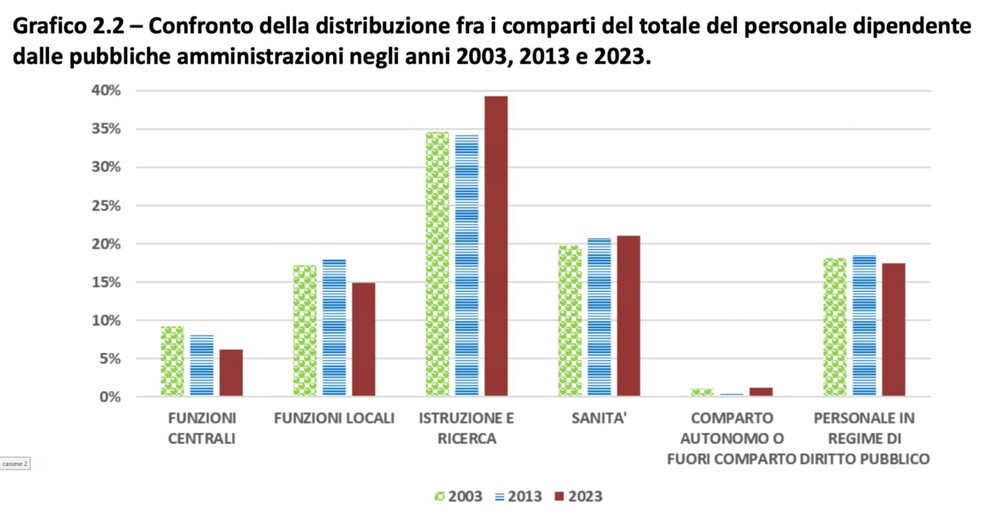

Il terzo elemento importante è costituito dal fatto che i settori della scuola e della sanità pubblica costituiscono più del 60 per cento per numero di addetti.

Infine, è interessante notare che solo in apparenza la periferia avrebbe, per dimensioni, superato il centro. Infatti, da un lato le strutture dei poteri pubblici sono ormai a rete, orizzontali, come è evidente esaminando l’organizzazione della sanità, della scuola e della statistica; dall’altro, le statistiche disponibili, presentando i dati in modo disomogeneo, non permettono di valutare il peso rispettivo del centro e della periferia.

Evoluzione dal 2003 al 2023

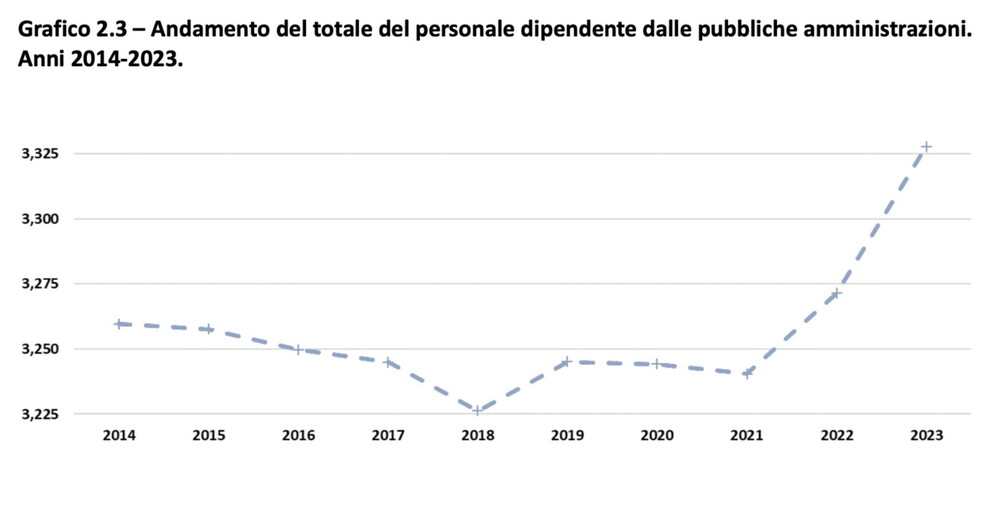

Nel Conto annuale, pubblicato ogni anno dalla Ragioneria generale dello Stato, l’ultimo dei quali è quello relativo al 2023, si legge che “rispetto al 2022 la forza lavoro impiegata nelle amministrazioni pubbliche nel 2023 è aumentata di 56.407 unità (+1,7 per cento), il maggior incremento annuale dell’ultimo decennio” e che “gli effetti delle limitazioni sulle assunzioni sono evidenti nella prima metà del grafico in cui gli addetti si riducono fino al 2018, con fasi più o meno accelerate. Con il venir meno delle limitazioni alle assunzioni la tendenza si inverte e si manifesta nel 2019 un consistente recupero che si arresta nei due anni successivi, quando l’epidemia da Covid-19 ha fortemente rallentato le procedure di reclutamento delle amministrazioni”.

Se, però, il numero degli addetti alle pubbliche amministrazioni è andato diminuendo per qualche tempo, negli ultimi anni si registrano incrementi crescenti, circa il 2 per cento tra il 2022 e il 2023, una percentuale che raddoppia – se si considerano i concorsi successivi e le relative assunzioni – nel passaggio dal 2023 al 2024.

L’anomalia della scuola

Nel Conto annuale 2023 si legge che “il comparto dell’istruzione e ricerca arriva nel 2023 al suo massimo; quasi 4 dipendenti pubblici su 10 appartengono a questo comparto, dove tutte le dinamiche sono imposte dal settore della scuola, che copre il comparto quasi per intero. L’andamento rappresentato nel grafico è opposto a quello della popolazione studentesca, le cui variazioni [in diminuzione] sono state nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di studenti”.

La rilevazione della Ragioneria generale dello Stato e l’affidabilità dei dati

Purtroppo, i dati contenuti nel conto annuale non sono interamente affidabili perché sono elaborati su quelli comunicati dagli enti interessati. Da un lato, infatti, vi sono enti inadempienti; dall’altro, vi sono amministrazioni che non forniscono tutti i dati richiesti. La raccolta dei dati è singolare perché l’apparato delle ragionerie costituisce la rete più complessa dell’amministrazione pubblica, unisce i terminali centrali e periferici e potrebbe essa stessa fornire i dati necessari.

La rilevazione della Ragioneria generale dello Stato, il principale corpo dello Stato italiano, fornisce la base su cui si fondano i documenti fondamentali della finanza pubblica, il lavoro del Parlamento e quello della Corte dei conti, il lavoro dell’Aran, che gestisce i contratti pubblici, le statistiche dell’Istituto nazionale di statistica, nonché i due principali ministeri che si valgono dei dati pubblici, quello dell’Interno e quello della Salute.

Tuttavia, la rilevazione presenta alcuni inconvenienti, il primo dei quali è costituito dal già segnalato ritardo con il quale arriva: è singolare che i dati aggiornati al 2023 siano pronti alla metà del 2025, tanto più che i dati raccolti sono tutti in possesso delle Ragionerie centrali e periferiche, che fanno capo alla Ragioneria generale dello Stato. E’ motivo di meraviglia, fuori d’Italia, la circostanza che lo Stato italiano disponga dei dati sui propri occupati con quasi due anni di ritardo. A questo è da aggiungere la circostanza che il sito nel quale vengono pubblicati è inutilmente complicato.

Le carenze

I dati raccolti presentano inoltre numerose carenze. In primo luogo, dati di questo tipo dovrebbero essere sempre posti in relazione alla popolazione, per poter capire in quale rapporto gli andamenti degli occupati nel settore pubblico siano con gli andamenti della popolazione che il settore pubblico serve.

In secondo luogo, le statistiche presentano dati incompleti perché la gestione del pubblico impiego avrebbe bisogno di ulteriori importanti dati, come quello relativo alla formazione del personale reclutato e quello relativo alla provenienza territoriale, specialmente se si tiene conto del noto fenomeno della meridionalizzazione del pubblico impiego.

Queste carenze sono il segnale che il Sistema statistico nazionale, così com’era disegnato dalla legge che lo creava, non funziona, e che l’Istat non opera come “cervello” del sistema.

Una immagine sfocata dello Stato

Dopo aver letto il Conto annuale, sappiamo ben poco dello Stato. Ne conosciamo le dimensioni. Ma non sappiamo se e dove gli addetti all’organismo pubblico sono troppi, dove troppo pochi. Non sappiamo se sono distribuiti sul territorio in modo razionale. Non sappiamo in quale misura gli addetti siano “rappresentativi” delle varie parti del paese, nel senso che queste ultime concorrono in maniera proporzionata al funzionamento dello Stato.

Povertà della statistica ufficiale

L’Italia ha un istituto di statistica da un secolo. Ancora prima la statistica ufficiale italiana è stata tra le più gloriose nel mondo. La parola statistica viene da Stato e l’insegnamento della statistica era una volta tenuto nelle facoltà di Giurisprudenza. Nonostante questa lunga storia, nonostante il grande sviluppo che le scienze statistiche hanno avuto in Italia, nonostante, infine, la stretta relazione della statistica con lo Stato, la statistica ufficiale italiana fornisce ben pochi dati proprio sullo Stato.

Se si consulta l’Annuario statistico dell’Istat, vi si possono trovare dati sulla giustizia, sull’istruzione, sulle elezioni e sulla finanza pubblica. Nel capitolo relativo alle istituzioni vi sono dati sulla formazione dei dipendenti, sulla digitalizzazione, sulle banche dati e sugli istituti non profit. Poi vi è una grandissima quantità di altri dati, persino sulle persone con più di 14 anni che utilizzano i mezzi di trasporto. Ma chi studi quell’Annuario non conosce neppure i tratti essenziali dello Stato italiano, dal numero delle leggi alla geografia della galassia pubblica, alle dimensioni, al costo, ai flussi di addetti e ai mezzi. Insomma, la statistica, la scienza dello Stato, non ci aiuta a capire lo Stato. In altri Paesi, ad esempio in Inghilterra, si pubblicano anche appositi volumi sulla statistica applicata alla pubblica amministrazione. Nulla in Italia.