Foto: Ansa.

Il Modello

Il capitalismo di Musk e Bezos riporta gli Usa all'Ottocento

Negli ultimi due decenni gli azionisti pesano sempre meno in America. Il ruolo dei fondatori ora è centrale. Il modello americano che ricorda Rockefeller e Ford

Per gran parte del Novecento l’impresa americana è stata il regno dei manager professionisti. Era il managerial capitalism: i fondatori restavano sullo sfondo, mentre il potere effettivo era esercitato da burocrazie aziendali e consigli di amministrazione. Negli anni Ottanta e Novanta, con la globalizzazione e l’ascesa della finanza, quel modello si è trasformato nello shareholder capitalism: massimizzazione del valore per gli azionisti, attivismo dei fondi, pressioni continue sul breve periodo.

Negli ultimi due decenni stiamo però assistendo a una nuova mutazione. Il numero delle imprese quotate negli Stati Uniti è drasticamente calato: dalle oltre 8 mila degli anni Novanta si è scesi a meno di 4 mila oggi. Molte società hanno scelto il delisting, altre restano private più a lungo, grazie alla disponibilità di capitali nei mercati del private equity e del venture capital.

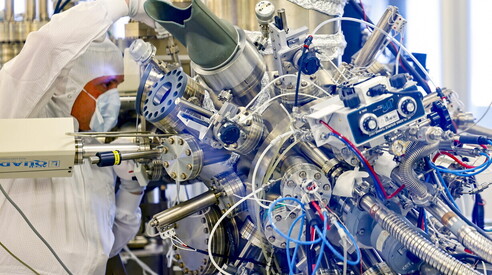

Anche l’attivismo degli azionisti, un tempo temuto dai manager, appare meno incisivo. Questo vuoto è stato riempito da un ritorno del fondatore come figura centrale. E’ il cosiddetto founder capitalism: un modello in cui il fondatore non solo dà origine all’impresa, ma ne mantiene il controllo anche quando diventa un colosso globale. Lo strumento tipico sono le dual-class shares, che attribuiscono ai fondatori poteri di voto sproporzionati rispetto alla quota di capitale. Mark Zuckerberg continua a dominare Meta con una quota minoritaria. Larry Page e Sergey Brin conservano un’influenza decisiva su Google. Elon Musk governa Tesla e SpaceX con un’autorità che travalica i confini dell’impresa.

Da un lato, questo modello ricorda i primordi del capitalismo americano, quando gli industriali di inizio Novecento – da Henry Ford a John Davison Rockefeller – tenevano saldamente in mano le loro aziende. Dall’altro, è reso possibile da un contesto normativo e finanziario che consente alle società di crescere a dismisura senza rinunciare al controllo fondatore.

I vantaggi sono chiari: maggiore coerenza strategica, libertà di investire nel lungo periodo, capacità di innovazione radicale. Amazon non sarebbe sopravvissuta senza la testardaggine di Jeff Bezos, e Apple non avrebbe inventato l’iPhone senza il ritorno di Steve Jobs. Ma i rischi sono altrettanto evidenti: il potere enorme di pochi individui trasforma le corporation in monarchie personali. Le decisioni possono riflettere l’umore del leader più che un calcolo razionale. Musk, con le sue mosse e dichiarazioni, condiziona non solo i mercati ma anche la geopolitica, come nel caso di Starlink in Ucraina.

Il founder capitalism non è solo un fenomeno economico, ma un mutamento politico. La riduzione delle public company e la marginalizzazione degli azionisti segnalano una trasformazione profonda del capitalismo americano. Innovativo, dinamico, ma anche oligarchico e fragile, questo modello mette in discussione i tradizionali equilibri tra proprietà, controllo e responsabilità. Ci obbliga a chiederci se il capitalismo del XXI secolo stia tornando, in forme nuove, a una dimensione personalistica che pensavamo appartenere al passato.

lottizzazione e lauree