LaPresse

L'analisi

Il lato oscuro dei dazi

Sul piano commerciale la svolta protezionista di Trump ha avuto effetti meno gravi del previsto. Preoccupano invece l’uso delle tariffe come armi improprie e il ritorno dello stato imprenditore. Un bilancio a sei mesi dal Liberation Day

Esattamente sei mesi fa, il 2 aprile, Donald Trump annunciava il Liberation Day: il giorno in cui gli Stati Uniti avrebbero ripreso il pieno controllo della politica commerciale, scrollandosi di dosso i vincoli e gli accordi internazionali che loro stessi avevano contribuito a creare. “Per decenni – disse Trump presentando i suoi dazi “reciproci” – il nostro paese è stato saccheggiato, depredato, violentato e derubato da nazioni vicine e lontane, sia amiche che nemiche”. Quel giorno “sarà per sempre ricordato come quello in cui l’industria americana è rinata, l’America ha reclamato il suo destino e abbiamo cominciato a rendere l’America nuovamente ricca”. Cosa è rimasto di quella lista di tariffe, che sconvolse il mondo per la sua violenza verbale ed economica? E quali eredità ha lasciato il giorno della liberazione?

Questa svolta protezionista ha causato inevitabili impatti diretti sul commercio internazionale. Ma c’è di più: infatti il protezionismo trumpiano è solo la manifestazione più visibile di un cambiamento profondo nella politica economica americana, che ha determinato pure effetti politici, meno evidenti, ma di più ampio raggio che incidono in profondità sulla struttura dei mercati. I primi sono più manifesti, ma anche più superficiali; i secondi operano sotto traccia e sono assai più pericolosi. Perché riteniamo meno preoccupanti le conseguenze della politica americana sui flussi commerciali? I dati dell’UN Trade and Development per il primo semestre dell’anno parlano chiaro: sebbene i dazi siano arrivati ai livelli più alti dal 1933 – si parla di una media attorno al 16-18 per cento, contro il 2-3 per cento pre Trump – gli scambi globali continuano a crescere. Innanzitutto, perché ci vuole del tempo per riorganizzare le filiere commerciali e poi perché la svolta americana, contrariamente a quanto era accaduto negli anni Trenta dopo lo Smoot-Hawley Act, non ha finora innescato serie rappresaglie sul piano tariffario. Anzi, a fronte della potenziale chiusura del mercato americano, tutti si danno da fare per aprirne di nuovi (per l’Ue potrebbe essere l’occasione per superare le renitenze francesi e approvare il Trattato di libero scambio con il Mercosur oltre che per chiudere rapidamente i negoziati con India, Indonesia e Malesia).

Sebbene i dazi siano arrivati ai livelli più alti dal 1933, gli scambi globali continuano a crescere

Il Liberation Day non ha finora causato lo sconvolgimento che molti si attendevano anche perché non è ancora chiaro quale sarà l’effettivo destino dei dazi introdotti dalla Casa Bianca. Inizialmente, nella conferenza nel Rose garden della Casa Bianca, Trump aveva fornito delle percentuali basate su un’astrusa formula che partiva dagli squilibri commerciali esistenti che, a suo avviso, erano dovuti alle barriere (tariffarie e no) imposte dagli altri paesi nei confronti delle merci americane. Poi, è partita una girandola di comunicati, minacce e negoziati che in taluni casi ha portato a una sorta di accordo (come con il Regno Unito e con l’Unione europea che hanno, rispettivamente, “accettato” un dazio del 10 e del 15 per cento), in altri casi a decisioni unilaterali fondate su svariate (e talora assai singolari motivazioni). Per esempio, Trump ha elevato il dazio sull’India e sul Brasile al 50 per cento per punire, rispettivamente, Nuova Delhi per gli acquisti di petrolio e gas russi, e Brasilia per la condanna all’ex presidente Jair Bolsonaro. Da ultimo, con l’obiettivo di riportare in patria l’industria cinematografica, vi è stato l’annuncio di dazi al 100 per cento sui film girati all’estero! La natura erratica dei dazi imposti e la percepita instabilità dei valori annunciati inducono gli importatori, per il momento, a non variare i propri fornitori e non alzare troppo i prezzi.

Vi è grande incertezza poi sulla legittimità degli ordini esecutivi che hanno imposto i nuovi dazi. Trump, per bypassare il Congresso, ha infatti invocato una normativa del 1977 (l’International Emergency Economic Powers Act) che può essere attivata dal presidente solo in caso di comprovate emergenze economiche. Il che ha dato luogo a un complesso contenzioso che finora, in due gradi di giurisdizione, ha negato l’esistenza dei presupposti per la sua applicazione. Adesso il caso è giunto dinanzi alla Corte Suprema che deciderà con una procedura d’urgenza. I ricorrenti (tra cui Ilya Somin, un giurista che vi partecipa assieme al think tank libertario Cato Institute) si dicono molto fiduciosi sul risultato del giudizio in punto di diritto, anche se molti temono che la Corte Suprema sia ormai schierata politicamente a fianco del presidente. Nel frattempo, gli investitori stranieri stanno alla finestra per capire se effettivamente valga la pena portare stabilimenti industriali negli Usa: costi, tempi e assenza di manodopera qualificata sconsigliano la rilocalizzazione tanto auspicata dall’Amministrazione statunitense.

E così il deficit commerciale americano rimane sostenuto. Gli importatori statunitensi, per il momento, assorbono i maggiori oneri causati dalla normativa: secondo un’analisi di Goldman Sachs, due terzi del costo dei dazi circa restano a carico loro. Il terremoto innescato da Trump – se durerà nel tempo – sarà percepito più in là, quando gli inevitabili rincari (soprattutto nei prodotti costruiti a partire da beni importati) cominceranno a farsi sentire anche sui consumatori (con buona pace degli sforzi di ridurre l’inflazione) e le imprese vedranno ridursi la marginalità e la capacità di investimento. Il Liberation Day ha dunque lasciato finora strascichi meno gravi sul terreno commerciale rispetto alle attese. Ciò che ci preoccupa è piuttosto la mutazione genetica che sta subendo il capitalismo americano e che, in parte, è esplicitata proprio dall’utilizzo strumentale dei dazi per perseguire altri obiettivi di politica economica che nulla hanno a che fare con le importazioni dei prodotti in questione. I dazi vengono infatti utilizzati come armi improprie (il termine in gergo è “weaponization”) per estrarre altri vantaggi: aumentare le vendite di oil & gas, incrementare le forniture di armi, far abrogare (o comunque modificare) la normativa sui mercati digitali, ecc. In altri termini, l’accesso al mercato americano (uno dei più ricchi e ambiti al mondo) è condizionato all’adozione da parte dei paesi esportatori di misure economiche gradite all’Amministrazione.

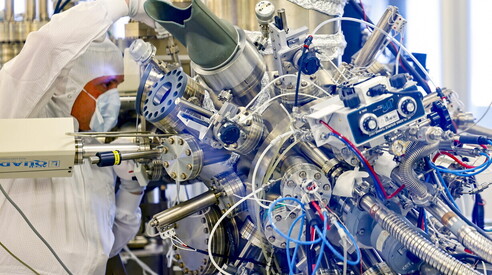

Questa nuova partita viene giocata in prima persona dal governo statunitense che interviene a gamba tesa in tutte le guerre economiche in corso, assai più pericolose e virulente delle questioni tariffarie. Pensiamo alle battaglie per le materie rare, per l’accesso ai dati, contro la regolamentazione digitale, per l’intelligenza artificiale, per i microchip più avanzati. In quest’ultimo settore, per esempio, negli ultimi mesi si sono succeduti senza sosta provvedimenti di segno opposto che, come docce scozzesi, hanno aperto e chiuso i mercati: gli Stati Uniti avevano dapprima vietato la vendita dei chip di ultima generazione alla Cina, poi è stato permesso a Nvidia e AMD di cedere quelli utilizzabili per l’intelligenza artificiale (come gli H20) a fronte del pagamento per le licenze di esportazione di un balzello del 15 per cento sui ricavi di tali vendite, e a questo punto è stata la stessa Cina a imporre alle proprie imprese di utilizzare invece prodotti domestici (forse temendo che quelli americani abbiano delle cosiddette backdoor per consentire alle autorità statunitensi di controllare i prodotti finali – proprio la stessa accusa che Washington rivolge a Pechino). E ormai così fan tutti. La guerra dei chip non riguarda più solo Usa e Cina: nelle scorse settimane Taiwan ha temporaneamente bloccato le vendite in Sud Africa per tutta risposta al downgrade della propria ambasciata a Pretoria.

La marcata politicizzazione delle decisioni economiche oltreoceano è evidente anche dal crescente interventismo pubblico. Tre esempi, forse senza precedenti nel paese (e nel partito) di Ronald Reagan: US Steel, TikTok, e Intel. Nel primo caso, gli Stati Uniti hanno risuscitato la Golden Share (che da noi in Europa era stata definitivamente bocciata dalla Corte di giustizia): il governo ha infatti autorizzato l’acquisizione del colosso dell’acciaio da parte dei giapponesi di Nippon Steel (che era stata bloccata da Biden), mantenendo però il diritto di veto su una serie di decisioni rilevanti. La saga di Tik Tok risale addirittura al 2020. Trump inizialmente voleva costringere Byte Dance (l’azionista cinese) a vendere la società; Biden ha poi fatto adottare una legge che ne bloccava l’utilizzo (salvo fosse stata venduta a soci americani); infine, Trump, tornato alla Casa Bianca, ha sospeso gli effetti del provvedimento, per prendere tempo, e ora sembra determinato a chiudere la trattativa con Pechino, con la cessione della maggioranza a una cordata che comprende Oracle e Silver Lake che dovrebbero gestirne l’algoritmo e la sicurezza. Da ultimo, il governo americano ha convertito i sussidi erogati a Intel dall’Amministrazione Biden in azioni, senza diritto di voto, pari al 10 per cento del capitale. Una mossa del tutto anomala in un paese che, diversamente da quelli europei, non ha una tradizione di impresa pubblica, ma è anche singolare che l’annuncio sia arrivato dal segretario al Commercio (Howard Lutnick) e non da quello al Tesoro (Scott Bessent).

Trump ha sdoganato una politica che vede una presenza ancora più forte e arbitraria dello stato nell’economia

Di fatto, Trump ha sdoganato una politica economica che, da un lato, non ha più bisogno di giustificare le decisioni del Principe (o, almeno, non di farlo razionalmente e mantenendo coerenza nel tempo); e, dall’altro, vede una presenza ancora più forte e arbitraria dello stato nell’economia, dove motivazioni politiche, geostrategiche e personali si mischiano in modo indecifrabile (e solo apparentemente casuale). Nulla di nuovo sotto il sole: molte di queste misure erano già nei fatti e facevano parte dell’armamentario dei governi in quella che possiamo chiamare l’èra del populismo (tanto nella sua forma urlata quanto nella sua versione tecnocratica). Ma ci voleva il presidente più di destra della storia americana per fare dell’idea più di sinistra in circolazione, cioè il ritorno dello stato imprenditore, il centro della politica economica globale.

Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro hanno scritto “Capitalismo di guerra. Perché viviamo già dentro un conflitto globale permanente (e come uscirne)” (Fuoriscena)

lottizzazione e lauree