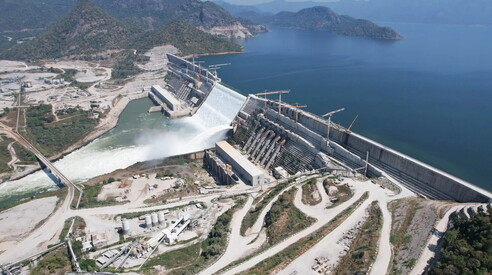

Vanto della manodopera di Gerd è il calcestruzzo rullato e compattato, necessario per le grandi dimensioni della diga (foto Webuild)

Miracolo nel Corno d'Africa

Un'opera ciclopica di acqua e vita per l'Etiopia

Il braccio di ferro con l'Egitto, che sente minacciato l'afflusso del Nilo. Ma regolarlo a monte potrebbe ridurre l'evaporazione del lago Nasser

Gerd, Grand Ethiopian Renaissance Dam, viene inaugurata dopo quattordici anni di lavori. Così Addis Abeba punta sulla diga per trasformare il paese in un hub idroelettrico. Il contributo italiano, i conflitti esterni e interni

Il visitatore che, attraversato l’arido plateau, arriva sulle sponde del Nilo Azzurro trasformato in un immenso placido lago, resta colpito dalla gigantesca barriera che imbriglia il fiume per generare elettricità; ma la vera sorpresa è la “città delle acque”. Potremmo chiamare così quell’insieme di alloggi, servizi, infrastrutture edificato dai costruttori, giunti con l’arduo compito di gestire e regolare il flusso dell’emissario che esce dal lago Tana e dopo 1.450 chilometri confluisce nel Nilo Bianco arrivato dal lago Vittoria in Uganda 3.700 chilometri più a sud. Da lì il grande Nilo comincia la sua lunghissima marcia verso il Mediterraneo, da Khartoum, capitale del Sudan, perché l’Etiopia a nord confina con il Sudan, non con l’Egitto, al contrario di quel che pensa e dice Donald Trump. Ma questa è un’altra storia che ci porta verso un focolaio di tensioni da molti chiamato “la guerra delle due dighe”: Assuan in Egitto contro Hidase in Etiopia, conosciuta anche come Gerd. Una vicenda importante, ma parallela, prima vogliamo raccontare la ciclopica impresa: Gerd, acronimo per Grand Ethiopian Renaissance Dam, grande diga della rinascita etiopica, che dopo quattordici anni di lavori verrà inaugurata il mese prossimo. Alla Webuild, di dighe ne hanno costruite molte, anche in Africa e in Etiopia, a cominciare da quella di Legadadi completata nel 1971. Nessuna però è stata un’impresa tanto enorme e complessa.

Gerd, Grand Ethiopian Renaissance Dam: l’italiana Webuild non ha mai compiuto prima un’impresa tanto enorme e complessa

Un facile colore esotico potrebbe raccontare delle famiglie di coccodrilli sdraiati al sole sui terrapieni e pronti ad azzannare chiunque turbi la loro siesta, o dei rifornimenti che viaggiano di diga in diga, il pesce (il persico del Nilo è una specialità) da Gerd a Koysha sul fiume Omo nel sud, dove è in corso un altro mega progetto, mentre la frutta fa il percorso inverso, perché non bastano gli orti preparati su quel suolo brullo dove non c’era nulla, solo un territorio desolato e inospitale, battuto dal sole bruciante durante la stagione secca e dalle tempeste durante la stagione piovosa. Bisognava diventare autosufficienti e organizzare tutta la propria vita, per anni e anni, in quell’oasi urbana strappata alla roccia e alla sabbia, accanto al fiume che si gonfia e si restringe con il succedersi delle stagioni. Un polmone liquido, il respiro dell’acqua in questo abbraccio spesso difficile, scabroso, drammatico, tra tecnica e natura.

Gerd, nella regione di Benishangul-Gumaz, si trova 700 chilometri a nord ovest da Addis Abeba verso il Sudan, che dista appena 14 chilometri. E’ un’area spopolata, prevalentemente montuosa, con appena un milione di abitanti sui 120 milioni dell’Etiopia; nel capoluogo Asosa, a 1.570 metri di altitudine, vivono poco più di 20 mila persone. Tra i tanti gruppi etnici che compongono il paese, il più numeroso nell’area è quello dei Berta che in tutta l’Etiopia sono meno di 200 mila.

Nella regione montuosa di Benishangul-Gumaz, si trova 700 chilometri a nord-ovest da Addis Abeba verso il Sudan. E’ un’area spopolata

I primi lavori cominciano nel 2011: bisogna tracciare una strada per raggiungere il cantiere in quell’area disabitata tra le alte colline che nella bruma si tingono di azzurro e sembrano confondersi con le acque, rilievi brulli nei mesi secchi, immensi tappeti verdi nella stagione delle piogge. L’unico modo di raggiungere la capitale Addis Abeba in tempi rapidi è in aereo, quindi va preparata una pista d’atterraggio. Le due sponde del fiume vengono collegate con due ponti e arrivano centinaia e centinaia di lavoratori che a poco a poco diventano diecimila nei momenti di picco. Non sono facili l’addestramento e la formazione, c’è un ampio ricambio, molti una volta appreso il mestiere si licenziano e vanno altrove, valorizzando nel paese l’esperienza che hanno acquisito nel progetto. Si può dire che in realtà siano passate 25 mila persone o forse di più in quel brulicante va e vieni. I pionieri dormono in tenda, poi in container roventi, finché non si costruiscono le prime case. Il campo base è per 350-400 persone, sono i tecnici e gli operai specializzati italiani ed etiopi che hanno maturato esperienza costruendo altre dighe. Attorno a loro cresce un villaggio che si trasforma in un paese organizzato e in una vera cittadina divisa in aree come quartieri: case, fognature, sistemi idrici, centri medici con assistenza gratuita (un ospedale centrale e due cliniche satellite, due ambulanze e oltre 70 tra medici e infermieri), scuole, strutture sportive, i pompieri, il sarto, il barbiere, le antenne per i collegamenti telefonici in 4 e 5G, una banca, cucine che nel corso del progetto hanno preparato oltre 6 milioni di pasti ogni anno, panifici al lavoro praticamente 24 ore su 24 per preparare e sfornare l’injera, la focaccia sottile e spugnosa prodotta con il teff, una pianta graminacea simile al miglio, coltivata nella penisola arabica e nel Corno d’Africa. Serve come base sulla quale collocare il wot, uno stufato che ha molte varianti sempre speziate (manzo, agnello, pollo, mai maiale), e alcuni ingredienti classici come il berberè, miscela di peperoncino, zenzero, coriandolo, chiodi di garofano, ruta, ajowan. Questa diversione cultural-culinaria si è rivelata tanto sostanziale quanto complessa.

L’uomo e il Nilo

Quali sono le maggiori difficoltà anzi le sorprese incontrate dai costruttori? Se lo chiedete ai tecnici che stanno completando i lavori prima della consegna al committente, la società elettrica etiope, riceverete una sola risposta: “E’ stata tutta una sorpresa, tutta una sfida”. Problemi? Sono così grandi che uno all’inizio non ci dorme, poi piano piano si abitua anche alla taglia, alla dimensione fuori del comune. Appena cominciato a scavare, trovano un gigantesco avvallamento che supera i 40 metri di profondità sotto l’alveo del fiume. “Dovevamo andare su in alto e invece siamo stati costretti a scendere in basso, togliere l’acqua con le pompe per poter gettare le prima fondamenta”, raccontano senza nascondere l’orgoglio per il proprio lavoro che ricorda le parole di Tino Faussone, l’operaio specializzato protagonista de “La chiave a stella” di Primo Levi, il quale viaggia in giro per il mondo a tirar su tralicci, gru e fabbricare ponti: “Se si escludono pochi istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione alla felicità sulla terra”. Felicità, certo, per il lavoro concluso e ben fatto, ma guai a dimenticare gli anni, le fatiche, i rischi, le ansie, tutto quello che si è passato per domare il fiume e trasformare la sua forza selvaggia nella fonte di energia pulita per l’Etiopia (triplicando la produzione attuale) e i paesi vicini.

Le difficoltà: un gigantesco avvallamento che superava i 40 metri di profondità sotto l’alveo del fiume. Poi la gestione delle piogge

Una delle fasi più difficili è gestire il Nilo durante la stagione delle piogge, quando si gonfia in un modo che chi non l’ha visto non riesce a immaginare, tanta è la potenza e tanto è il volume delle acque che possono arrivare a diecimila metri cubi al secondo. Una piena del Tevere, per avere un’idea, non supera gli 800 metri cubi al secondo. Le acque continuano a passare, il loro scorrere non si ferma mai. Uno dei miti ricorrenti, cioè che per costruire la diga si blocca il fiume, è del tutto falso. E al Gerd è stato studiato e realizzato un sistema per spostare il corso del fiume da una sponda all’altra.

La potenza installata delle due centrali arriva a 5 mila 150 megawatt (circa cinque volte la più grande centrale italiana, la Luigi Einaudi)

Vanto particolare per tutti i Faussone che abbiamo incontrato (chiamiamoli così visto che preferiscono non apparire, non “farsi pubblicità”, sentirsi parte di un progetto e di un lavoro collettivo) è il calcestruzzo rullato e compattato del quale io ignoravo l’esistenza. In realtà è una tecnica che si è resa necessaria per le grandi dimensioni della diga. Si tratta di una miscela di cemento e aggregati provenienti in gran parte dai materiali di scavo, che viene stesa in strati e sulla quale passano poi i rulli per renderla compatta, in modo da ridurre i tempi di costruzione. Ma a questo punto dobbiamo dare qualche informazione in più su una delle più grandi dighe al mondo, la maggiore dell’Africa. In realtà l’intera mega-struttura è composta da due barriere, quella principale a gravità, una costruzione massiccia che sfrutta il suo peso per resistere alla spinta dell’acqua e dotata di uno sfioratore centrale che insieme ad altri due scaricano la portata di piena; quella secondaria serve a chiudere i limiti del bacino generato dalla diga principale e contenere il fiume trasformato in un ampio lago di 1.875 chilometri quadrati, immaginate tutto un lago da Roma a Napoli. La prima diga è alta 170 metri, lunga un chilometro e 800 metri con un volume di 10,7 milioni di metri cubi di calcestruzzo rullato. La seconda è alta 50 metri e si estende per ben cinque chilometri. La potenza installata delle due centrali sulle due sponde ai piedi della diga arriva a 5 mila 150 megawatt (circa cinque volte la più grande centrale italiana, la Luigi Einaudi di Cuneo) e verrà ulteriormente arricchita da un altro grande progetto idroelettrico, quello di Koysha, completato al 60 per cento, che prevede una centrale con una potenza installata di 1.800 megawatt.

Il rapporto di Webuild con l’Etiopia è davvero speciale. L’amministratore delegato Pietro Salini ricorda ancora la “sua Africa”, le esperienze di ragazzo mentre l’azienda di famiglia, la Salini, era impegnata nella costruzione di complesse infrastrutture. Nelle dighe etiopiche c’è ancora presenza umana, non sono automatizzate e chiuse come in Italia. Volendo, può anche nascere un turismo delle meraviglie, della tecnica e dell’ingegno, come negli Stati Uniti o in Cina dove la diga delle Tre gole sul fiume Azzurro è diventata una meta popolare. Gerd non è tutta made in Italy, ma opera di un insieme di eccellenze. Le turbine installate sono della Voith Shanghai e francesi della General Electric. L’elettrodotto che deve portare l’energia fino alla capitale è costruito da una azienda di Shanghai tra le maggiori al mondo.

Il mistero di Calaf

Come sempre, dopo aver occupato la quota di manodopera locale prevista dal contratto, le aziende cinesi usano tecnici e operai dalla madrepatria, i quali lavorano con un sistema molto diverso da quello razionale e tutto sommato fordista che si usa in Italia. In sostanza da noi si costruisce un pezzo alla volta partendo dalle fondamenta, poi i pilastri e via via il resto a mano a mano che le varie fasi sono completate. I cinesi si sentono in gabbia con questa organizzazione così rigida e programmata, loro preferiscono una sorta di isola produttiva dove si lavora in modo circolare, non lineare. Mi è capitato di vederlo in un cantiere che costruiva un immenso centro commerciale durante un viaggio, esattamente a Tientsin, e debbo dire che non ci ho capito nulla. Lo ammette anche il nostro Faussone e racconta che ha provato a chiedere spiegazioni, ma si è sentito rispondere dal capo cantiere che il mistero è tutto lì, chiuso in sé, nella propria testa, nemmeno fosse il principe Calaf davanti Turandot. Certo è che i tempi di produzione si riducono. Più rapidità e meno durata? Anche questa risposta resta un mistero. Gli ingegneri italiani sono rimasti colpiti dall’abilità e dalla preparazione dei lavoratori cinesi, chiusi nel loro cantiere come in una piccola città proibita in mezzo alle pietraie etiopiche, ma che hanno imparato, assorbito, sviluppato e adattato le tecniche occidentali. In realtà la competizione tra modello orientale e occidentale resta aperta. Salini e Impregilo allora ancora due società distinte, hanno lavorato insieme a costruire la diga di Xiaolangdi sul Fiume Giallo inaugurata nel 2000, fu un testa a testa con la diga delle Tre Gole entrata in funzione tre anni dopo.

Il lavoro di tecnici e operai cinesi ha colpito gli ingegneri italiani per abilità e preparazione. La competizione resta aperta

Ora la Cina ha cominciato un altro mega progetto in Tibet, dovrebbe battere tutti i record con un costo da 150 miliardi di dollari, una diga e ben cinque centrali idroelettriche sul fiume Yarlung Tsangpo che dopo tremila chilometri sfocia nel golfo del Bengala, cambiando più nomi mentre attraversa l’India e alla fine in Bangladesh diventa Jamuna. La prima pietra in Tibet è stata messa dal primo ministro Li Qiang, ma non c’è una data finale; intanto è scoppiato un conflitto, per ora solo a parole, con l’India che teme l’uso politico-militare della diga. La Cina, insomma, è in grado di minacciare un grande ricatto, manovrando il flusso delle acque: se ci fosse una guerra vera che non sia solo una sparatoria di confine nel Kashmir, Pechino potrebbe controllare i rubinetti del grande fiume.

Fantapolitica? Forse, ma qualcosa del genere è in ballo anche tra l’Egitto e l’Etiopia. Prima però, il nostro viaggio deve fare una deviazione e ripassare la storia di Assuan, della diga gigantesca e del lago Nasser, il grande invaso artificiale lungo ben 480 chilometri che rischiava di sommergere uno dei più belli e importanti siti archeologici, quello di Abu Simbel. Per salvarli i monumenti sono stati spostati, un’opera faraonica (nome omen) dovuta anche a lavoro italiano. Allora fu l’impresa Lodigiani ad assicurarsi la commessa che passò all’Impregilo. Oggi entrambe le aziende, con la loro storia industriale e molti dei loro uomini, fanno parte del gruppo Webuild.

Assuan e il faraone

Nel 1960 il presidente egiziano Gamal Abd al-Nasser diede il via alla costruzione della gigantesca barriera sul Nilo nel sud del paese, un progetto fondamentale per controllare le periodiche inondazioni che grazie al limo rendono fertile il deserto circostante e per produrre energia elettrica. Ma che fare dei templi rupestri eretti dal faraone Ramses II nel XIII secolo avanti cristo per intimidire i nubiani e commemorare la vittoria nella battaglia di Qadesh? L’Unesco lanciò l’allarme. L’ambasciatore Gianfranco Pompei, allora presidente del consiglio esecutivo, chiese una consulenza all’architetto Piero Gazzola di Piacenza specializzato in recupero del patrimonio archeologico, il quale fece ricorso all’impresa del suo amico Vincenzo Lodigiani. L’idea originaria era sollevare i templi di 62 metri utilizzando da 400 a 600 martelletti idraulici. L’aveva elaborata l’ingegner Riccardo Morandi (sì, quello del ponte di Genova, ma uno dei maggiori progettisti italiani) insieme al professor Gustavo Colonnetti docente di meccanica al politecnico di Torino (fu tra i fondatori del partito Popolare prima del fascismo al quale rifiutò sempre di aderire), L’Unesco però giudicò il progetto troppo avveniristico e azzardato. Con la tecnologia odierna sarebbe stato possibile, allora muovere un’intera montagna era rischioso. Così prevalse l’idea di tagliare i monumenti a fette. La progettazione fu della impresa svedese VBB (Vattenbyggnadsbyrån), che firmò il contratto il 18 marzo 1963. Parteciparono 113 paesi, ma l’Italia ebbero un ruolo fondamentale, non solo con l’Impregilo, ma con la manodopera specializzata come i cavatori di marmo provenienti da Carrara e da Mazzano in provincia di Brescia. Duemila operai guidati da una schiera di ingegneri, archeologi e architetti conoscitori della storia, riuscirono a trasferire il Tempio Maggiore ed il Tempio Minore nei quali il faraone aveva immortalato la propria immagine (in quattro statue gigantesche) e quella della regina Nefertari la quale, secondo la leggenda, sarebbe morta sulla porta d’ingresso.

I lavori cominciarono il 21 maggio 1965 e si conclusero nel settembre 1968 dopo 40 milioni di ore. Il costo, un dollaro all’ora, dollari dell’epoca, non ancora svalutati. Tra i tecnici si distinse l’ingegner Luigi Rossato di Vicenza che studiò la particolare arenaria nubiana nella quale i templi erano stati scavati, una roccia fragile che sopportava a malapena il contatto con l’acqua. Rossato sperimentò una speciale sega insieme alla ditta tedesca Hochtief di Essen che aveva la direzione del cantiere. Grazie a lui fu possibile tagliare e preservare quei monumenti unici. Ma colpisce ancor oggi l’enorme sforzo fisico e intellettuale, le incredibili innovazioni introdotte, la vasta collaborazione multinazionale tra imprese e paesi diversi. Tutte caratteristiche che si ritrovano ovunque nel mondo l’uomo si lancia in sfide più grandi dell’uomo stesso.

Assuan resta fondamentale per il Nilo d’Egitto, lunga 3.600 metri, larga 980 e alta 11 metri, l’invaso artificiale forma il lago Nasser. Oltre 90 mila persone hanno dovuto lasciare le loro case per 550 chilometri, tanto è lungo il lago, il doppio di quello sul Nilo Blu formato dalla GERD, in un territorio che invece era disabitato. Il presidente egiziano, il generale Abdel Fattah al-Sisi, sostiene che Assuan può essere minacciata. I tecnici mi hanno mostrato i calcoli ufficiali sul flusso delle acque sia nei periodi delle piogge sia in quelli aridi dal 2010 ad oggi (ultima rilevazione il 14 giugno scorso). Ne deriva una lunga sinusoide che registra le differenze tra le piene e i periodi più asciutti, la cui risultante è una retta che sale, non che scende. Anzi, regolare l’acqua a monte in un’area più elevata come quella etiope favorisce l’afflusso a valle e riduce l’evaporazione che, in uno specchio tipo il lago Nasser, è enorme, con perdite gigantesche. Il Nilo Blu scorre verso il Sudan con un sistema a cascata, questo non solo dà maggiore spinta, ma conserva l’acqua e consente di non sprecare quella risorsa che laggiù vale come oro.

Il braccio di ferro tra Egitto ed Etiopia dura da lungo tempo e ha coinvolto anche il Sudan, lacerato da colpi di stato e da una guerra civile pressoché permanente tra il sud controllato dai paramilitari e il centro nord sotto le Forze armate ufficiali. I negoziati veri e propri si trascinano da oltre dieci anni, sono stati congelati per un triennio, ripresi nel 2023, si sono di nuovo arenati l’anno scorso. Nei giorni scorsi Trump ha chiesto che l’Etiopia restituisca i soldi sborsati dai contribuenti americani. “L’ America ha stupidamente finanziato la Grande diga della rinascita etiopica che ha ridotto così l’afflusso di acqua dal Nilo, compromettendo l’approvvigionamento idrico dell’Egitto”, ha scritto il presidente Usa su Truth. Invece, l’opera costata circa 5 miliardi di dollari, è stata pagata soprattutto dagli etiopi, dal governo, dalla diaspora e dalla popolazione intera con una sorta di colletta nazionale. Il governo ha emesso bond acquistati dai risparmiatori, a cominciare dai dipendenti pubblici. Possiamo discutere sulla concezione etiopica del mercato finanziario, anche se è pur sempre migliore dei voucher russi, ma cosa c’entrano gli Stati Uniti?

Un futuro dall’acqua

Il presidente etiope Taye Atske Selassie e il primo ministro Abiy Ahmed Ali hanno deciso di far partire la piena operatività della diga e hanno organizzato solenni cerimonie per il prossimo settembre. Il Sudan sembra prestare orecchio alle possibilità offerte da questa grande rete di infrastrutture idroelettriche e il comandante in capo, il generale Abdel Fattah al-Burhan, potrebbe abbandonare l’intransigenza di al-Sisi spalleggiato da Trump. L’Etiopia è stata chiamata “la torre d’acqua dell’Africa” e non vuol tenere tutte per sé le sue risorse, anzi vuole diventare un hub energetico. Con i suoi 125 milioni di abitanti (la metà dei quali sotto i 18 anni), è il secondo più popoloso paese del continente, dopo la Nigeria che ne ha circa il doppio. L’assorbimento della spinta demografica dipende dalla capacità di crescita del tessuto economico e industriale, dalle opportunità offerte soprattutto ai giovani.

Trump sostiene l’Egitto. Ha scritto anche di un finanziamento americano da restituire, ma in realtà hanno pagato soprattutto gli etiopi

Al primo ministro etiope è stato conferito nel 2019 il Nobel per la pace per aver favorito la pace con l’Eritrea, ma poi la situazione è degenerata di nuovo. Dal 2020 al 2022 è stata combattuta la guerra contro il Fronte di liberazione del Tigrè, la regione di confine nel nord-est. Gli accordi di Pretoria (2 novembre 2022) hanno messo fine alle ostilità. Ma in Etiopia i conflitti politici si mescolano con antichi conflitti tribali. Esistono oltre 80 gruppi etnici, i maggiori dei quali sono Oromo e Amara, con i propri linguaggi. I primi vivono nella zona centro-meridionale, gli altri negli altipiani dove è situata anche la capitale Addis Abeba. I tigrini, poco più del 6 per cento della popolazione, abitano il Tigrè, oltre che l’Eritrea separatasi dall’Etiopia dopo la caduta di Menghistu nel 1991, una dittatura che durava dal 1977. Sono i tigrini ad aver rovesciato il “negus rosso” sottoposto a Mosca, e ad aver governato subito dopo. Gli Oromo, anche se rappresentano la parte più numerosa della popolazione, sono sempre rimasti in secondo piano e la lingua alta è ancor oggi l’amarico. Il primo ministro Abiy appartiene al popolo Oromo (anche se la madre è una Amara) ed è la prima volta che l’etnia più emarginata sale al potere; sembrava una speranza di pacificazione, invece ha riattizzato le rivalità che si stanno colorando anche di tinte religiose. Gli etiopi sono cristiani ortodossi copti, l’Islam è minoritario, ma si sta espandendo soprattutto ai confini con il Sudan e con la Somalia. Abiy, con padre musulmano e madre copta, è diventato evangelico pentecostale.

La Grande diga della rinascita assume un’importanza politica. E’ un passo determinante nel cammino verso la modernizzazione

La Grande diga della rinascita assume un’importanza non solo economica, ma anche politica. E’ un passo determinante nel cammino verso la modernizzazione; l’Etiopia resta un paese molto povero, con un reddito pro capite di circa mille dollari, anche se cresce a un ritmo elevato che ha sfiorato l’8 per cento negli anni d’oro. La Banca mondiale sottolinea il balzo enorme degli ultimi vent’anni. Il prodotto lordo tuttavia è ancora contenuto, appena 156 miliardi di dollari rispetto ai 364 della Nigeria. Per tenere il passo della curva demografica occorre creare centinaia di migliaia di posti di lavoro ogni anno. L’agricoltura è il comparto economico principale, con il 37 per cento del prodotto lordo, poi ci sono i servizi con il 36, mentre l’industria segue a distanza. Nel dicembre 2023 il governo ha formalmente dichiarato fallimento per non esser riuscito a pagare la cedola di 33 milioni di dollari per il suo unico titolo di stato sul mercato internazionale. La carestia e la guerra civile con il Tigré hanno dato un colpo che rischia di interrompere la marcia dello sviluppo. Ce la farà l’Etiopia a uscire dalla trappola della povertà? La speranza risiede nell’acqua, e la chiave di volta è l’esportazione di energia idroelettrica: il mercato potenziale c’è tutto, quello effettivo è da costruire. Molto dipende anche da Gerd e dalle sue sorelle, ma non esiste diga che possa incanalare il flusso irrazionale delle rivalità, non c’è turbina che possa generare dall’odio una cascata di energie positive. Ha scritto Tahar Ben Jelloun: “Una terra non irrigata è una pelle morta, una parola non detta, non udita, un desiderio rattrappito in grembo, un delirio onnipresente, un silenzio inquietante, un’angoscia senza fine”. E’ un tributo agli uomini che costruiscono dighe, canali, pozzi, a coloro che rischiano anche la vita perché le acque di un fiume possano davvero “determinare il senso del tempo e designare la direzione dello spazio”.