Google creative commons

magazine

Alla scoperta dell'immensa biblioteca di Cormac McCarthy

Oltre ventimila volumi per un uomo che viveva "con, in e attraverso i libri". Leggeva di fisica moderna, tanta filosofia e letteratura ma niente narrativa contemporanea: "gli scrittori contemporanei non hanno più una cultura legittima da nutrire l’anima”

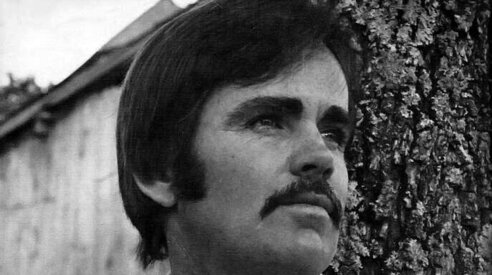

Da un lato, lo scrittore americano che camminava e scriveva tra deserti, highway e lande di polvere e morte, inseguendo la ferocia della storia umana con una prosa scarnificata e visionaria. Dall’altro, il filosofo austriaco, rigido e febbrile, che trascorreva le giornate cercando di disciplinare il linguaggio come se fosse un animale impossibile da addomesticare. Difficile immaginare due figure più lontane, almeno in apparenza, di Cormac McCarthy e Ludwig Wittgenstein. Eppure, tra questi due uomini, separati da generazioni e geografie, sembra estendersi una fratellanza segreta, uno scambio silenzioso che ha inciso nel profondo l’opera di McCarthy. Il fascino che Wittgenstein esercitò sullo scrittore della “Strada” e “Non è un paese per vecchi” non è quello superficiale del lettore che trova conferme filosofiche alle proprie intuizioni: è qualcosa di più personale. Talmente personale che nella libreria di McCarthy, scomparso il 13 giugno 2023, è stata trovata una montagna di volumi dedicati a Wittgenstein: più di cento volumi dedicati all’autore del “Tractatus”.

Lavorando senza retribuzione, con l’aiuto di studiosi volontari e occasionali studenti laureati, un gruppo di ricercatori americani si è assunto il compito di esaminare fisicamente e catalogare digitalmente ogni singolo libro dell’enorme e disordinata biblioteca personale di McCarthy. Oltre ventimila volumi. Per fare un paragone, Ernest Hemingway, considerato un vorace collezionista di libri, lasciò una biblioteca personale di novemila volumi. Il magazine dello Smithsonian ha avuto accesso a questo lavoro.

McCarthy non aveva un indirizzo email, niente connessione Internet, nessun account social, evitava la pubblicità come la peste e ha rilasciato solo un paio di interviste, di cui una, ha detto, “per far uscire dalla depressione il mio editore”. In tv è apparso una sola volta, da Oprah a parlare della “Strada”. Non si è mai presentato a ritirare i premi che gli hanno attribuito. I ventimila libri di McCarthy, molti dei quali annotati con commenti a margine, promettono ora di rivelare molto su questo elusivo gigante letterario.

“E’ sempre stato chiaro che McCarthy fosse un lettore vorace, basta guardare alla sua opera per capirlo” racconta al Foglio Stacey Peebles, presidente della Cormac McCarthy Society e a capo del team di ricerca nella biblioteca. Fu Peebles a incontrare per la prima volta Dennis McCarthy, fratello dell’autore e suo esecutore letterario, e a suggerire che la società affrontasse l’immane compito di catalogare tutti quei libri. La missione della società è promuovere lo studio dell’opera di McCarthy, e Peebles pensava che nella biblioteca ci fosse materiale sufficiente per impegnare gli studiosi per decenni, analizzando le frasi a margine, tracciando connessioni tra libri e passaggi dei romanzi, interpretando influenze letterarie e filosofiche. “Un romanzo come ‘Meridiano di sangue’ è stratificato di storia, filosofia, riferimenti letterari, vocaboli arcaici e mitologia” ci dice Peebles. “Ma, nonostante questo, la quantità e l’ampiezza della sua biblioteca personale sono state sbalorditive, soprattutto la prima volta che l’ho vista. Non c’era quasi un argomento che non fosse rappresentato e ovunque c’erano scaffali, scatole e pile di libri. Era un uomo che viveva con, in e attraverso i libri”.

McCarthy non leggeva letteratura contemporanea. “Sembra che Cormac abbia letto la maggior parte della letteratura nella fase iniziale della sua vita piuttosto che più avanti, perché la maggior parte dei titoli letterari era conservata in scatole che teneva in depositi a El Paso, il che significa che li aveva letti o posseduti prima di trasferirsi a Santa Fe nel 2001. Amava gli autori della metà del XX secolo come James Joyce, Ernest Hemingway, Jorge Luis Borges, Henry Miller. Non sembra aver letto letteratura contemporanea o del XXI secolo”. Tantissima la filosofia invece. “Per quanto riguarda la filosofia, McCarthy leggeva in modo molto ampio, ma sono comunque rimasta sorpresa da quanto Wittgenstein avesse, sia libri del filosofo che libri su di lui. Wittgenstein sembra essere stato una figura che lo affascinava, sia per le sue idee e il suo stile di scrittura sia per la sua vita. Quando McCarthy viveva a Santa Fe ed era un membro attivo e consigliere del Santa Fe Institute, leggeva moltissimo di fisica moderna e matematica, inclusa la filosofia della matematica; molto di questo materiale è confluito nei suoi ultimi due romanzi, ‘Il passeggero’ e ‘Stella Maris’”. Una biblioteca vissuta, dice Peebles. “McCarthy annotò il dieci per cento dei volumi, a volte solo in minima parte, ma altri libri presentano segni e commenti a margine in tutto il volume, e segnalibri che contengono anche note e commenti. Questi commenti sono sempre interessanti e spesso divertenti. Quando non era d’accordo con qualcuno, spesso scriveva: ‘Questo è un gergo incomprensibile’. Una vera e propria ‘biblioteca vissuta’ in questo senso: McCarthy non collezionava libri per la rarità o il valore, ma perché era interessato all’argomento o all’autore e voleva confrontarsi con loro”. Aveva autori prediletti. “Era molto colto in molte materie. I suoi libri di filosofia erano spesso annotati ed era profondamente interessato a Wittgenstein: possedeva ben oltre un centinaio di libri di o su Wittgenstein. Non leggeva letteratura contemporanea, ma aveva parecchio di autori del XX secolo come James Joyce. C’è una copia dell’‘Ulisse’ annotata, sembra una copia studentesca, qualcosa che lesse mentre era iscritto all’Università del Tennessee. E’ stato emozionante sfogliare un libro del genere e chiedersi come sarebbe stato per McCarthy leggerlo in un momento della sua vita in cui stava appena iniziando a considerarsi anche lui uno scrittore”. Fu da Joyce che McCarthy prese il titolo “Stella Maris”, la cui protagonista Alicia è ispirata a Molly Bloom.

Occupandosi della biblioteca, Peebles non direbbe che McCarthy fosse affascinato da autori che condividevano il suo stesso pessimismo. “Non sono sicura che definirei McCarthy un pessimista. E’ vero che disse al giornalista Richard Woodward che i suoi autori preferiti erano quelli che si occupavano di ‘temi di vita e di morte’. Ma aveva libri di Eudora Welty; aveva Virginia Woolf; aveva Emily Dickinson. Quindi non credo fosse limitato in alcun senso. E suppongo che dipenda da cosa si intende per ‘temi di vita e di morte’”. Volumi sull’architetto Frank Lloyd Wright (un’altra sua fissazione), sulle case di campagna in Irlanda, sulla schizofrenia, sulla storia africana e sulle canne di fucili britannici. I suoi interessi spaziavano poi alla fisica quantistica, che McCarthy imparò da autodidatta leggendo 190 libri su un argomento notoriamente complesso, passando alla biologia delle balene, ai violini, agli angoli poco noti della storia francese nel primo Medioevo, ai livelli più avanzati di matematica. Molto Hegel. Decine di volumi poi sulla storia e l’archeologia mesoamericana, insieme ai quaderni di Charles Darwin, il diario in tre volumi di Victor Klemperer sugli anni nazisti, libri di chimica organica e gli scritti di Charles Peirce, scienziato, filosofo e logico americano, in sei voluminosi tomi di prosa densa e complessa. Tanta, tantissima Europa nella biblioteca. “Sì, era affascinato dalla storia europea”, dice Peebles. Talvolta McCarthy annotava pensieri su foglietti che lasciava tra le pagine. Dentro “La vita di Santa Teresa d’Ávila raccontata da sé stessa”, pubblicato nel 1565, lo troviamo riflettere: “C’è un’intelligenza nell’universo e quell’intelligenza ha un carattere e quel carattere è benigno. Tende positivamente verso tutte le cose. Come potrebbe non farlo?”. Al Santa Fe Institute, come intellettuale letterario residente, McCarthy preferiva da tempo la compagnia degli scienziati a quella degli scrittori e si deliziava nelle conversazioni intellettuali dell’istituto, frequentandolo quasi ogni giorno e seguendo tutte le ricerche scientifiche. Tanto Hemingway, James Joyce, Dostoevskij e Shakespeare. Una decina le edizioni di “Moby Dick”. Una frase evidenziata: “La morte è solo un lancio nella regione dell’inesplorato”.

McCarthy continuò a comprare libri anche quando era troppo malato e fragile per leggere, quasi una compulsione, ma fino a quel momento leggeva ore e ore ogni giorno. “Non usciva mai di casa senza un libro e senza una pistola”. Perché era sempre armato? “Era un ragazzo conservatore del Sud che capiva che il mondo è pericoloso”.

C’è anche tanto Nietzsche nella libreria. In “Meridiano di sangue”, il giudice Holden incarna una sorta di filosofo guerriero che sostiene l’inevitabilità del conflitto: “la guerra è Dio”, proclama. Le figure storiche che più interessavano McCarthy, giudicando dal numero di libri che possedeva, erano Albert Einstein (114 libri), Winston Churchill (88) e James Joyce (78). L’architettura era il soggetto dominante nella collezione, con 855 volumi. La persona che McCarthy ammirava di più era Ludwig Wittgenstein. Il team ha catalogato un impressionante numero di 142 libri di o su questo filosofo, con un’alta percentuale annotata. “Cormac considerava la narrativa contemporanea una perdita di tempo, perché gli scrittori contemporanei non hanno più una cultura legittima da nutrire l’anima”. Entro il 2026, dice Peebles, il lavoro di catalogazione sarà finito e pubblicato online. Libri sull’architettura messicana e sulla corte rinascimentale francese, aforismi di Kierkegaard e neurobiologia delle malattie mentali, Gun Digest sugli armi d’assalto. Ne “La strada”, la relazione padre-figlio è kierkegaardiana: nei momenti di scelta morale radicale, l’individuo deve confrontarsi con l’angoscia, che per Kierkegaard è la condizione stessa della libertà. Anche Bataille: perché il sacro nasce nel limite, nell’eccesso, nella rottura delle norme e la violenza non è solo distruttiva, è anche creatrice di significato. McCarthy non vedeva in Wittgenstein soltanto un pensatore, ma un esploratore del vuoto, uno che aveva guardato nella stessa voragine che lui cercava di raccontare nei suoi romanzi. Wittgenstein cercò la solitudine come condizione essenziale per pensare. Si ritirò nella remota Skjolden, in Norvegia, dove fece costruire una piccola casa affacciata sul fiordo: uno spazio spoglio, raggiungibile solo con una lunga camminata, scelto per evitare distrazioni e per misurarsi con le proprie idee in un silenzio quasi assoluto. Lì scrisse alcune parti dell’immenso “Tractatus”, convinto che la chiarezza filosofica nascesse dalla rinuncia al mondo. Dopo la Prima guerra mondiale cercò di nuovo isolamento diventando maestro elementare nei villaggi austriaci di campagna. La vita rurale gli offriva un rigore che sentiva necessario. Da Skjolden alle scuole alpine, la solitudine fu per Wittgenstein non una fuga, ma una disciplina: un tentativo di costruire un luogo interiore dove la filosofia potesse finalmente parlare. Wittgenstein diceva che “il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose”. McCarthy sembra rispondere che il mondo è la totalità delle ferite. L’interesse di McCarthy per Wittgenstein si accompagna a un’attrazione per la frontiera ultima del linguaggio: il momento in cui esso cede, si spezza, scompare, rivelando il deserto che da sempre tenta di occultare. Popolava i suoi romanzi di uomini che tentano di nominare l’inenarrabile e di dare voce alla violenza che sembra non avere luogo nella grammatica umana. Come avvertì Wittgenstein, ogni tentativo di spiegare o dare un nome alla realtà la allontana sempre di più da essa: “Quando ci si avvicina a una descrizione matematica della realtà, non si può fare a meno di perdere ciò che viene descritto”, diceva McCarthy. Il giudice Holden pontifica sulla guerra come un dio; il ragazzo senza nome de “La strada” chiede al padre perché il mondo sia morto e il padre non può rispondere. Ogni volta che appare una domanda ultima, la lingua vacilla. Come se il mondo eccedesse ciò che può essere detto. Perché su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere.