Ursula Schulz-Dornburg

La Biennale di Bologna riflette sulla casa come simbolo di protezione e identità

Da Ursula Schulz-Dornburg a Matei Bejenaru, dieci mostre raccontano infanzia, proprietà e appartenenza in chiave globale. Doppietta di Jeff Wall: dopo l'esposizione di Torino, il fotografo canadese si confronta con il tema del lavoro domestico e della vita quotidiana

Dopo quella di Torino, la seconda mostra di Jeff Wall nel giro di un mese. Non ce ne sarà una terza. La buona notizia è che quella al Mast di Bologna, curata da Urs Stahel, non è la brutta copia del progetto di Gallerie d’Italia a firma David Campany. “Living, Working, Surviving” è un percorso delle stesse dimensioni, ma completamente diverso nella concezione, perché costringe Wall a confrontarsi con un tema, cosa che l’artista canadese evita volentieri. Non so se l’Italia si meriti due mostre del genere in contemporanea (viziare il pubblico è pericoloso), ma si potrebbe vedere la felice coincidenza come un’unica involontaria retrospettiva a portata di Frecciarossa.

La mostra si inserisce nel programma della settima Biennale di Fotografia dell’industria e del lavoro, manifestazione diffusa in eleganti palazzi del centro di Bologna. Per la quarta volta il direttore artistico è Francesco Zanot. Dopo le edizioni dedicate a “Food” e “Game”, quest’anno il tema è “Home”. Di nuovo Zanot interpreta il concetto in modo non scontato (troppo facile sarebbe stato appaltare il programma ad autori specializzati in architettura), intendendo il tema in modo ampio: “La casa è una struttura fisica, la cui costruzione costituisce di per sé una grande sfida industriale, ma è anche simbolo di appartenenza, protezione e identità”. Il risultato di questa riflessione è un programma di dieci mostre in sette diverse sedi (l’undicesima è quella di Wall nella sede del Mast), che è un’alchimia controllatissima di stili, provenienze geografiche e temi del dibattito contemporaneo.

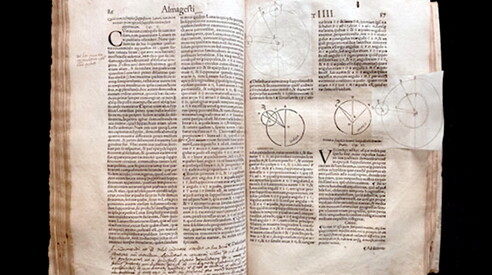

L’autrice più blasonata è senza dubbio Ursula Schulz-Dornburg, nata a Berlino 87 anni fa, tra i nomi più in vista della fotografia tedesca e, non a caso, tra i protagonisti della recente “Typologien” alla Fondazione Prada di Milano. Quella alla Pinacoteca Nazionale di Bologna è la più importante mostra da lei realizzata finora in Italia, dove espone sei serie realizzate tra gli anni Sessanta e i primi anni Duemila in Olanda, Georgia, Russia, Turchia, Iraq e Indonesia. La casa è vista qui non solo come artefatto per rispondere a necessità pratiche, ma come espressione culturale. Le immagini, superbamente stampate, riescono a tenere insieme il rigore germanico e una certa delicata tenerezza, non solo quando fotografa a colori un gruppo di bambini giocare attorno a una casa sull’albero.

Importante anche il progetto “Prut” dell’artista rumeno Matei Bejenaru (classe 1966) che raccoglie, a Palazzo Bentivoglio, una selezione del suo lavoro dedicato all’omonimo fiume che divide la Romania dalla Moldavia, che dal 2007 è parte del confine est dell’Unione europea. Qui il fiume diventa una grande metafora: casa di un popolo, dove la vita quotidiana si intreccia con la storia. Dall’altra parte del mondo, invece, arrivano la serie di fotografie del messicano Alejandro Cartagena (nato nel 1977) intitolate “A Small Guide to Homeownership”. Un lavoro che mostra le contraddizioni del tentativo di esportare dagli Stati Uniti il modello di proprietà immobiliare nei sobborghi di Monterrey. La promessa di benessere che si era realizzata per gli americani decenni prima, in Messico ha esiti opposti. Ritratti di case e di persone. Le foto sono molto belle. Ciò che raccontano non sempre.

Da non perdere, poi, “No Rest for the Wicked” di Kelly O’Brien (1985), un inno – insieme poetico e struggente – al lavoro domestico femminile nascosto, e Popihuise del sudafricano Vuyo Mabheka (1999), che trasforma le sole sei fotografie rimaste della sua infanzia in un commovente tentativo di ricostruire, tra collage e disegni giocosi, l’esperienza di crescere in una township.

Chiusura ideale del percorso è la mostra che il Mambo dedica a Moira Ricci: si tratta della prima retrospettiva dedicata all’artista nata a Orbetello nel 1977. Una sorta di consacrazione per una voce limpida, che ha mostrato come i limiti della capacità documentaria della fotografia (che, in modo o nell’altro, mente sempre) siano la frontiera da percorrere per ricavarne la poesia dell’arte.