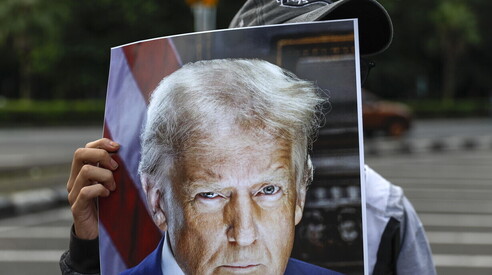

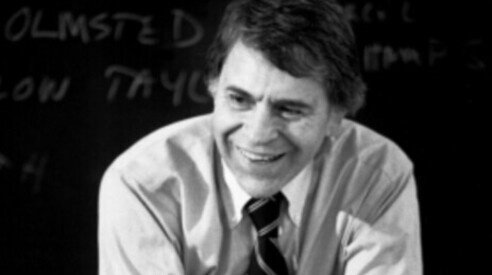

Christopher Lasch (WikiCommons)

Un libro

Il “conservatore anticapitalista” per eccellenza

Carlo Marsonet illumina la biografia di Christopher Lasch con un volume agile, acuto e ben documentato. Dopo la sua morte la sua opera è stata messa silenziosamente in disparte, ma è più vivo che mai

Ci sono autori che sembrano destinati a scontare da morti la fama che hanno avuto da vivi, e Christopher Lasch (1932-1994) è certamente uno di questi. A partire dagli anni Sessanta fino alla sua morte egli è sempre stato al centro del dibattito politico culturale non soltanto americano. Le sue opere sono state tradotte in moltissime lingue. Eppure, vuoi perché è sempre stato un autore transdisciplinare tra storia, filosofia e sociologia della cultura, vuoi perché non si è mai appiattito sulle ideologie dominanti, dopo la sua morte la sua opera è stata, diciamo così, messa silenziosamente in disparte. Basti pensare che, pur essendo molti gli studiosi che si sono occupati e si occupano a vario titolo del suo pensiero, fino a oggi su Lasch esisteva una sola monografia sistematica, scritta da Eric Miller nel 2010.

Bene ha fatto dunque Carlo Marsonet a proporcene finalmente un’altra, tanto agile quanto acuta e ben documentata. Il suo Chistopher Lasch, pubblicato nella collana dei Classici contemporanei di IBL Libri, non soltanto va a colmare una grave lacuna, ma offre anche una preziosa ricostruzione d’insieme di un pensiero non certo facile, il più delle volte fuori degli schemi, che però è stato capace di leggere come pochi altri le patologie della nostra tarda modernità.

Per avere un’idea dell’iter intellettuale di Christopher Lasch, si consideri che negli anni Sessanta, un po’ come facevano i francofortesi e una certa new left americana, anche Lasch cerca di mettere insieme marxismo non dogmatico e psicanalisi. Il suo radicalismo politico matura in questo contesto. Ma negli anni Settanta tale radicalismo prende un’altra fisionomia, abbandona i panni dell’intellettuale critico di sinistra e va a combinarsi con un sempre più marcato conservatorismo culturale che farà di Lasch uno degli intellettuali più controversi, discussi e interessanti della seconda metà del secolo scorso.

Dovendo scegliere un merito tra i tanti di questa monografia di Marsonet, direi che ho apprezzato molto il fatto che egli consideri Rifugio in un mondo senza cuore, l’opera dedicata da Lasch alla famiglia, come una delle sue opere chiave. Mentre la cultura dominante di allora, parliamo degli anni Settanta, considerava il congedo definitivo dalla famiglia come una grande conquista, Christopher Lasch va decisamente controcorrente. L’autorità, la socializzazione, l’autonomia individuale, senso di responsabilità e fiducia in se stessi, la stessa democrazia non possono sopravvivere senza il supporto della famiglia, l’istituzione “rifugio” in un mondo dominato armai dal narcisismo e da uomini ridotti al “minimo”. Come dice giustamente Carlo Marsonet, “la libertà non è in grado di sostenersi senza le necessarie basi culturali (la tradizione degli insegnamenti del passato) e psicologiche (la maturazione dell’indipendenza) che la sorreggono”.

Se ci pensiamo bene, tutte le patologie che nella sua opera più famosa, La cultura del narcisismo, Lasch attribuirà alla società di quegli anni, rappresentano in fondo una conseguenza dell’indebolimento dell’istituzione familiare. Ne elenco alcune: la crisi dell’autonomia, la medicalizzazione della società, l’alterazione del senso del tempo, la rimozione del passato e la perdita d’interesse per il futuro, la crisi dell’educazione, il terrore della vecchiaia e della morte, la proliferazione delle immagini. Inutile sottolineare quanto queste patologie siano andate col tempo radicalizzandosi. Credo ad esempio che La cultura del narcisismo sia un’opera indispensabile per comprendere a fondo sia la furia distruttiva della cultura woke che ha imperversato in questi anni, sia la crisi del liberalismo. Lasch, è noto, non amava il liberalismo; considerava il libero mercato come un “grande distruttore della tradizione”, denunciando con forza, lui che certamente era un conservatore, l’insostenibile compromissione del conservatorismo col capitalismo; ma meno ancora amava lo stato paternalista, lo stato terapeutico, e tutto ciò che corrodeva l’autonomia e la libertà degli individui.

Carlo Marsonet ha ragione a definire Christopher Lasch “un conservatore anticapitalista”. Secondo me, l’idea più bella e impegnativa che ci lascia è quella di una società che “deve essere letteralmente in grado di prendersi cura di se stessa”. I liberali e i democratici possono imparare da questa idea che senza individui autonomi e liberi, senza un ethos che promuova autonomia e libertà, c’è il rischio che sia lo stato ad approfittarne, a stabilire in che cosa deve consistere la nostra felicità. Considerata la saldatura crescente tra potere politico, potere economico e potere tecnologico che si sta ormai verificando su scala planetaria, credo che quest’idea sia più attuale che mai.