(LaPresse)

magazine

Un musical per il dittatore

Il regime, i bunker, gli applausi. In “Film di Stato” l’Albania di Hoxha ma anche l’ombra delle autocrazie d’oggi: è un piccolo trattato d’attualità sui rituali, le immagini, i tic sempre involontariamente comici del Potere

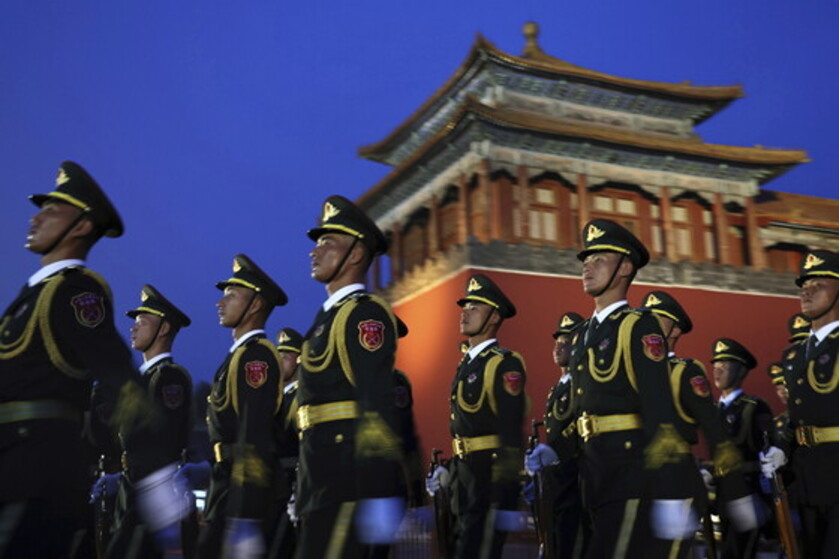

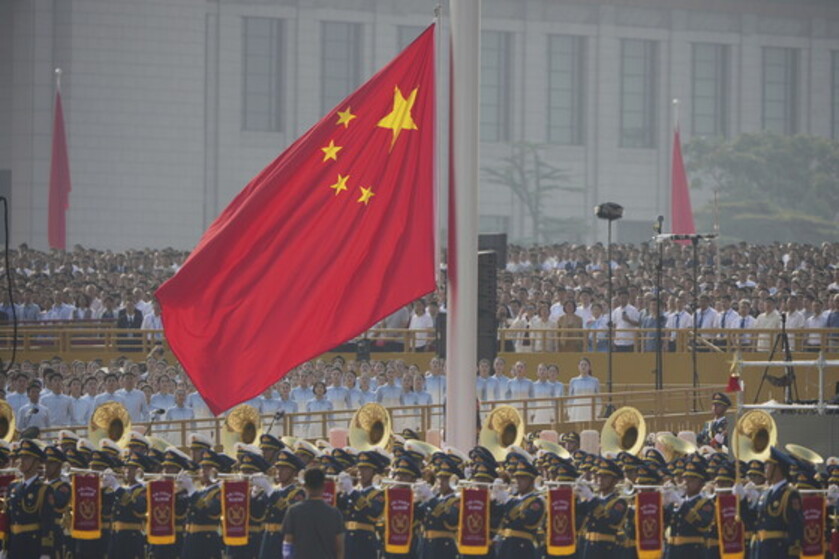

E ’davvero un momento d’oro per i dittatori. Mai così tanti e tutti insieme a festeggiarsi, darsi pacche sulle spalle, scambiarsi consigli su come vivere fino a 150 anni, come nella gran parata di Pechino: ecco Xi Jinping impupazzato à la maoista, Putin in visibilio come a una prima alla Scala, Kim Jong-un in estasi davanti a tutti quei missili, o forse con la testa già al buffet. I tempi cambiano, le coreografie del potere no: sempre esagerate, pacchiane, tremendamente “camp”. E allora non poteva esserci momento migliore per vedere in anteprima a Venezia questo “Film di Stato”, di Roland Sejko, dedicato a discorsi, parate e imprese tiranniche di Enver Hoxha – folle dittatore del Novecento, anche se meno noto al pubblico rispetto ai grandi classici.

“Film di Stato” è un paziente lavoro d’archivio in cui rivive quasi mezzo secolo di Albania comunista – una Corea del Nord piazzata al centro dell’Europa – ma è anche un piccolo trattato d’attualità sui rituali, le immagini, i tic sempre involontariamente comici del Potere. C’è la follia del comunismo del XX secolo, ma c’è anche l’ombra delle autocrazie di oggi, che al vecchio cinema preferiscono TikTok, meme e AI. E’ un film fatto di applausi: lunghi, scroscianti, ipnotici. Sembra un musical, dico subito a Roland Sejko, documentarista e direttore della redazione editoriale dell’Archivio Luce, che incontro a Roma, prima della presentazione veneziana. L’idea non gli dispiace. “Anche se è un film d’archivio, volevo che assomigliasse a un musical, perché nei musical c’è l’idea di felicità irreale, sganciata dalla vita vera, che è l’essenza della messa in scena di ogni dittatura. Pensavo ai musical sovietici di Aleksandrov, come ‘Circus’”. Si sa che Stalin amava molto i musical. Le commedie musicali facevano da contrappunto alle grandi purghe. Restituivano il terrore staliniano dentro un’autorappresentazione euforica, allegra, piena di gioia di vivere. “E’ l’idea di felicità assoluta che raccontano e promuovono tutte le dittature attraverso le immagini”. Ecco anche il senso di questo titolo bellissimo: “Film di Stato perché sono immagini pensate dallo stato, che rappresentano lo stato, che appartengono allo stato”.

Sejko ha alle spalle vari documentari, spesso costruiti utilizzando immagini d’archivio. Nel 2012 vince un David di Donatello con “La Nave” (che racconta il primo esodo degli albanesi in Italia). Una giovane Elly Schlein gli fa da assistente e segretaria di produzione. “Era brava”, dice Sejko, e io evito di chiedergli se sarebbe stata più brava come regista che da segretaria del Pd (e poi per esordire al cinema in Italia c’è sempre tempo). Per questo “Film di Stato” Sejko ha messo insieme materiali che provengono dall’Archivio del film d’Albania e da altri fondi ministeriali non ancora digitalizzati (il film è prodotto dall’Istituto Luce, lo ha montato Luca Onorati). Immagini per lo più autocelebrative: cerimonie, sfilate, discorsi alla nazione, feste nazionali, glorificazioni del marxismo-leninismo negli stadi e lunghe, monotone sfilate delle auto blu di Hoxha tra strade sterrate, senza altre macchine intorno, solo bici, carretti, desolazione, ma con questa scia incessante di applausi intorno.

Applausi irreali, troppo forti, finti, come i laugh track nelle sitcom americane. Sejko mi spiega perché: “Volevo eliminare il montaggio della colonna sonora, prendere solo le immagini e poi rimontare il suono. Togliendo sia la voce dello speaker che le musiche originali, ecco che risuonano solo gli applausi. Il suono sembra in presa diretta, ma è ricostruito al montaggio. Per questo gli applausi hanno questo suono così gonfiato. Non volevo solo mostrare immagini di repertorio dell’Albania comunista, ma dare il senso di un’ossessione e un’oppressione costruite in uno scroscio continuo di applausi”. Quegli “applausi che sembrava non dovessero finire mai”, scriveva Solgenitsin descrivendo le scene di accoglienza per Stalin, all’apice delle epurazioni e delle carestie pianificate. Questi applausi modificati e rimontati su vecchie immagini d’archivio mi sembrano davvero una metafora limpida: il deep-fake di ogni dittatura. Ciò che rende così perturbanti le immagini di “Film di Stato”. “Vorrei che ci si avvicinasse a queste immagini come a quelle di un mondo distopico, alieno, chiuso”, prosegue Sejko, “un mondo orwelliano, da fantascienza, come in quello spot della Apple del 1984, girato da Ridley Scott”. Un anno prima della morte di Enver Hoxha.

Ma questo è anche il racconto delle grandi tappe di un regime unico nel suo stile. Come tutti i dittatori, Hoxha era sopraffatto da follia e onnipotenza, ma con una spiccata vocazione per l’isolazionismo. Partito come perfetto stalinista, sviluppa una forma di marxismo-leninismo così puro da risultare radioattivo. “Si spacciava per grande intellettuale, si considerava un teorico del comunismo” dice Sejko, “ha scritto quaranta libri, tra memorie, diari, scritti ideologici, tutta roba senza alcun valore, mediocre”. Opere “derivative”, dicono gli storici. Forse scritte da qualche schiavo nascosto in cantina, quando ancora non c’era ChatGPT.

All’avvio del processo di destalinizzazione, Hoxha si sente tradito: molla Kruscev e passa a Mao. Dura poco. Vede la Cina che dialoga con l’Occidente come un’eresia. Decide così che l’Albania diventerà l’ultimo baluardo del marxismo più autentico. In una miscela di paranoia isolazionista e terrore repressivo, l’Albania diventa una fortezza chiusa al mondo esterno. Un gigantesco esperimento sociale. Una reality marxista-leninista a cielo aperto che va avanti nell’indifferenza generale. All’alba degli anni Novanta, quando viene giù tutto, è un museo vivente del più spettacolare fallimento comunista. L’ultimo paese in Europa a rimuovere le statue di Stalin. Nel film di Sejko ci sono immagini incredibili di Hoxha vecchio, stanco, logorato dal diabete, che passeggia nella sua villa. Sembra uno dei grandi gangster di Scorsese. Sembra Brando nel “Padrino”. “Sono immagini amatoriali, realizzate dal capo della sorveglianza di Hoxha”, mi spiega Sejko, “le ho trovate tra i fondi ministeriali a Tirana, e mi sembravano perfette per raccontare le ultime tappe dell’isolazionismo, chiuso nella villa, con sua moglie, seduti su una panchina, in silenzio”. Hoxha aveva costruito un mondo dove l’ideologia era una performance di cui lui stesso era, insieme, l’artista, il curatore e l’unico spettatore pagante.

“Film di Stato” si apre sul giorno dopo i funerali di Hoxha: studenti, persone comuni che portano fiori sulla tomba, versano lacrime. E’ una messa in scena? Piangono per davvero? “Non si sa. Di sicuro c’è solo che il giorno dopo il crollo del regime nel 1991 nessuno era più comunista”, dice Sejko, “come in Italia il 26 aprile del ‘45 nessuno era fascista”. “Io vivevo a Elbassan, vicino Tirana. Ero all’ultimo anno di liceo. Ricordo la grande confusione, lo sgomento nelle facce delle persone. Era un giorno di lutto, anche se in molti eravamo contenti. Però non si poteva festeggiare, neanche in casa. Era rischioso”. L’Albania comunista sarebbe andata avanti altri sei anni. Nel 1991 avevo diciassette anni e non capivo nulla. Dai racconti che sentivo mi sembrava che gli albanesi fuggissero da un cataclisma, una qualche catastrofe naturale. Si parlava molto dell’emergenza, non delle cause di quell’emergenza. Poi si diceva che la tv italiana li avesse illusi e che ora venivano da noi per inseguire questo sogno di ricchezza. Insomma, era colpa della tv, non di un regime comunista totalitario e repressivo. “Sembravamo degli alieni”, mi dice Sejko, “catapultati lì da un altro mondo e un’altra epoca”. Del resto, per i comunisti italiani, l’Albania di Hoxha era come un parente matto chiuso in soffitta. Ci si interrogava sui gulag siberiani, ma si rimaneva ciechi davanti a un regime totalitario che si poteva quasi vedere dal Salento.

“Vivevamo circondati da slogan”, racconta Sejko. Quegli slogan ossessivi che risuonano lungo tutto il film. Gli stessi scanditi nelle nostre università e nei volantini della lotta armata anni Settanta. “A scuola studiavamo marxismo-leninismo, materialismo storico, storia del partito dei lavoratori. Se cresci in un mondo del genere lo trovi normale. Poi arrivano i primi dubbi. Il mondo si apre. Nel mio caso, succede grazie allo studio delle lingue e alla televisione”. La televisione è quella italiana, che in Albania sfugge al controllo di stato attraverso complicate operazione d’antenna. Col cinema invece era impossibile. Dall’Europa arrivavano film francesi e italiani ma con una scelta editoriale precisa. “I film italiani erano soprattutto film di mafia, Rosi, Damiano Damiani, opere tratte da Sciascia”, mi spiega Sejko. “I film di mafia servivano a rafforzare l’idea dell’Occidente come terra di corruzione. Il capitalismo e la mafia erano la stessa cosa”.

Gli apparecchi televisivi in Albania arrivano soprattutto negli anni Settanta. Sono progettati per ricevere solo il segnale trasmesso dalla tv di stato. Se importati dall’estero, viene rimosso il dispositivo per le frequenze ultraalte. Il governo utilizza anche un “disturbatore” per le antenne. Ma gli albanesi si ingegnano: antenne fatte in casa con materiali di scarto, fili di ferro, lattine. Si condividono informazioni tecniche in una rete clandestina di antennisti. “La televisione italiana si vedeva soprattutto d’estate”, mi dice Sejko, “grazie al bel tempo”. “I miei ricordi sono legati ai grandi sceneggiati della Rai, ma la vera impennata c’è stata con l’arrivo delle tv private. Vedevamo Telenorba che trasmetteva ‘Colpo Grosso’, uno dei programmi più seguiti. Tutti in Albania conoscevamo Umberto Smaila”. Le terrazze albanesi si riempiono di antenne. Il governo sapeva, ma era costretto a chiudere un occhio, altrimenti avrebbe dovuto arrestare tutti. E trovo davvero commovente quest’idea di libertà costruita su “Colpo grosso” e su quella televisione che i nostri intellettuali consideravano il Male. Una libertà inseguita spostando le antenne verso Otranto, per riuscire a vedere magari il Festival di Sanremo di nascosto. Materiali per una strepitosa commedia all’italiana (o all’albanese), se non fosse che qui non si riesce mai a prendere davvero per il culo il comunismo. Sembra sempre di mancare un po’ di rispetto al nonno partigiano.

Roland Sejko si laurea in lingua inglese all’università di Tirana nel 1990. L’anno dopo arriva in Italia a bordo di una nave. “Il giorno che ho lasciato Tirana, migliaia di persone entravano nelle ambasciate. Sono arrivato tre mesi prima della ‘Vlora’, la nave che per tutti diventerà il simbolo dell’esodo albanese. Ma la mia era piccola. C’erano solo cinquemila persone a bordo”. Cinque anni dopo entra a lavorare all’Istituto Luce. Fonda anche un giornale per gli albanesi in Italia (“Il Mondo Albanese”). Andrà avanti per diciassette anni. Nel 2007 gira il primo film, “Albania il paese di fronte”, prodotto dall’Istituto Luce e da History Channel. Una storia quasi da american dream. A là Frank Capra. “Ma l’Italia del 1990 era molto diversa”, mi dice. “Era un paese con più possibilità, un paese più solidale”.

Anche l’Albania di oggi è molto diversa. A settembre si incontra sempre qualche coppia progressista di ritorno da Saranda, Valona, Durazzo, “non sai che mare, che prezzi! Altro che Ibiza! Altro che Salento!”. Lanciati all’inseguimento di acque cristalline, i vacanzieri restano però colpiti soprattutto dai bunker. Bunker ovunque. Nessuno sa quanti con precisione. Si va dai 170 ai 250 mila. Un bunker ogni quattro persone. Li trovi anche sulla Lonely Planet (“dormire in un bunker in Albania”, come nei fari in Cornovaglia). Negli anni Sessanta, Hoxha si convince che l’Albania può essere invasa da un momento all’altro. Tutte le risorse del paese sono riversate nel cemento armato. Gli albanesi sono malvestiti, malnutriti, ma i bunker sono la priorità. Un po’ come i tunnel di Hamas a Gaza. In “Film di Stato” i bunker non potevano mancare. Sejko ha trovato immagini di repertorio incredibili: test dei bunker con esplosioni e cani, capre e conigli piazzati dentro per vedere i danni ai tessuti o controllare lo choc psicologico. Che questi bunker fossero inutili dal punto di vista militare era irrilevante. Contava il gesto, il simbolo, la manifestazione. Contava l’attesa di questo nemico invisibile. Un “Deserto dei Tartari” riscritto dalla psicosi di Hoxha. E oggi? “Oggi i giovani albanesi sanno poco o nulla di Hoxha”, mi dice Sejko. “Ci sono un paio di musei, ma sono fatti più per i turisti che per gli albanesi. Non c’è molto interesse per raccontare il passato comunista albanese”. Forse è naturale così. I bunker restano, sparsi per il paese come relitti di cemento di una paranoia che non c’è più. E quegli applausi infiniti, ricostruiti al montaggio, continuano a risuonare come gli ultimi echi di un musical che nessuno vuole più sentire.