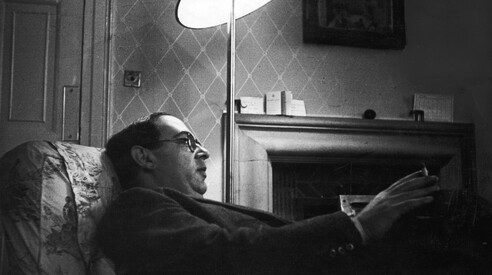

Foto Getty

la prospettiva del filosofo

Liberale ma anche pluralista. La lezione di Berlin per i nostri tempi di fanatismo

Per il filosofo britannico la libertà non è l'unico valore a questo mondo. Piuttosto esso convive insieme ad altri, che corrispondono a bisogni umani differenti e insopprimibili

Se l’estate porta con sé il “dolce far niente”, qualche buona lettura può aiutare ad ammortizzare la noia. Leggere Sir Isaiah Berlin (1909-1997) difficilmente può causarla o alimentarla. Al contrario, un po’ per la sua capacità di scrittura invidiabile, limpida com’è, un po’ per i temi classici trattati, ma sempre in maniera chiara, il pensatore di origini lettoni può risultare piacevole anche per i non addetti ai lavori. Berlin è unanimemente considerato come uno dei più importanti studiosi del tema della libertà. In svariati suoi lavori, tra i quali il noto Due concetti di libertà (1958), ha chiarito in maniera esemplare la distinzione tra la cosiddetta libertà negativa e quella positiva. La prima, a ben vedere, è logicamente il presupposto della seconda: libertà è dunque prima di tutto assenza di coercizione. “Il significato fondamentale della libertà – ha scritto il Nostro – è la libertà dalle catene, dall’essere imprigionato o reso schiavo da qualcun altro”. Nel corso del Novecento, e per mezzo di uno scivolamento semantico operato soprattutto grazie ai cosiddetti new liberals inglesi sul finire del secolo precedente, la libertà è divenuta altro: e cioè l’idea che l’individuo dovesse essere messo nelle condizioni di sviluppare appieno le proprie capacità. Comportando, evidentemente, un’espansione dell’intervento statale per fornire i mezzi reputati necessari alla liberazione degli individui. La libertà, detto altrimenti, porta in tal modo con sé il potere: anzi, ne è piuttosto resa succube e schiava. Non è un caso che in una nota del classico sopracitato Berlin descrivesse la liberazione del “vero” sé e la creazione della “vera” libertà come una formula che molti tiranni potrebbero usare “per giustificare i loro peggiori atti di oppressione”.

Come invitava a discettare di libertà in modo disincantato, senza idolatrie di sorta, il filosofo naturalizzato inglese sollecitava d’altro canto a prendere sul serio il pluralismo, coma ha scritto in un recente volume Dino Cofrancesco: Isaiah Berlin. Il pluralismo preso sul serio (Rubbettino). Per Berlin, la libertà non è l’unico valore a questo mondo. Piuttosto, esso convive insieme ad altri, che corrispondono a bisogni umani differenti e insopprimibili. L’uomo è una creatura tutto sommato complessa e ciò lo rende quindi aperto a una serie di influenze, certamente anche foriere di conflitto. Il bisogno di radici, che Simone Weil definiva il più importante per l’anima umana, è per Berlin pure cruciale. La libertà trova i suoi limiti anche nel suo far parte di molteplici comunità. Queste ultime costituiscono un po’ la bussola che consente alle vele di orientarsi in mezzo al mare, e magari soprattutto in caso di burrasca. Prendere atto del pluralismo dei valori, pertanto, consente di rifuggire una tendenza monistica sempre in agguato: quel fanatismo senza pietà che non conosce altro da sé, che non sa che cos’è il dubbio, che non rispetta l’esperienza perché orpello alla realizzazione di uno schema di perfezione onnicomprensivo. “Questa fede antica e quasi universale, su cui riposa tanta parte del pensiero, dell’azione e della dottrina filosofica tradizionale (…) ha condotto più volte (e ancora conduce) ad assurdità nella teoria e a conseguenze barbare nella prassi”. Non per nulla tra gli autori da lui più criticati figura Saint-Simon, “posseduto per tutta la vita dall’idea che egli era il grande, nuovo Messia infine giunto a salvare la terra”. Meno certezze e più scetticismo, ammoniva Berlin: ecco “un freno salutare” all’ardore messianico degli ingegneri sociali di ieri, di oggi e di domani.