Itcho Hanabusa, “Monaci ciechi esaminano un elefante”, 1888

Quid est veritas? /5

Chi è custode della verità

Dalle certezze razionali della matematica a quelle di fatto delle scienze naturali, a quelle convenzionali. Cosa c’entra la validazione delle conoscenze con un gruppo di ciechi che tocca un elefante. Un’indagine

C’era una volta, a Savatthi, un re. Egli riunì tutte le persone cieche dalla nascita che vivevano nel suo regno e mostrò loro un elefante. Affidandosi al tatto, ciascuna cercò di scoprire che cosa avesse davanti. Chi toccò la zanna, disse che un elefante è come un aratro. Chi toccò la proboscide, ribatté che un elefante è come un serpente. Chi toccò il fianco, sostenne che è come un muro. Chi toccò la punta della coda, che è una scopa. E così via, prima dissentendo, poi litigando in modo sempre più acceso (“La verità è questa!”, “No, è un’altra!”) fino a prendersi a pugni. Lo spettacolo divertì molto il re. Il Budda (Udana 6.4) racconta questa parabola per commentare le dispute fra seguaci di religioni diverse. A noi farà agio usarla come fil rouge in ciò che segue. La verità non è nell’elefante e non è nelle persone che lo esaminano, ma nella conformità fra l’elefante e ciò che di esso si afferma. Le verità umane sono parziali (e talvolta partigiane). Chiamiamole, se vi piace, congetture (o convincimenti). Se esiste una verità sovraordinata come l’elefante, a essa dobbiamo adeguarle. Cercare la verità è il nome con il quale nobilitiamo lo sforzo dei ciechi di assicurare che le loro conoscenze siano conformi all’elefante.

Questo articolo rivisita la parabola dell’elefante e dei ciechi spostandola nel villaggio globale di internet. Un cieco potrebbe fare un post, confezionato con l’obiettivo di diventare virale. Un altro sfrutterebbe il suo ruolo di influencer, che del resto ha qualche affinità con quello del profeta. Un terzo, invece di toccare con la propria mano, si affiderebbe all’opinione di un’intelligenza generativa, alimentata con le affermazioni di altri ciechi. Senza dimenticare che, in fondo alla parabola e ignorato nei riassunti, c’è un re che assiste divertito. La premessa è che il percorso verso la verità richiede tre passaggi cruciali. Il primo è la produzione di conoscenze, come fanno i ciechi quando toccano l’elefante. Il secondo è la loro validazione, che è condizione necessaria affinché altri possano fidarsene e farle proprie. Il terzo è la condivisione di conoscenze validate, che consolida il patrimonio dei saperi a beneficio di tutti. La tesi è che nel villaggio globale le connessioni sono aumentate in modo esplosivo: vittima collaterale del bombardamento informativo è la validazione delle conoscenze, che cambia il senso della condivisione. Se a Savatthi ci fosse internet, la cacofonia di opinioni intorno all’elefante (il “traffico dati”) sarebbe assordante. Il re, forse, ne sarebbe ancora più divertito mentre l’elefante resterebbe, come sempre, imperturbato.

I meccanismi di produzione, validazione e condivisione delle conoscenze dipendono dai domini considerati. Possiamo distinguerne tre: verità di ragione, verità di fatto e verità convenzionali. Le verità di ragione sono necessarie e universali, come quelle matematiche. L’affermazione 1+1=2 è vera senza margini di dubbio. (I buontemponi chiosano che nel sistema di numerazione binario l’affermazione corretta è 1+1=10, ma il significato non cambia.) L’etimologia della parola “matematica” rinvia a ciò che può essere appreso, o scoperto, da soli: ai ciechi non serve il tatto, basta l’occhio della mente. I numeri naturali sono infiniti: nessuno può averci insegnato il nome di ogni numero; eppure, sappiamo quale numero viene dopo 2025. Dal 12 ottobre 2024, il record per il numero primo più grande consta di oltre 41 milioni di cifre decimali; eppure, siamo certi che il record può essere migliorato perché sappiamo che i numeri primi sono infiniti.

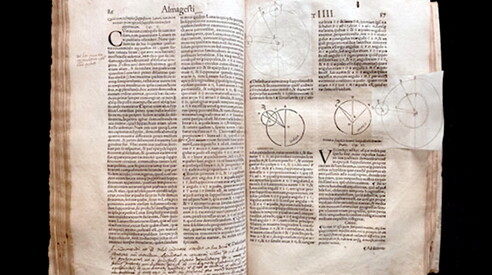

I matematici hanno atteggiamenti diversi rispetto all’elefante di cui si occupano. Molti credono che l’elefante esista e che il loro lavoro ne scopra progressivamente le fattezze. Secondo questo punto di vista, la verità (aletheia) è il disvelamento di idee che esistono oltre il mondo sensibile. Altri riportano la matematica a una costruzione formale, che manipola simboli secondo regole che garantiscono di giungere a conclusioni corrette. Sotto questa prospettiva, un matematico inventa gli assiomi e ne studia le conseguenze. Nel romanzo fantastico “Il gioco delle perle di vetro”, Hesse racconta di un sistema di astrazioni dove i giocatori migliori condividono un senso di eleganza e bellezza senza riferimento ad alcun elefante. Il modello matematico per eccellenza sono gli Elementi di Euclide, retti dalla terna: assioma, teorema, problema. Gli assiomi sono le premesse accettate come vere a priori. Un teorema è una proposizione dimostrata logicamente dagli assiomi. Il problema è una questione da affrontare esibendo un procedimento costruttivo che conduce alla soluzione. I teoremi sono il corpus delle conoscenze, che alimenta le tecniche applicate ai problemi.

La produzione delle verità di ragione è decisa dalla loro dimostrabilità. Quando un matematico dimostra una proposizione, la riconosce come vera. La validazione di una proposizione matematica richiede che la sua dimostrazione sia esaminata e ritenuta corretta da altri esperti (peer review). Il 23 giugno 1993 Andrew Wiles annunciò di avere dimostrato l’ultimo teorema di Fermat, rimasto aperto per oltre 300 anni. Tre mesi dopo, nella dimostrazione emerse una fallacia che richiese un anno per essere risolta. Quando nel 1995 fu pubblicata la dimostrazione completa, la scoperta di Wiles fu validata e condivisa. Validazione e condivisione sono essenziali affinché una proposizione sia considerata vera da una comunità. Io non so verificare la dimostrazione di Wiles: eppure, giacché essa è stata validata e condivisa da esperti di cui mi fido, ammetto fra le mie conoscenze vere l’enunciato dell’Ultimo Teorema di Fermat. Gli esperti sono i custodi, che tutelano la qualità delle fonti.

Le verità di fatto sono contingenti ed empiriche, come nelle scienze fisiche e naturali. Non possono essere dimostrate senza margini di dubbio, ma appaiono come le spiegazioni più coerenti per l’evidenza sensibile che è stata raccolta. Mentre le verità di ragione sono valutate per la loro coerenza con gli assiomi, alle verità di fatto si richiede di essere conformi al mondo esterno (o a ciò che di esso possiamo misurare). Nella parabola ciascun cieco riporta la sua migliore versione per le verità di fatto. Ciascun cieco produce conoscenze, ma non ci sono custodi che le filtrino e le organizzino. Se un cieco-zanna prendesse la mano di un cieco-proboscide e lo conducesse ad accarezzarla, l’ipotesi che l’elefante sia come un aratro sarebbe falsificata e accantonata. D’altra parte, se tutti i ciechi toccassero soltanto la zanna, la comunità dei ciechi riterrebbe vera l’ipotesi (fino a prova contraria) che l’elefante è come un aratro.

Le verità di fatto sono spesso riconducibili a una cornice interpretativa, che deve assicurare un buon grado complessivo di coerenza con i dati empirici. Questa cornice è soggetta a cambiamenti incrementali oppure può subire drastici rivolgimenti, come è stato per la rivoluzione copernicana o per la teoria della relatività. I ciechi producono le conoscenze, i custodi validano l’interpretazione. Il metodo empirico sviluppato dalle scienze punta a costruire cornici interpretative solide, nonostante le limitazioni umane. Già Francis Bacon ne aveva descritte alcune nel Novum Organum. Tendiamo a privilegiare i dati che confermano quanto pensiamo (confirmation bias) rispetto a quelli che ci forzano a rimetterlo in discussione. La ricerca della verità può essere distorta da motivazioni spurie come il potere o il prestigio, oppure soggiogata all’autorità o alla tradizione. Bacon classifica gli errori sistematici nella ricerca delle verità di fatto in quattro categorie, argutamente chiamate idola (simulacri) perché si sostituiscono all’elefante che i ciechi sono chiamati a esaminare. Sono idoli la tendenza a immaginare cause o intenzioni spurie; gli stereotipi e i pregiudizi individuali; gli errori imputabili al linguaggio e ai codici di comunicazione; l’accettazione acritica di sistemi filosofici o religiosi che condizionano il quadro interpretativo.

La società ha affidato la produzione e la validazione delle verità di fatto alla comunità degli scienziati. La voce scientist fu coniata nel 1833 da William Whewell in seguito alla crescente professionalizzazione di questa comunità di esperti e custodi. Essa fu proposta ironicamente come calco di forme analoghe quali artista, giornalista o economista. L’espressione era in opposizione a sciolist (oggi desueto), ossia chi parla con sicumera di ciò di cui non è esperto: in italiano, potremmo tradurlo saccente o, con licenza poetica, opinionista. Il successo della scienza e i benefici apportati all’umanità sono evidenti. Tuttavia, la produzione contemporanea soffre di superfetazione. Un rapporto commissionato nel 2020 dalla National Science Foundation stima che il numero di articoli scientifici pubblicato in un anno sia superiore a 2,5 milioni. Una produzione così elevata solleva molti dubbi: nessuno può leggerne più di una frazione insignificante – quali sono i meccanismi che orientano l’attenzione e il consenso ad avviare la loro validazione? La validazione conferma la produzione di conoscenza mediante una replicazione indipendente. Un secondo cieco che tocchi lo stesso punto esaminato dal primo cieco deve raggiungere conclusioni analoghe. Tuttavia, il processo di validazione è lento e poco remunerativo. Confermare la tesi di un altro accresce la reputazione dello scopritore, non quella del custode. Inoltre, la validazione sottrae tempo alla produzione, che è l’indicatore principale utilizzato per allocare fondi e cattedre. Il re incentiva i ciechi a competere più che a cercare insieme la verità.

Le verità convenzionali sono convincimenti ampiamente condivisi da una comunità, per i quali tuttavia non si dispone di evidenza sufficiente alla loro validazione secondo il metodo empirico delle scienze naturali. Le verità convenzionali orientano l’azione dei ciechi quando l’elefante è altrove o addirittura non c’è. La produzione di verità convenzionali è agevolata dalla malleabilità con cui i fatti sono interpretati e dalla propensione umana a inventarsi spiegazioni alternative. La loro validazione è facilmente messa in discussione, perché non v’è consenso sui metodi e sui custodi. La principale difficoltà è descritta dal poeta Coleridge nella sua Biographia literaria, dove commenta l’effetto paradossale per il quale la crescente diffusione di libri conduce alla prevalenza degli opinionisti (sciolist). Quando l’aumento dei lettori alza la percentuale di coloro che sono interessati a essere intrattenuti o confermati nelle loro opinioni rispetto a coloro che desiderano conoscere l’elefante, il successo arride agli autori che li compiacciono.

Se la condivisione di verità convenzionali è così veloce da anticipare la loro validazione, la mera popolarità diventa un criterio alternativo di verità. Se se ne parla, deve esserci qualcosa di vero; se se ne parla così tanto, a maggior ragione: vox populi, vox dei. A chi sostiene posizioni diverse o mette in dubbio la convenzione prevalente è negata la fiducia, che sorregge il processo di validazione. Il pubblico si affranca dagli esperti, finendo per credere a ciò a cui altri credono senza una fase preliminare di validazione. Le verità convenzionali si auto-inverano: sono credute vere perché gli altri ci credono.

Ricordate l’idrossiclorochina? Il 25 febbraio 2020 un istituto di ricerca francese caricò su YouTube un video, affermando che ricercatori cinesi avessero constatato miglioramenti spettacolari nei pazienti affetti da Covid-19. Nell’arco di circa un mese, una catena di eventi casuali culminò in un tweet del presidente degli Stati Uniti che dichiarava il farmaco un potenziale game-changer per la pandemia. L’opinione pubblica, nonostante lo scetticismo della comunità scientifica, convenne di ritenere l’affermazione vera: le vendite di farmaci equivalenti esplosero, insieme al numero di opinionisti che ne affermavano l’efficacia senza prove. Per un paio di mesi, una parte consistente dell’opinione pubblica si accodò a un gruppo di ciechi che, senza avere mai toccato l’elefante, diceva loro quanto volevano sentire. Oggi, il consenso scientifico è che terapie per il Covid-19 basate su idrossiclorochina abbiano effetti nulli, se non addirittura negativi.

Ricapitoliamo: la sequenza produzione-validazione-condivisione è essenziale per organizzare le conoscenze di una comunità, permettendole di comprendere, valutare ed agire. L’esplosione di connessioni permessa da internet ha accelerato la velocità della condivisione al punto di mettere in crisi la validazione e in discussione la funzione di custodia affidata agli esperti.

“Meglio non sapere nulla, che molte cose a metà! Meglio essere un folle per propria iniziativa, che un saggio secondo il parere di un altro” (Nietzsche, “Così parlò Zarathustra”).

Marco Li Calzi è ordinario di Metodi matematici per l’economia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Con il suo articolo prosegue la serie estiva del Foglio dedicata alla verità. Ogni settimana un autore diverso si occuperà di osservare questo concetto fondamentale dal punto di vista di una specifica disciplina: giurisprudenza, matematica, astrofisica, economia, politica, informazione, teologia. “La verità, in pratica” di Michele Silenzi è uscito il 15 luglio, “La verità alla sbarra” di Giovanni Fiandaca il 22, “Quale verità per la polis” di Flavio Felice il 29, “Ci vuole una fisica bestiale” di Marco Bersanelli il 5 agosto.