Le parole del discorso sullo stato dell’unione sono scelte con cura. Lo speechwriter di Bill Clinton, disse che “strong” è parola “seducente”.

La fazione americana

E pluribus unum – Anticipiamo una parte di “Politica americana. Una piccola introduzione”, il libro di Mattia Ferraresi edito da Luiss University Press (128 pp., 11 euro) da oggi in libreria.

I padri fondatori si sono affannati per inoculare nell’organismo americano gli anticorpi al sistema dei partiti, eredità politica del vecchio mondo del quale si voleva liberare. Con le sue lotte dinastiche, le dispute localistiche per affermare il proprio campanile su quello del vicino, le guerre fra nazioni ma anche quelle interne alla società civile, ai partiti politici, alle chiese, alle congregazioni, alle famiglie, l’Europa era l’incarnazione dello spirito di partigianeria che il Nuovo Mondo si proponeva di superare. Al centro dell’esperimento americano abita l’idea dell’unione, un tutto organico che supera lo schema degli interessi di parte, proiettando sullo schermo della storia umana una nuova dimensione del vivere civile, lontana dalle faziose degenerazioni europee. Il primo scopo della Costituzione americana è assicurare una more perfect union. Nel preambolo alla Carta, rafforzare l’unione viene prima di qualunque altra necessità, compreso “assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi e alla posterità”, e per decreto costituzionale il presidente è tenuto “di tanto in tanto a fornire informazioni al Congresso sullo stato dell’unione”. Il perfezionamento dell’unione è l’ideale cui il popolo e il governo tendono, e dar conto dello stato della coesione nazionale è la prima responsabilità del presidente.

Negli ultimi decenni si è affermata la consuetudine di riferire sullo stato dell’unione con un discorso al Congresso a ridosso della data dell’inaugurazione presidenziale, nel mese di gennaio. Una prolusione alquanto retorica in cui il presidente ricapitola l’anno appena trascorso e lancia l’agenda politica per quello che verrà; l’intera esposizione, tuttavia, potrebbe essere ridotta alla variazione su un tema codificato: “The State of the Union is strong”. Gli ultimi cinque presidenti hanno scelto l’aggettivo “forte”, anche nella sua forma comparativa o superlativa, per qualificare l’andamento dell’unione. Nel gennaio del 2002 il presidente George W. Bush ha detto: “Mentre ci riuniamo questa sera la nostra nazione è in guerra, l’economia in recessione e il mondo civilizzato affronta pericoli senza precedenti. Eppure lo stato della nostra unione non è mai stato così forte”.

Negli ultimi decenni si è affermata la consuetudine di riferire sullo stato dell’unione con un discorso al Congresso a ridosso della data dell’inaugurazione presidenziale, nel mese di gennaio. Una prolusione alquanto retorica in cui il presidente ricapitola l’anno appena trascorso e lancia l’agenda politica per quello che verrà; l’intera esposizione, tuttavia, potrebbe essere ridotta alla variazione su un tema codificato: “The State of the Union is strong”. Gli ultimi cinque presidenti hanno scelto l’aggettivo “forte”, anche nella sua forma comparativa o superlativa, per qualificare l’andamento dell’unione. Nel gennaio del 2002 il presidente George W. Bush ha detto: “Mentre ci riuniamo questa sera la nostra nazione è in guerra, l’economia in recessione e il mondo civilizzato affronta pericoli senza precedenti. Eppure lo stato della nostra unione non è mai stato così forte”.

In tempi recenti, il discorso ha assunto inevitabilmente la forma dell’esercizio politico e programmatico, con i membri dei partiti che applaudono selettivamente alla proposta di alzare il salario minimo o di disimpegnarsi dai teatri di guerra, mentre i giudici della Corte suprema in toga affermano la loro terzietà astenendosi dalle manifestazioni di giubilo – o appisolandosi, come capita ai più attempati fra loro ma il rituale suggerisce qualcosa di più profondo, ossia la celebrazione di un’unione che è più solida di qualunque divisione e conflitto. Colui che riferisce al popolo non è il capo di un particolare governo ma il rappresentante dello stato in generale che, per veicolare un vero senso di appartenenza e rassicurazione, spiega ai concittadini come, nonostante le discordie e le lotte fratricide che feriscono il mondo, gli States erano e resteranno per sempre uniti.

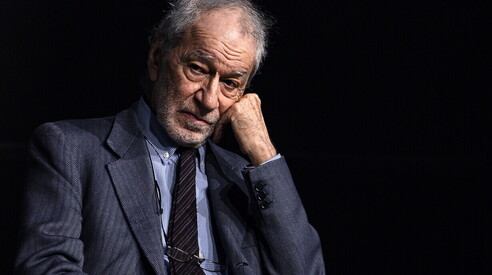

Le parole del discorso sullo stato dell’unione sono importanti e vengono scelte con cautela: David Kusnet, già speechwriter di Bill Clinton e ora grande comunicatore in forza alla più potente lobby di ascendenza democratica, il Podesta Group, ha detto che “strong” è una parola “seducente” in quanto “è la forza che fa l’unione, perché l’unità originaria va costantemente difesa, ricompresa, rivitalizzata; il suo mito va raccontato ancora e ancora, con sempre rinnovato vigore, perché possa rivivere nel presente”.

Non sono mancate tuttavia le eccezioni alla regola della continua constatazione della forza dell’unione. Gerald Ford, presidente tra il 1974 e il 1977, tenne nel 1975 un discorso per il quale non si aspettava “molti applausi, forse nemmeno uno”. Ford, senza tanti giri di parole, dichiarò che “lo stato dell’unione non è buono”: si riferiva ai milioni di americani senza lavoro, altri milioni messi in ginocchio dalla recessione e dall’inflazione galoppante. Ma persino le parole inusualmente sincere e dirette di Ford erano ben avvolte nell’idea sorgiva, originaria che l’unione in quanto tale contiene in sé le armi per debellare i nemici che la minacciano. Può essere sfregiata o messa in crisi, momentaneamente ricacciata sotto il pelo dell’acqua della storia, ma non distrutta.

Il nemico mortale della nazione è la fazione. I testi fondanti dell’America sono cosparsi di riferimenti ai pericoli che derivano dalla divisione in fazioni, dai gruppi che rappresentano interessi particolari, degli agenti destabilizzanti che si muovono con lo scopo, implicito o manifesto, di separare ciò che è unito. E’ stato in particolare James Madison, presidente dal 1809 al 1817 e considerato il “padre della Costituzione”, a riflettere sulla fazione e i suoi pericoli allorché federalisti e antifederalisti dibattevano sull’opportunità di federare le colonie sotto un unico governo.

In quel capolavoro di sintesi noto come Federalist No. 10, ossia il decimo saggio dei Federalist Papers, apparso sul Daily Advertiser di New York del 22 novembre 1787, Madison definisce così la fazione: “Un numero di cittadini, che siano essi una minoranza oppure la maggioranza, che sono uniti e mossi da comuni impulsi delle passioni o di interesse, che sono avversi ai diritti degli altri cittadini, o agli interessi permanenti ed aggregati della comunità”. La fazione è la minaccia più insidiosa per la comunità, è la parte che pretende di essere il tutto, e che sia costituita da una minoranza armata o da una maggioranza legittimata dal voto popolare fa poca differenza. Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill daranno nuova profondità e vasta diffusione all’antica idea della “dittatura della maggioranza” qualche decennio dopo la sua prima formulazione, avvenuta nel contesto del dibattito sulla Costituzione, ma l’idea della fazione contiene in nuce i suoi elementi fondamentali. E’ uno scontro fra gli interessi di un gruppo e quelli di una collettività concepita come un tutto organico, come popolo; è la lotta fra il particulare guicciardiniano e la volontà generale, una tensione che per secoli aveva inflitto infinite sofferenze ai popoli europei. Quale occasione migliore di un Nuovo Mondo per costruire un sistema politico libero dal giogo della fazione? Madison vedeva l’unione come la cura giusta: “Abbiamo visto la necessità dell’unione come il nostro baluardo contro i pericoli stranieri, come il garante della pace fra noi, come il guardiano dei nostri commerci e di altri interessi comuni, come l’unico sostituto di quelle installazioni militari che hanno sovvertito le libertà del Vecchio Mondo, e come il giusto antidoto alle malattie della fazione, che si sono rivelate fatali ad altri governi popolari, e che hanno già mostrato sintomi allarmanti nel nostro”. Ma se le cause remote della fazione non si possono eliminare, inchiodate come sono nel legno storto dell’umanità, il “sollievo va ricercato nel controllo dei suoi effetti”. Su questo campo di battaglia si è sviluppato tutto il dibattito sull’organizzazione del governo degli Stati Uniti, sulla separazione dei poteri, la rappresentanza, il rapporto fra potere centrale e governi locali, nella convinzione che un’unione correttamente concepita, messa in pratica e continuamente perfezionata avrebbe potuto contenere gli effetti malefici della fazione. E uno degli effetti è la di visione in partiti.

Era diffusa nei Padri l’idea che il partito non fosse altro che l’espressione della fazione, dunque un tradimento dell’ideale unionista e comunitario che è l’anima del progetto americano. Essi immaginavano una repubblica senza partiti né correnti contrapposte, una forma di governo illuminata capace di discernere necessità e interessi comuni della collettività e di perseguirli senza creare bande ideologiche in competizione. Il sistema americano è fondato sulla sublimazione dei partiti in un’unione per fetta e tuttavia sempre perfettibile. Divisioni e partigianerie sono i mali da cui guardarsi nella realizzazione di un progetto, quello americano, che non è soltanto politico, ma si muove in un orizzonte antropologico e religioso. Una nazione irrorata con l’acqua santa del puritanesimo, con il suo spiccato e ossessivo senso dell’elemento demoniaco in azione nella storia, non poteva che temere sopra ogni altra cosa l’azione di colui che divide, il diavolo.

Quando, nel 2004, un semisconosciuto candidato al Senato di nome Barack Obama disse sul palco della con vention democratica di Boston che non esistevano “un’America liberal e un’America conservatrice”, né “un’America nera, un’America bianca, un’America ispanica e un’America asiatica”, ma “solo gli Stati Uniti d’America”, toccò una corda fissata nella parte più intima del la coscienza americana. Quattro anni più tardi, nel momento più entusiasmante della sua corsa verso la Casa Bianca, Obama parlò di una “storia che ha impresso nel mio codice genetico l’idea che questa nazione è più della somma delle sue parti, che siamo davvero ‘da molti, uno soltanto’”. Quel discorso, intitolato significativa mente “A More Perfect Union”, è stato il culmine di una campagna sfolgorante non tanto per il suo messaggio in novativo, ma per la sua capacità di risvegliare una concezione che è all’origine dell’esperimento americano. Una concezione che rifugge la fazione e persegue l’unione, e pazienza se l’ideale puro di una repubblica senza partigianerie, tesa verso un destino condiviso, nella pratica ha avuto vita breve.

La prima divisione in partiti risale al 1791, durante il primo mandato di George Washington, con la fondazione del Partito Federalista da parte di Alexander Hamilton. L’anno successivo Thomas Jefferson e i suoi seguaci risposero costituendo il Partito AntiFederalista, più tardi ribattezzato DemocraticRepublican, il progenitore dell’odierno Partito Repubblicano. George Washington, invece, non si iscrisse mai a un partito. Il primo presidente, in carica dal 1789, fu richiamato per un secondo mandato nel 1793, quando già pregustava la pensione nelle campagne di Mount Vernon. Washington era infatti considerato l’unico imparziale in grado di mediare fra nord e sud, un residuo dell’originario spirito bipartisan in una nazione sorpresa da un’incipiente processo di frammentazione. Nel suo discorso di addio, Washington denunciò con vigore quei germi di divisione che minacciavano la Costituzione, il cui rispetto era “un principio sacro obbligatorio per tutti”. Ancora una volta è “fazione” il termine chiave in negativo: “Tutte le ostruzioni all’esecuzione delle leggi, tutte le combinazioni e associazioni, sotto ogni possibile caratteristica, con la reale intenzione di dirigere, controllare, controbattere o influenzare il regolare svolgimento e l’azione delle autorità costituite, sono distruttive verso questo principio fondamentale, e in modo fatale. Esse servono a organizzare la fazione, a darle una forza artificiale e straordinaria; a sostituire alla delegata volontà della nazione la volontà di un partito, spesso una piccola ma astuta e intraprendente minoranza della comunità”. Washington preconizza, condannandolo, il mito dell’alternanza dei partiti al governo: le divisioni servono, “a seconda dei trionfi alternati dei vari partiti, a rendere l’amministrazione pubblica lo specchio dei progetti malefici e incongrui della fazione, invece che organi di piani coerenti e unitari digeriti dai comuni consigli, e modificati dagli interessi reciproci”. Il motto e pluribus unum, preso in prestito dalla saggezza degli antichi, ha iniziato presto a scollarsi dall’edificio americano, come accade con certe insegne dei vecchi cinema di periferia.

L’immagine contemporanea del sistema dei partiti in America è associata a un bipolarismo tanto perfetto da sembrare teorizzato, disegnato a tavolino alle origini, mentre è il risultato di bozze imperfette e correzioni, di stratificazioni di errori e ripensamenti, di consuetudini ed eccezioni che hanno fatto scuola. Soprattutto, esso è il risultato di una strana forma di tradimento dello spirito originario di una nazione unita nella molteplicità. L’odierna divisione dello spettro politico fra il Partito democratico e quello repubblicano, con forze minoritarie che si contendono le briciole sotto il tavolo, non è una caratteristica naturale della politica americana, ma il risultato di varie successioni e compromessi. Come la fedeltà religiosa degli americani è determinata dai “risvegli”, ondate irregolari che sconvolgono l’assetto esistente, così la composizione politica è l’esito di convul sioni e rivolgimenti giustapposti, intervallati di tanto in tanto da venti di bonaccia ispirati dall’unità nazionale – repentini cambi di scenario che i politologi chiamano “riallineamenti elettorali”.

La storia dei partiti americani è divisa in sei sistemi. Il primo vede contrapposti i Federalisti di Alexander Hamilton e i DemocraticRepublican di Thomas Jefferson. Il periodo si chiude con la cosiddetta “era of good feelings”, epoca di pacificazione dei conflitti interni benedetta dal presidente James Monroe (1817-1825). Il secondo sistema inizia con la divisione dei DemocraticRepublican in Democratici di Andrew Jackson (Jacksonian Democrats) e partito Whig. La corrente di Jackson diede origine al Partito Democratico, mentre i Whigs si sfalderanno attorno alla metà del XIX secolo per via dei dissensi interni, sorti specialmente intorno alla questione della schiavitù. Il terzo sistema è segnato dalla nascita del Partito Repubblicano, opposto alla coalizione democratica; il quarto coincide con la “Progressive Era” e ha più a che fare con i cambiamenti nel dibattito che con la composizione del l’emiciclo. Il quinto sistema è caratterizzato dallo scontro fra l’ampia compagine democratica unita sotto l’insegna del “New Deal” di Franklin Delano Roosevelt e un Partito Repubblicano spaccato in due tronconi. Non c’è consenso fra gli storici su quale sia stato l’evento politico decisivo per l’avvento del sesto sistema, quello odierno, ma è certo che le sue premesse sono state poste negli anni 60 del Ventesimo secolo, quando i repubblicani conquistarono l’elettorato del sud, mentre i democratici iniziarono a rivolgersi principalmente alle minoranze etniche e ai bianchi progressisti delle grandi città. Intorno a questi sistemi ruotano i partiti minori. Alcuni sono meteore che dopo una stagione fortunata scompaiono senza lasciare traccia; altri sono piccoli satelliti in orbita, perseveranti nella loro irrilevanza; altri ancora sono stelle comete, che con le loro code scintillanti annunciano più importanti accadimenti.