Il cinema ritrovato, più nobile e bello di ogni ideologia

Il cattolico Pupi Avati chiamato a inaugurare la nuova sede dell’associazione degli autori, già baluardo culturale della sinistra. Il racconto di una riconciliazione, nel nome del “cinema vero” e di una rinnovata sintonia col mondo

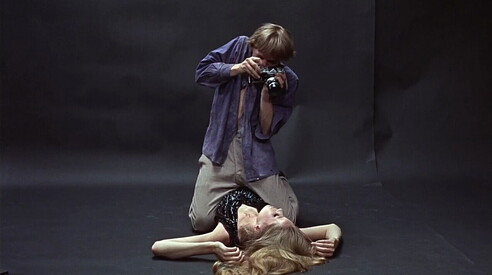

Solo un cardiofrequenziometro potrebbe rilevare che ogni volta transiti da via Principessa Clotilde, davanti a quella celebre porta, i battiti del mio cuore subiscano un’improvvisa accelerazione, costringendomi ad allontanarmi il più rapidamente possibile, per poi riprendere fiato. E’ andata così per i primi trent’anni della mia vita cinematografica romana. Da quella porta si accedeva dai primi anni Cinquanta a oggi all’Anac, l’Associazione nazionale degli autori cinematografici. Era situata quasi al termine della breve strada in discesa, contigua a piazza del Popolo. Un severo portone verde scuro e una targa. Niente altro. Sapevo che lì, a centinaia, si radunavano i registi e gli sceneggiatori più significativi del cinema italiano. Sapevo che in quel vasto sotterraneo si tenevano riunioni veementi, con interventi infuocati soprattutto di Maselli, leader indiscusso, che oltre a indossare orrende cravatte pendule (tutti i registi italiani allora portavano la cravatta) si faceva fotografare da quattro polaroid sincronizzate mentre dormiva.

La mia timidezza congenita e un senso di inadeguatezza cronico mi facevano immaginare quel contesto come il più tremendo, mi svegliavo la notte sudato ancora impressionato dall’incubo di trovarmi di fronte ad Aristarco che avendo scoperto il mio passato democristiano minacciava di pubblicare sulla prima pagina di Paese Sera una petizione con cento firmatari che pretendeva la mia cacciata da Roma.

“Vieni a inaugurare l’Anac…”, mi propone giorni fa il suo presidente destando in me un qualche stupore.

Gli dico: “Ma come, l’hanno fondata nel ’52…”.

Mi dice: “Abbiamo una nuova sede… vedrai”.

“Ma io non ci sono mai entrato… quella di Principessa Clotilde con Loy e Lizzani mi faceva paura…”.

“Paura di cosa?”.

“Di non essere di sinistra…”.

“Da quando sono presidente io non è più necessario…”.

“Ma come mi accolgono quando vedono un cattolico che ha sempre votato Berlusconi che viene a inaugurare l’Anac…”.

“Vedrai le feste che ti faranno…”.

“Quelli che mi hanno sempre guardato male?”.

“Sono morti”.

“Tutti?” esigo rassicurazione.

“Quasi… adesso ci piace parlare più di cinema che di politica…”.

Lui è Francesco Martinotti ed è non solo un talentuoso regista ma è anche il presidente di questa versione soft dell’associazione degli autori. Ha un amico, documentarista, che guida una macchinetta da città. Mi chiama maestro e mi piace subito. Alcuni mi chiamano professore e mi piacciono meno. Monicelli odiava che lo chiamassero maestro, “chiamate così Fellini che se lo merita!”, protestava tagliente. Monicelli avrebbe voluto essere Fellini, persino Visconti per quante arie si desse avrebbe voluto essere Fellini. Tutti noi che abbiamo fatto il cinema in quegli anni lontani avremmo voluto essere Fellini, non solo per gli Oscar ma soprattutto per aver proposto tra le figurine del presepio quella statuetta misteriosa che è l’archetipo di tutti i registi del mondo.

Ci siamo ormai allontanati dal centro: “Ma dove andiamo?”, domando. “Pochi minuti”, mi rassicura il presidente proponendo per distrarmi il solito indovinello di dove abitava quello. Rossellini a via Caroncini, Visconti sulla Salaria, Bernardo al Babuino, il professore (Rosi) in via Gregoriana, E questo nostro percorso dalla Roma del centro alla più estrema periferia si rivelerà per me la metafora del grande cinema italiano, ormai allontanatosi chilometri dalla consapevolezza di quanto valore abbia avuto nella crescita del paese.

Erano gli anni in cui mia madre si affacciava regolarmente alla finestra sul Babuino per vedere chi passasse e poi telefonarmi subito a Bologna alla Findus. “Ho visto Pontecorvo… ha la testa lucida e i pantaloni bianchi…”, urlava al telefono. “Ieri è passata la Lualdi e oggi Pontecorvo… stiamo andando bene…”.

“Sai chi c’era all’alimentari?” si inseriva Antonio.

“Chi?”.

“Sergio Amidei… è alto e ha un vocione… ha comprato dello stracchino”.

“Ma dài…”.

Pensare che l’inventore del neorealismo scendesse dal suo appartamento di piazza di Spagna per comperare dello stracchino mi convinse che forse quel mondo che sognavo da anni non era così impenetrabile. Il cinema si stava avvicinando sempre più. Fino al mio definitivo trasferimento a Roma.

La prima “furbata” che mi venne consigliata fu quella di dare la mia disponibilità a ingrossare la lista dei protestatori. Quei tanti che venivano convocati non appena la censura avesse chiesto tagli o imposto divieti.

In genere ci si trovava in piazza Esedra.

“Per la torcia”, chiedevo a chi mi precettava.

“Portala”.

“Ne ho due…”: erano quelle che mi erano rimaste dal “Portiere di notte” della Cavani e dall’“Urlo” di Brass.

“Portane due, magari la dai a un compagno…”.

La cosa più difficile da sopportare era essere chiamato compagno.

Nel corteo, quando si formava, tutti cercavano di mettersi vicino a Volontè che aveva il megafono e che intonava gli slogan contro il governo fascista, la censura boia etc. Aveva un vocione possente e la gente si affacciava alle finestre. Certe donne a vedere tutte quelle luci in strada credevano si trattasse della processione notturna al Divino Amore e si facevano il segno della croce facendo infuriare Volontè, che per non ingenerare equivoci intonava “Bandiera rossa”.

Io, per un minimo di coerenza, in quei cortei di “Bandiera rossa” ho solo scandito le labiali senza emettere alcun suono. Comunque anche con le labiali dicevo bandiera rosa ottenendo lo stesso effetto e senza tradire così vistosamente le mie origini.

In realtà avendo sempre votato per la Democrazia cristiana sapevo che per fare il cinema bisognava dimostrare di stare con quelli. Non c’era alternativa. Insomma piansi, urlai la mia indignazione per i martiri Bertolucci e Antonioni rifornendomi a piazza Navona di torce sempre nuove. Una notte marciando lungo via del Tritone mi trovai fra Elio Petri e Volontè, due giganti del cinema e della protesta.

“Chi sei compagno?” mi chiese Gianmaria.

“Avati…”.

“Bravo compagno Avati…” mi disse Volontè.

La prima cosa che mi trovai a fare per definirmi inserito nel mondo del cinema vero, quello romano, fu applicare praticamente tutte le apocopi possibili. Il primo cineasta con cui ebbi un’interlocuzione nel nuovo idioma fu un certo Siracusa, segretario di edizione di Piero Vivarelli: “Sei già ito a magnà?”, gli chiesi per testare il mio romanesco. “Ma sei di Bologna…”, mi sgamò subito lui.

L’elitario mondo degli autori era assolutamente diverso, la maggior parte di loro non era romano e si esprimeva in un italiano ricercato. Provenivano quasi tutti dalle facoltà umanistiche e arricchivano il loro eloquio con citazioni in latino o in francese destinate a suscitare l’apprezzamento generale.

Mentre non ebbi mai il coraggio di iscrivermi all’Anac, la generosità e il senso d’accoglienza della mia concittadina Laura Betti mi permisero di entrare a far parte dei selezionati ospiti della sua terrazza in via Montoro. Altro polo culturale che vedeva nella presenza di Moravia e di Pasolini i suoi numi. Io e mia moglie per avere il coraggio di salire quella buia scala attendevamo Sergio Citti, il solo a non intimidirmi. Aveva le braccia corte e i giacconi che indossava gli occultavano totalmente le mani. Si esprimeva in romanesco con un tono di voce interiore, senza muovere più di tanto le labbra, le parole gli rimanevano spesso dentro la bocca e ne percepivi solo una remota eco.

Lassù, all’ultimo piano, c’era Laura, che chiamava Alberto Moravia La Moravia e che aveva generosamente approvato Pasolini quando mi coinvolse nella sceneggiatura di “Salò”. La dislocazione dei presenti a quegli eventi obbediva a un condiviso ordine gerarchico. Al centro del divano sempre Moravia, al suo fianco Pasolini, Bertolucci Bellocchio Siciliano Trombadori e così via, dislocati a cerchio su poltroncine o sedie, quindi noi, il pubblico, quelli in piedi a semicerchio, che non avevano parola ma si godevano quella conversazione pettegola che faceva degli assenti il regolare bersaglio. Quando arrivava il claudicante Moravia tutti si alzavano in piedi. Non ho mai scritto nulla sulla sudditanza psicologica che provai in quelle serate e della enorme seduttività che sapeva sprigionare quell’agglutinato di menti superiori, le stesse che Laura aveva fatto sue grazie a straordinarie lasagne.

Laura si definiva la sposa di Pasolini in un matrimonio bianco. Lei era stata la sola ad aver cercato il suo sesso (me lo raccontò lei stessa), adagiandolo su un letto pomeridiano di quella sua stessa casa, convinta di farlo ricredere. Trevi, irriconoscente, ha scritto di lei il peggio, ma è degli intellettuali cercarlo e trovarlo in chi stimano e Trevi in questo è maestro e amico.

Molti, e io per primo, non ci sarebbero se non ci fosse stata la generosità di Laura, quanto spazio occupava ovunque si trovasse tenendo alta la teglia delle lasagne. “Questo è il ragù di via Galliera… alla Moravia le piace la crosta… lasciategliela”, strillava. Non riuscivo nemmeno a immaginare allora che questo luogo, che era la concentrazione del potere culturale del paese, non avrebbe più acceso le sue ciotole di cera e Laura non ci avrebbe più offerto le prelibatezze di via Galliera. Ma tutto ciò avveniva ali inizi degli anni Settanta mentre adesso con la missione di andare a inaugurare la nuova Anac ci troviamo imprigionati da una successione interminabile di auto. Il presidente è seduto dietro e mi rassicura mentendo: “Pochi minuti e ci siamo”.

E la Roma delle ville di un liberty discreto del quartiere Nomentano, delle fioriere zampillanti, dei portieri e delle cameriere rumene, via via svanisce, sostituita da una Roma, in cui si impongono enormi edifici sempre più impersonali. E da lì si diparte la sterminata periferia Romana in un intreccio di strade inestricabile. Mi rendo conto che in questo viaggio verso il nulla che non accenna a concludersi vi è la storia del cinema Italiano. Di come in tutti questi chilometri che percorriamo si siano succedute le tante stagioni, dal suo rinascere nel dopoguerra, considerato da subito il più bel cinema del mondo. E il nostro interminabile viaggio è la metafora di quel cinema italiano che da quell’alta consapevolezza di sé, è andato via via rinunciando all’ambizione di contare davvero qualcosa, di avere una enorme eredità da onorare.

I cineasti di allora, pur con la loro supponenza, pur con quel non sapere rinunciare alle troppe ostentazioni demagogiche, si trovarono grazie alle loro opere in una posizione di vertice, al centro della nostra storia sociale e culturale, arrivando alcuni a toccare le vette della più alta poesia. Ma lo fecero in modo corporativo, senza lasciare pertugi. E per quanto io condividessi ben poco dei loro sproloqui, fino a quando seppero resistere, senza avvertire di apparire anacronistici, il nostro cinema contò su una solida sponda. Fu forse la stanchezza prodotta dal dato anagrafico, ad aprire le prime crepe, a lasciare illusoriamente a chi sarebbe venuto, la difesa di quel cinema che voleva essere sinonimo di cultura. L’eredità risultò via via non più conveniente e gli autori si giocarono la loro purezza, la loro indipendenza, in cambio di un ruolo non marginale negli ambiti produttivi. Per poi tutto precipitare quando alle autorevoli recensioni di Kezich o di Cosulich si preferì leggere quel cinetel che è il report inesorabile degli incassi. La quantità venne assunta, come in ogni contesto commerciale, come la valutazione della qualità dell’offerta. Da quel momento l’aspetto culturale non era più, se non marginalmente, elemento necessario alla valutazione. Tanto meno per lo stato, che proprio quel coraggioso cinema di qualità avrebbe dovuto difendere con l’evidenza di un solido supporto economico si trovò a premiare lo spreco, i budget stratosferici e addirittura le grandi major americane che non necessitavano di certo del nostro aiuto.

Dopo aver consultato decine di volte il navigatore telefonico finalmente il nostro autista sorride: “Eccoci in via Cimone!”.

Una via come tante altre di un quartiere ormai multietnico.

“Qui dice 161”.

“E’ quella…”, sostiene il presidente.

“Ma no… è quella, non sai leggere”.

In effetti sull’ingresso del negozio posto tra un fruttivendolo e un kebab è dipinto a grandi caratteri Palestra di Pilates.

“Ma è una palestra…”, provo a obiettare.

“Dobbiamo mettere una insegna”, mi rassicura il presidente degli autori cinematografici.

Tre gradini e siamo nell’ex palestrina di Pilates. Una decina di persone, più o meno della mia età. Poi via via l’ex palestra si anima di presenze che l’anagrafe ha reso irriconoscibili. Nella totalità più bassi, più minuti, più fragili e tuttavia più allegri e alleggeriti da quelle che avvertirono le loro responsabilità dei grandi anni del cinema italiano, quando pretesero di reggere sulle loro giovani spalle, i destini di una società ingiusta. Ma ora la vulnerabilità degli anziani fa si che confondano il riso con il pianto.

“Sono Perpignani!”, mi dice uno abbracciandomi. Uno dei montatori dei più grandi registi italiani, il solo che si sia trovato in moviola con Orson Welles. Ed è nell’abbraccio così caloroso di Roberto Perpignani che negli anni d’oro forse mi avrebbe evitato, che si evidenzia quel mutamento radicale che ha subito la cultura italiana nei decenni che ci separano da allora.

Aumentano le presenze e con loro il vocìo. Un vecchietto che certamente fu con Volontè a urlare contro la censura: “No, non sto mica più lì… sto da mia figlia a Marino… ci siamo visti al funerale di Umberto Lenzi…”.

“Non c’eri da Deodato?”.

“Ma mica è morto…”.

“Come non è morto… tre anni fa, alla chiesa di Bellarmino…”.

“Me lo debbo scrivere…”, ed estrae un taccuino. “La Cavani è viva?”.

“Viva”.

“E la Wertmüller no…”.

“No”.

Il presidente estrae dalla tasca un nastro arrotolato. E’ rosa. Lo srotola guardandosi attorno nell’ex palestra che nel frattempo si è riempita: “Dobbiamo tagliare il nastro…”.

Si decide dove debba essere celebrato l’evento.

“Al centro, al centro…”, urlano un po’ tutti.

Nel mezzo della folla. Il presidente regge quei due metri di nastro da una parte mentre Mimmo Calopresti, lo regge dall’altra: “E’ un po’ corto…”, dice Nino Russo, che fu regista ma soprattutto di professione membro dell’Anac fin dai suoi inizi.

“Cosa ci posso, fare mia moglie in casa c’aveva questo…”, si giustifica il presidente.

“Placido e Pupi… tocca a loro tagliarlo”. Così riconosco Michele con un berretto pendulo che dovrebbe ringiovanirlo. Mi vuole bene Michele da qualche anno e anche io gli voglio bene: un breve scambio di sguardi, intenso, con dentro tutta la complicità che i vecchi sanno dirsi, come un segreto. Tagliamo quindi quel nastro tenuto a mano, e con un applauso collettivo inauguriamo la nuova sede dell’Associazione nazionale autori cinematografici.

In flute minuscoli di plastica viene offerto del vino bianco e tiepido e circolano delle vaschette di cipster. E a volte penso che mi piacerebbe morire con tutti questi iscritti orgogliosamente a quell’Anac che tanto temetti: sono la parte più ideale, più pura e ingenua che sa vedere il cinema come allora. Si tende a rinsecchirsi, a incurvarsi, a rimpicciolirsi, a mostrare tutto il meccanismo interno della circolazione, le ossa che premono quasi a bucare l’epidermide, le mascelle che contengono a fatica le dentiere dell’est. Immagino che fra loro si occulti il capoelettricista di Bolognini o l’operatore di macchina di Guarnieri, o quello che piantò nella sabbia del Lido i trabattelli che avrebbero sorretto i bruti per la scena finale di “Morte a Venezia”. E’ gente così quella con la quale vorrei morire, è la gente del cinema che Fellini, in una immagine superlativa fotografò. Al cinque di Cinecittà due pittori di scena appesi a funi per dipingere un immenso panorama, per una scena che lui doveva ancora inventare.

Il cinema è il mestiere dei matti e quando quella percentuale indispensabile di matti viene a mancare il cinema diventa un’altra cosa. Tutto diventa altro quando zittisci la tua vulnerabilità, la tua capacità di soffrire o di gioire per nulla, la tua timidezza, il tuo senso di inadeguatezza, persino la tua asocialità. Quando la vecchiaia ti ha restituito a quel genere di fragilità che era tua nell’infanzia, solo allora potrai davvero trovare quella sintonia con il mondo che da sempre cercavi.

Quel centinaio di vecchi che brindano nell’ex palestra di Pilates sono quel cinema ritrovato che proustianamente cercavo. E in quell’abbraccio, forte, inatteso, accogliente di Perpignani, e in quel fantastico ritrovarsi di reduci delle più straordinarie peripezie cinematografiche, scopro quanto il cinema vero sia più grande e più nobile e bello e necessario delle varie ideologie. Scopro che c’è un riconoscersi autentico in chi ne ha fatto il senso e la ragione della propria vita. E provo una immensa pena per quella pletora di uomini e donne di potere che se ne occupano, senza la minima consapevolezza della sacralità della materia che trattano. Che valutano la qualità dei film dagli incassi, in un occidente dove il mercato ha distrutto ogni ambizione, ogni azzardo poetico, nell’incommensurabile distanza che esiste fra pochi fotogrammi di “Accattone” o del “Ladro di bambini” e il blaterare slogan rassicuranti in un mondo che sa sopravvivere indifferente a qualunque forma di sopraffazione.

Credo che un giorno – parlo a quelli che hanno sacrificato tutto della loro vita per narrare le proprie storie, per restituirci un mondo in più (il loro) – scompariremo, verremo sostituiti dalle più prodigiose applicazioni, capaci di andare oltre ogni immaginazione. Sarà quando ce ne saremo andati tutti, persino quel capo macchinista che venne a Porretta a “stendere” cinquantaquattro metri di binario per un Dolly che concludeva il mio “Storia di ragazzi e di ragazze”. Solo allora, quando non sarà più neppure un ricordo la complicità di una troupe motivata, tesa a compiere l’impresa, che il mondo avrà perso qualcosa. La capacità e il dono di immaginare.

“The 99 Year Old Man!”