Il Papa fa il primate e va alla Cei

Zuppi apre, Leone chiude. Oggi ad Assisi la prima vera assemblea di Prevost con i vescovi italiani

Tanti sono i temi all’ordine del giorno: dal contrasto agli abusi, fino al Cammino sinodale che qualche settimana fa ha prodotto un amplissimo e articolato documento di cui, fin da subito, nella memoria comune resta solo l’invito ad accompagnare le “giornate promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato”

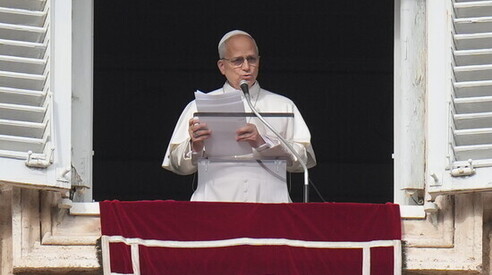

Roma. Sarà il Papa, oggi, a chiudere ad Assisi l’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Ha accettato subito l’invito, a conferma del particolare legame che lo unisce alla Chiesa di cui è primate, come ha sottolineato nel discorso al Quirinale, ospite di Sergio Mattarella. Tanti sono, potenzialmente, i temi all’ordine del giorno: dal contrasto agli abusi, con diverse associazioni che da anni lamentano una certa lentezza o indifferenza dei vescovi italiani nell’affrontare il dramma (rimostranze che più volte il cardinale Matteo Zuppi ha rispedito al mittente, seppure con eleganza e ovvia comprensione per le ferite subite e mai del tutto suturate), fino al Cammino sinodale che qualche settimana fa ha prodotto un amplissimo e articolato documento di cui, fin da subito, nella memoria comune resta solo l’invito ad accompagnare le “giornate promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato” (nella riduzione giornalistica, in epoca di dominio social, è subito stato tradotto in “i vescovi sostengono i Gay pride”), e le consuete e annose rivendicazioni del “laicato impegnato” che vorrebbe più spazio per le donne (come e dove resta, da qualche decennio, un enigma dai contorni indefiniti). A tal proposito, sulla scorta del Documento finale approvato, il presidente della Cei ha detto che ora “ritengo necessarie delle decisioni, a iniziare da quelle possibili e attese da tanto. Le delibere, che decideremo di affidare agli organi competenti, intendono offrire la nostra risposta per non perdere altro tempo, per dotarci con coraggio degli strumenti necessari, per garantire al Cammino sinodale risposte certe e opportune”. Si vedrà. Quel che conta, innanzitutto, è altro: è lo stato di salute della Chiesa nel suo complesso il punto centrale nella riflessione dei vescovi e, probabilmente, del Papa.

Nell’introduzione ai lavori, due giorni fa, il cardinale Zuppi è tornato sulla “fine della cristianità” di cui aveva parlato alla presentazione dell’ultimo libro di Aldo Cazzullo e che tanto aveva fatto discutere (è positivo, almeno, che questioni del genere destino ancora dibattito nella cosiddetta società civile). Bisogna capire, ha detto l’arcivescovo di Bologna, che siamo dentro a un “cambiamento d’epoca”, come disse Papa Francesco, e che per tutti è “doloroso, caotico e angoscioso”. Da qui parte l’analisi: “Affermando che ‘la cristianità è finita’ si intende che la nostra società non è naturalmente più cristiana. Ma questo non deve spaventarci! Come osserva Charles Taylor, ‘il cambiamento che desidero definire e descrivere è quello che ci porta da una società in cui era praticamente impossibile non credere in Dio a una in cui la fede, anche per il credente più convinto, è una possibilità umana tra le altre’. La fine della cristianità non segna affatto la scomparsa della fede, ma il passaggio a un tempo in cui la fede non è più data per scontata dal contesto sociale, bensì è adesione personale e consapevole al Vangelo. Pensiamo alla società di Antiochia, al tempo della Chiesa nascente: i credenti si sono impegnati di persona a portare e comunicare la loro esperienza di fede. Se quindi la cristianità è finita, non lo è affatto il cristianesimo: ciò che tramonta è un ordine di potere e di cultura, non la forza viva del Vangelo”.

Il fatto è che, ha proseguito il presidente della Cei, “il credente di oggi non è più il custode di un mondo cristiano, ma il pellegrino di una speranza che continua a farsi strada nei cuori. In questo orizzonte, la fine della cristianità non è una sconfitta, ma un kairos: l’occasione di tornare all’essenziale, alla libertà degli inizi, a quel ‘sì’ pronunciato per amore, senza paura e senza garanzie. Il Vangelo non ha bisogno di un mondo che lo protegga, ma di cuori che lo incarnino. E’ in questa situazione di ‘vulnerabilità’ che la Chiesa riscopre la sua forza: non quella del potere, peraltro spesso presunto come le ricostruzioni sulla rilevanza della Chiesa, ma quella dell’amore che si dona senza paura”. C’è la consapevolezza che anche la Chiesa italiana, a lungo ritenuta immune dai più imponenti processi di secolarizzazione visti in Europa, sta divenendo sempre più Chiesa “di minoranza”. Le spie accese sono ormai molte e vanno dall’ambito spirituale – calo drammatico delle vocazioni e della partecipazione ai sacramenti – a quello meramente pratico – l’otto per mille non se la passa benissimo: che fare, dunque? Le proposte, negli anni, sono state tante: dal Progetto culturale di ruiniana memoria in poi, con una generale stanchezza dei vescovi percepita anche dalle comunità diocesane a un linguaggio che si barcamena tra il burocratico e il melenso. Probabile dimostrazione di un episcopato che sta in mezzo a una crisi che divide un prima da un dopo. Il cambiamento d’epoca, appunto. Francesco, agli albori del pontificato, aveva chiesto esplicitamente un cambio di marcia: era il 2015 e a Firenze si teneva il Convegno ecclesiale. Un discorso molto applaudito, quello del Pontefice argentino, e subito riposto negli archivi. Bergoglio però non se l’era dimenticato né aveva ignorato come le sue parole (“La Chiesa italiana sia inquieta, umile, non ossessionata dalla propria gloria”) fossero state subito rimosse dagli astanti: intervenendo all’assemblea generale del 2021, disse di aver notato una cosa: “L’amnesia. Perdiamo la memoria di quello che abbiamo fatto, Firenze”.