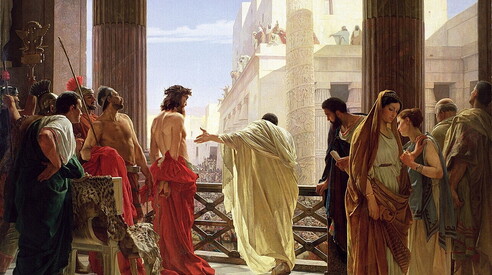

Pilato indica Gesù alla folla. Antonio Ciseri, “Ecce Homo”(1850)

Processo a Gesù /4

Volete lui o Barabba?

È credibile che Pilato, da tutti definito arrogante, provocatore e collerico, abbia ceduto davanti a una turba vociferante che disprezzava e che spesso aveva fatto bastonare? Il dialogo fra giudice e imputato

Una delle poche certezze storiche che abbiamo – nei limiti in cui gli storici possono fornircele – è il giudizio davanti a Pilato, conclusosi con la condanna a morte di Gesù. Tale certezza ci deriva non solo dai quattro Vangeli, ma dalle testimonianze di Tacito e di Flavio Giuseppe. Il primo ne parla in modo quasi incidentale, e lo inserisce nel più vasto contesto delle sette religiose che turbavano Roma. Il secondo è più articolato, benché parzialmente inaffidabile. Senza qui entrare nell’esegesi del Testimonium flavianum, ricordiamo che tutti i critici, pur concordando su alcune interpolazioni, attribuiscono al documento una sostanziale credibilità. Del resto la modesta attenzione dedicata dai due scrupolosi storici a un evento svoltosi decenni prima a Gerusalemme è di per sé stessa indicativa della paternità del racconto e della sua autenticità. Se infatti fossero il prodotto apocrifo dell’apologetica cristiana, sarebbero stati, come è avvenuto per altri episodi, ben più elaborati e celebrativi.

E’ dunque da questa “certezza” che dobbiamo procedere nell’esaminare i testi evangelici, e nel circoscriverne la verosimiglianza storica. La sottoposizione dell’imputato a un giudizio romano, davanti a un magistrato romano, con una conseguente condanna romana, consente infatti – nei limiti del possibile – di depurare la narrazione sinottica e quella giovannea di ogni elemento con esse incompatibile. Con l’avvertimento, che non sarà mai abbastanza ripetuto, che i Vangeli non sono verbali giudiziari, e non pretendono di fornirci una versione stenografica dell’evento: nei sinottici il messaggio ha un significato soprattutto pedagogico, e in Giovanni prevalentemente teologico. Al devoto cristiano importa poco sapere se Gesù fu condannato per blasfemia o per sedizione: quel che conta è il suo sacrificio sulla croce, come momento di redenzione universale.

Tacito e Flavio Giuseppe dedicano poco spazio a Gesù, il che indica paradossalmente l’autenticità del racconto

Ecco dunque Gesù davanti a Pilato. E’ un magistrato dell’ordine equestre, munito dello ius gladii, cioè del potere di condannare a morte. Risiede generalmente a Cesarea, ma quando la situazione politica desta preoccupazioni, alloggia a Gerusalemme. Durante la Pasqua, periodo di potenziali turbolenze e rivolte, sta con la sua scorta nel palazzo di Erode. Tacito lo definisce procuratore, perché questo era il suo rango quando lo storico scriveva, ma una stele scoperta nel 1961 lo definisce prefetto. In linea generale può anche esser chiamato governatore. Per quanto concerne la sua competenza giudiziaria, cambia poco.

Alcuni autori hanno dubitato che questa alta autorità sedesse di prima mattina ad amministrare giustizia in un giorno festivo. E’ un dubbio legittimo, ma può essere superato dalla circostanza che se quella stessa notte un distaccamento romano aveva identificato e arrestato un ricercato sedizioso, Pilato, che ne aveva dato l’ordine, era pronto ad accoglierlo. Quale procedura seguisse, se la sommaria correctio o la più formale cognitio extra ordinem, e se l’udienza fosse pubblica, o segreta, è stato oggetto di dispute infinite. I testi evangelici, come subito vedremo, giustificano queste incertezze.

Secondo Marco, l’intero Sinedrio, gli anziani e gli scribi, condussero il prigioniero davanti a Pilato, che si limitò a chiedergli se fosse il re dei giudei. Non si fa dunque riferimento a un’incolpazione formale, né tantomeno a una richiesta di ratifica di una sentenza già emessa. La domanda del magistrato lascia tuttavia supporre un’accusa di carattere politico, cioè la pretesa, o il conseguimento, di un’investitura regale. Un crimine che, da solo, avrebbe automaticamente condotto alla crocifissione. Gesù risponde ancora una volta: “Tu lo dici”, e quindi rimane silenzioso, con grande stupore di Pilato, che nel tentativo di salvarlo propone una sorta di scambio con Barabba. I sacerdoti tuttavia aizzano la folla a chiedere la crocifissione, e Pilato “volendo dare soddisfazione alla folla, rilasciò Barabba e consegnò Gesù perché, dopo averlo flagellato, fosse crocifisso” (Mc 15, 2-16).

La critica ha avuto buon gioco a individuare in questo racconto una serie di inverosimiglianze, di carattere giuridico, logico e psicologico. La giustizia romana non prevedeva una sorta di baratteria tra giudice e popolo, tantomeno su un delitto così cruciale come la sedizione. Quanto alla consuetudine di liberare un brigante, S. G. Brandon osserva che se Pilato intendeva salvare Gesù sarebbe stato oltremodo stupido a proporne lo scambio con Barabba, perché tra i due il patriottico popolo di Gerusalemme avrebbe sicuramente preferito il rivoluzionario assassino. E infine è impensabile che Pilato, onnipotente plenipotenziario romano, definito da tutti arrogante, provocatore e collerico, abbia ceduto davanti a una turba vociferante che disprezzava e che spesso aveva fatto bastonare. Del resto, su questo episodio, anche gli altri Vangeli sono contraddittori e ambigui.

Nel sogno della moglie di Pilato molti hanno visto un remake del sogno di Calpurnia e del vano avvertimento a Cesare

Matteo, che si fonda essenzialmente su Marco, vi aggiunge alcuni intervalli significativi: il primo è il sogno della moglie di Pilato, che gli manda a dire di non occuparsi di quell’uomo perché ha molto sofferto nel sonno per causa sua. (Mt 27, 19) E’ un’evidente invenzione del redattore, perché non si capisce come i presenti ne avrebbero avuto conoscenza, e comunque non sembra aver avuto alcun effetto. Molti vi hanno visto un “remake” del sogno di Calpurnia e del vano avvertimento a Cesare. Il secondo episodio, tanto più inverosimile quanto funesto, è l’ennesimo dialogo del giudice con la folla. Pilato dice “sono innocente di questi sangue, voi ne risponderete: e tutto il popolo rispose: il suo sangue è su di noi e sui nostri figli” (Mt 27, 25). La critica ha dedicato migliaia di pagine per dimostrare, e lo ha fatto al di là di ogni ragionevole dubbio, che questo tragico accollo di responsabilità non fu mai pronunciato. E mai, nel variopinto catalogo delle leggende più oscure, tanto male derivò a tanti da così poche parole. Ora, per fortuna, cattolici ed ebrei piangono insieme sull’infamia del cosiddetto deicidio. Ma ci vollero quasi duemila anni per sradicarne i pregiudizi, ammesso che siano stati sradicati del tutto.

E veniamo a Luca. Qui la scena cambia quasi radicalmente. Innanzitutto gli accusatori, cioè tutta l’assemblea, formulano un vero e proprio capo d’accusa squisitamente politico: Abbiamo trovato costui che sobillava la nostra gente, impediva di dare i tributi a Cesare e affermava di esser il Cristo re”. Pilato domanda all’imputato: “Sei tu il re dei giudei ?”. E Gesù ancora una volta risponde “tu lo dici”. (Lc 23,2) Al che, stranamente, il magistrato proclama alla folla di non trovarvi nessuna colpa. La critica ha notato che una simile risposta avrebbe comportato la destituzione del giudice infedele e il suo deferimento a Roma. Non basta. Il popolo insiste: “Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui”. Al che Pilato, “saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode”, lo spedisce dal tetrarca che in quei giorni si trovava a Gerusalemme. Qui si ripete la stessa scena. Gesù tace, mentre i sacerdoti e i dottori continuano ad accusarlo. Erode si limita a insultare e deridere Gesù, e lo rimanda a Pilato (Lc 23, 5-10). Di nuovo il prefetto romano ribadisce di non trovare alcuna colpa in Gesù, ma tutti, sacerdoti, autorità e popolo gridano di eliminarlo, liberando al suo posto Barabba. Per la terza volta Pilato si rifiuta, offrendo in cambio una salutare e surrogatoria flagellazione. A questo punto il magistrato cede. Rilascia il brigante imprigionato per sommossa e omicidio, “che quelli richiedevano”, e abbandona “Gesù alla loro volontà”. Sembra quindi che l’imputato venga consegnato alle autorità ebraiche, il che contrasterebbe con tutti gli eventi successivi, visto che l’esecuzione della sentenza fu, secondo gli stessi evangelisti, condotta a termine dai romani. (Lc 23, 13-25)

Se la versione di Luca è difforme da quella degli altri due sinottici, quella di Giovanni è addirittura incompatibile. Innanzitutto per i luoghi. Gli ebrei, vi si legge, condussero Gesù dalla casa di Caiafa al pretorio, ma non vi entrarono “per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua”. (Gv 18,28) Pilato quindi esce dalla sua dimora, e chiede quale sia il reato addebitato al detenuto: domanda singolare, visto che poco prima aveva inviato un’intera coorte per arrestarlo. Ne riceve una risposta vaga, e replica: “Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge”. Evidentemente non si è parlato né di sobillazione, né di regno, né di tributi, le uniche cose che avrebbero in effetti interessato il magistrato romano. I giudei allora obiettano che non possono mandare a morte nessuno. L’evangelista non commenta questo difetto di giurisdizione, ma dice “doveva così adempiersi la parola che Gesù aveva pronunciato, indicando di qual morte doveva morire”. Quindi la crocifissione non sarebbe addebitabile né ai giudei né a Pilato, ma sarebbe stata conseguenza di un destino già scritto.

Pilato rientra quindi nel pretorio, e chiede a Gesù se sia il re dei giudei. Ne segue un breve dialogo che culmina con un’affermazione di Gesù di esclusivo significato teologico: “Il mio regno non è di questo mondo. Se di questo mondo fosse il mio regno, le mie guardie avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Sono venuto al mondo per rendere testimonianza della verità”. Il rude magistrato romano, che tutte le fonti definiscono sprovvisto di spirito speculativo, si abbandona a una riflessione filosofica: “Cos’è la verità?”. Poi esce dal pretorio e ribadisce al popolo l’innocenza di Gesù, proponendo di liberarlo secondo l’usanza pasquale. I giudei gridano che preferiscono la liberazione di Barabba. Allora Pilato fa flagellare Gesù, i soldati lo scherniscono intrecciandogli sul capo una corona di spine, e coprendolo con un mantello di porpora. Così ferito e umiliato, Gesù è presentato al popolo con la famosa frase Ecce Homo. Poi Pilato conclude “prendetelo e crocifiggetelo voi: io non trovo in cui alcuna colpa”. Ma i giudei insistono con maggior vigore e Pilato si impaurisce. Tornato da Gesù, riprende il dialogo interrotto, e tenta di nuovo di assolverlo. Ma i giudei gli rinfacciano una sorta di tradimento: “Se tu liberi costui, non sei amico di Cesare”. Al che il prefetto, terrorizzato, , conduce di nuovo fuori Gesù, e siede sul litostroto, un atteggiamento che sembrerebbe prodromico all’emanazione della sentenza, e dopo un ennesimo tentennamento “lo consegnò loro perché fosse crocifisso” (Gv 19, 1-16). Tuttavia lo stesso Giovanni, poche righe dopo, afferma che “i soldati eseguirono la crocifissione” (Gv 19,23), circostanza ovvia, trattandosi di supplizio esclusivamente romano.

Già da questa comparazione riassuntiva si deduce che una ricostruzione del processo è virtualmente impossibile. D’altro canto la critica, anche quella più moderata, ha colto le varie contraddizioni e inverosimiglianze di questi racconti. La spiegazione più logica, si dice, risiede nel progressivo trasferimento di responsabilità dell’esecuzione di Gesù dai romani agli ebrei. Nel tentativo di affrancarsi dalla tradizione giudaica, e di accattivarsi nel contempo la simpatia dell’Impero, i redattori si sarebbero sforzati di conciliare il dato storico del processo e della conseguente crocifissione con l’addebito alle gerarchie gerosolimitane della morte del Cristo. L’impresa era difficile, proprio perché tale pena era estranea alla legislazione giudaica: l’espediente fu trovato enfatizzando l’intervento dei sacerdoti e della folla presso Pilato, con una sorta di rinuncia, da parte di quest’ultimo, all’esercizio della sua funzione giurisdizionale. Questa tesi, contestata dai cattolici più tradizionalisti, e principalmente dal Blinzler, è oggi quasi universalmente accettata.

Non sappiamo nulla della consuetudine del legato imperiale di liberare un prigioniero in occasione della Pasqua

L’artificio finale per consolidare la responsabilità degli ebrei è costituito dall’episodio di Barabba. Tutti conoscono questa figura enigmatica, non foss’altro per i libri e i film che ne sono stati tratti. Eppure, a parte i Vangeli, non solo non sappiamo nulla di lui, ma neppure della consuetudine del legato imperiale di liberare un prigioniero in occasione della Pasqua. Al contrario, storici e giuristi sono d’accordo nell’escludere questo potere. In effetti ogni forma di grazia (indulgentia) era prerogativa del principe, a maggior ragione per reati gravissimi commessi dai briganti (lestài) condannati per sedizione. Ma veniamo alla narrazione evangelica. Secondo Matteo “il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare un prigioniero a loro scelta” (Mt 27,15). Marco si esprime negli stessi termini. Luca va oltre: “Pilato doveva rilasciare qualcuno in occasione della festa”(Lc 23,17). Giovanni dipinge un uso ebraico “vi è tra voi l’usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?” (Gv 18,39). Il popolo reagisce pretendendo la liberazione di Barabba, ma con modalità diverse: secondo Luca e Giovanni la folla interviene spontaneamente, mentre per Marco e Matteo è sobillata dai sacerdoti.

Il celebre gesto di lavarsi le mani è una interpolazione, trattandosi di un rituale puramente ebraico e non romano

Secondo i critici, l’episodio è totalmente fittizio. Paul Winter l’ha definito “una fantasticheria”, e quasi tutti gli altri si sono espressi allo stesso modo. S. G. Brandon è più possibilista. E’ difficile – afferma questo autore anglicano – che l’episodio sia del tutto inventato; più probabile che costituisca il residuo di un resoconto tramandato oralmente, secondo cui Pilato condannò per primi quelli che riteneva gli elementi più pericolosi, cioè Gesù e i due briganti crocifissi con lui. Ma Brandon, la cui opera è oggi ritenuta fondamentale, sostiene che Gesù era uno zelota rivoluzionario, o almeno era ritenuto tale dai romani. Un’opinione diametralmente opposta a quella di Weiss e di Schweitzer, che lo considerano un profeta di visione esclusivamente escatologica, completamente indifferente alle vicende di questo mondo, e ancor più a quelle politiche.

Comunque sia, ai nostri fini la cosa cambia poco. Pilato si accontenta della confessione di Gesù, autoproclamatosi re dei giudei. Il rude governatore aveva condannato per molto meno, e spesso in modo sommario, ma l’intento apologetico dei redattori ha modificato le sue attitudini e i suoi comportamenti. Ad esempio, il gesto di lavarsi le mani è sicuramente una interpolazione, trattandosi di un rituale puramente ebraico estraneo alla mentalità romana. Ancor più inaffidabili sono gli Acta Pilati e tutti i libelli agiografici fioriti nei decenni successivi, che giunsero alla beatificazione di questo mediocre burocrate arrivista e della moglie visionaria. Se non fosse stato per Gesù, il suo nome sarebbe sparito. Anatole France lo dipinse in modo quasi patetico, quando, ormai in ritiro, rispose alla domanda di un vecchio amico: “Jesus? Je ne me rappelle pas”.

(4. continua)

È il processo più noto e più misterioso della storia. Si verificò circa duemila anni fa, a Gerusalemme. Imputato: Gesù Cristo, un predicatore poco più che trentenne che si riteneva figlio di Dio. Abbiamo chiesto a Carlo Nordio, ministro della Giustizia, di raccontare in cinque puntate quei momenti e ciò che li accompagnò, mettendone in luce le stranezze, le imprecisioni, le certezze. La prima puntata, “L’imputato è il figlio di Dio”, è uscita l’8 agosto, la seconda, “Un mistero chiamato Giuda”, il 15. La terza, “Davanti al Sinedrio”, il 22.