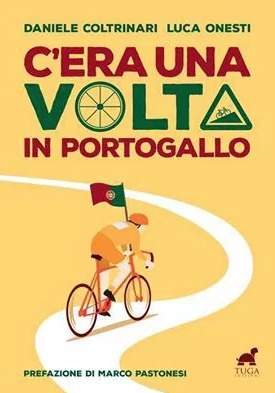

C'era una volta in Portogallo

Daniele Coltrinari e Luca Onesti, Tuga edizioni, 158 pp., 15 euro

C’è un luogo, lontano, periferia d’Europa. Una striscia di terra tra oceano, quello Atlantico, e continente, quello euroasiatico, che lì prende il nome di Spagna, e che è altrove, vicinanza, rivalità. C’è un luogo che è sempre lontano, è sempre periferia, ma questa volta di biciclette e di ciclismo. Un luogo che è soprattutto Agostinho, nel senso di Joaquim, ma anche Rui Costa, nel senso di Rui Alberto Faria da Costa. Sono le due facce più brillanti di una storia a pedali che è cresciuta e vissuta nell’ombra della celebrità che questo sport ha goduto in passato e gode attualmente. Due facce di una stessa medaglia che parla di fughe, molte, testardaggine e volontà. Agostinho che scattava e si inerpicava, che pestava sulle pedivelle e si intestardiva. Spesso cadeva, si rialzava e se ne fregava di tutto, perché le botte si superavano, le fratture si sopportavano, gli ematomi si assorbivano. E il traguardo doveva essere in ogni caso superato. “Sotto lo striscione ci si deve arrivare. Non ci sono scuse. E io non sono tipo da fermarmi e vedere gli altri passare, piuttosto scoppio”, disse all’Equipe durante il Tour de France del 1971 che terminò al quinto posto. Aveva fatto la guerra per tre anni in Angola e Mozambico, la fatica ciclistica era per lui solo uno spasso. Erano gli anni che si accavallavano tra i Sessanta e i Settanta, anni di fenomeni, di campioni su campioni che lottavano per i successi che Eddy Merckx non riusciva a raccogliere. E di Agostinho. Il Cannibale disse di lui: “E’ un folle, ma di cuore, un matto che il ciclismo non può non amare”. Agostinho morì dopo che un cane lo fece ruzzolare sulla testa in corsa. Ma si rialzò anche dopo questo scontro, finì la tappa. Si ritrovò in ospedale solo dopo ore con il cranio sfondato e ormai nulla più da fare. Freddy Maertens, suo compagno negli ultimi anni, disse: “La sua perdita è assoluta, senza di lui un pezzo del cuore del ciclismo si è sgretolato. Era agonismo e follia. Le fughe ora dovrebbero cambiare nome”.

Anche Rui Costa è così. Meno forte, meno folle, meno ardimento. Ma il substrato è quello. Fughe, vento in faccia e pedalare, tentare l’impresa come unica massima da seguire e inseguire. In questo modo ha vinto al Tour e ha conquistato un Mondiale, in questo modo corre ancora e poco importa se sotto al traguardo quasi mai arriva per primo, quel che conta è l’ardore, il gusto di tentare, di farsi inseguire. E’ il gusto portoghese per la corsa. E’ forse il Portogallo, luogo che conosciamo, ma di nome, non conoscendolo affatto. “C’era una volta in Portogallo” riempie questo vuoto, perché è racconto di viaggio e di viaggi, perché è racconto di un giro, quello di Portogallo, e di storie, quasi sempre a pedali, con molto ciclismo e molta esperienza di vita. Perché è un ingresso in un palcoscenico di cui forse conosciamo il nome, Volta a Portugal, ossia Giro del Portogallo, ma di cui ignoriamo i nomi dei protagonisti, la storia e soprattutto la passione.

tentare l’impresa come unica massima da seguire e inseguire. In questo modo ha vinto al Tour e ha conquistato un Mondiale, in questo modo corre ancora e poco importa se sotto al traguardo quasi mai arriva per primo, quel che conta è l’ardore, il gusto di tentare, di farsi inseguire. E’ il gusto portoghese per la corsa. E’ forse il Portogallo, luogo che conosciamo, ma di nome, non conoscendolo affatto. “C’era una volta in Portogallo” riempie questo vuoto, perché è racconto di viaggio e di viaggi, perché è racconto di un giro, quello di Portogallo, e di storie, quasi sempre a pedali, con molto ciclismo e molta esperienza di vita. Perché è un ingresso in un palcoscenico di cui forse conosciamo il nome, Volta a Portugal, ossia Giro del Portogallo, ma di cui ignoriamo i nomi dei protagonisti, la storia e soprattutto la passione.

Una passione che va avanti da 78 anni. Daniele Coltrinari e Luca Onesti in Portogallo ci vivono e la Volta l’hanno seguita per anni. E questo è il racconto di un mondo che va conosciuto, perché unico, perché insolito, perché altrimenti sarebbe perso. Tre edizioni seguite in macchina, in autobus, in bici, a piedi, come capitava. Stando in mezzo agli appassionati, quelli che si piazzano la sera prima sulle montagne a grigliare e ad attendere tra una birra e una salsiccia, che è poi il contorno immancabile e imperdibile di questo sport. Tre edizioni e una prefazione di quelle che non si possono perdere, scritta da chi per anni ha raccontato le storie del ciclismo, Marco Pastonesi.

C’ERA UNA VOLTA IN PORTOGALLO

Daniele Coltrinari e Luca Onesti

Tuga edizioni, 158 pp., 15 euro