(foto LaPresse)

I dati Ocse ci spiegano il disastro della scuola italiana

I vantaggi occupazionali dei pochi che si laureano sono tanto deprimenti quanto le competenze e le conoscenze che ricevono. Ragioni per non tirare in ballo sempre e solo la questione salariale degli insegnanti

Si può parlare della scuola italiana sotto due aspetti: o in base alle conoscenze e alle competenze che fornisce, e in tal caso ci sono i deprimenti dati diffusi dall’Invalsi alla fine dello scorso anno scolastico; oppure sulla nuda roccia di tassi d’impiego e di guadagno, utili a delineare il ruolo sociale e la realizzazione personale di chi la frequenta e di chi ci lavora. A questo scopo, ci sono i dati altrettanto deprimenti diffusi dall’Ocse alla vigilia del nuovo anno scolastico.

Potrà sembrare, poiché in fin dei conti si parla di soldi, che la voce più preoccupante sia quella relativa all’annosa questione del pagamento degli insegnanti. Non c’è cena fra colleghi che non finisca favoleggiando di cifre iperboliche che i pari grado guadagnano all’estero, e non c’è documento Ocse che non confermi in buona sostanza questi luoghi comuni: lì dove un nostro prof di liceo a fine carriera guadagna 51 mila dollari lordi, un suo ipotetico gemello iberico guadagna significativamente di più (64 mila in Spagna, 72 mila in Portogallo), un tedesco guadagna il doppio, un lussemburghese guadagna il triplo. Tuttavia sono casi limite. Un’occhiata più attenta consente di notare che il pagamento degli insegnanti italiani si discosta poco dalla media Ocse, differendo di circa un decimo alle superiori ma finendo per collimare quasi in toto nella scuola dell’infanzia. È un problema, certo, ma forse non il problema. Si tratta del sintomo di una malattia che va cercata altrove.

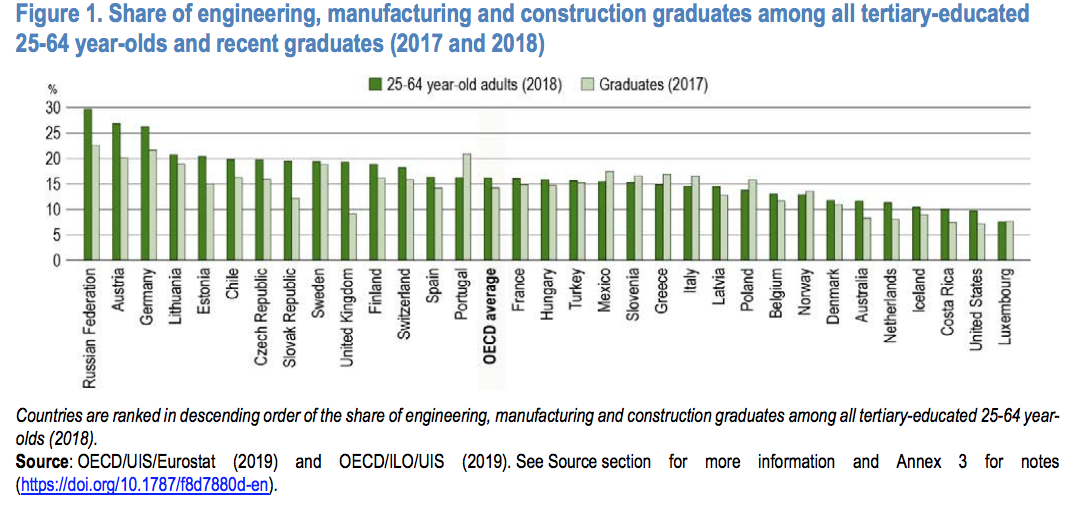

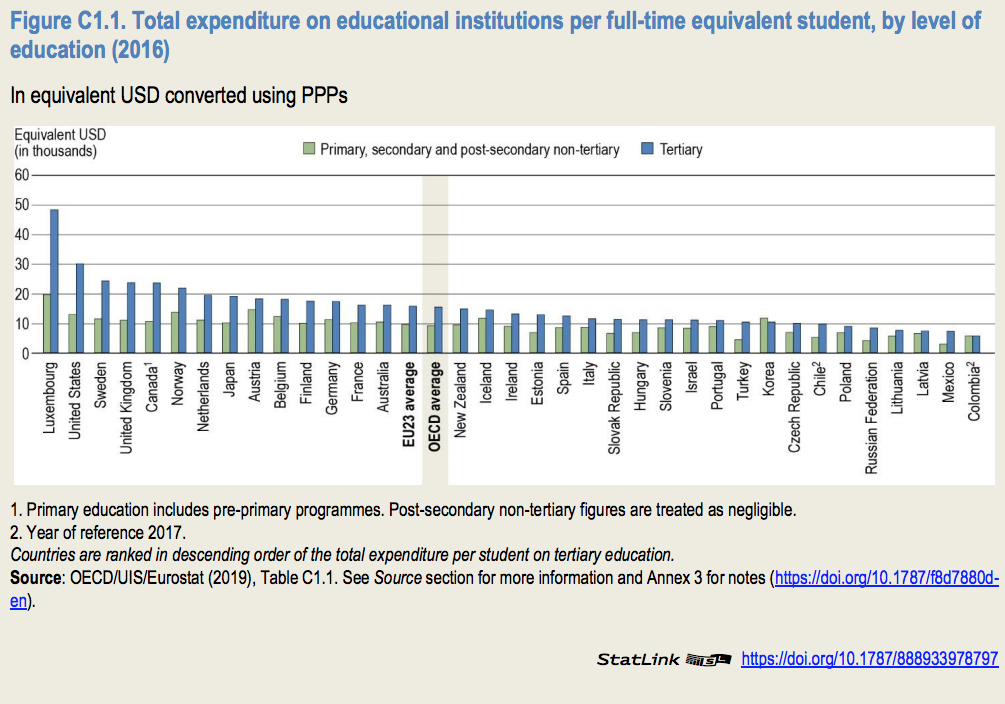

Indubbiamente, nei finanziamenti. La spesa per studente in Italia si attesta su cifre che divergono viepiù dalla media Ocse man mano che il livello d’istruzione si innalza. Per dire, lo Stato versa per un bambino delle elementari il 94% della media Ocse pro capite ma, quando quel bambino arriva all’università, pur venendo finanziato con più denaro di quando era piccolo, si ritrova ridimensionato a un 74% della media Ocse. La differenza è data dall’intervento delle famiglie; minimo, talvolta nullo se si considera la fascia della scuola primaria, dove le famiglie contribuiscono per il 5% alle spese dello Stato; decisivo, troppo rilevante quando si arriva all’università. Il fatto che gli stessi genitori debbano, a figlio cresciuto, contribuire per il 30% al pagamento dei suoi studi significa che, pur con tutti i correttivi del caso, in Italia l’università è più aperta ai ricchi.

Ma il dato più preoccupante riguarda le persone che hanno abbandonato la scuola da tempo; diciamo la fascia che va dall’età in cui ci si dovrebbe laureare, 25 anni, all’età in cui si dovrebbe essere diventati adulti, 34 anni. Il condizionale è d’obbligo e i numeri lo incentivano. Nella maggioranza dei paesi dell’Ocse, infatti, la percentuale d’impiego dei laureati fra i 25 e i 34 anni è molto superiore a quella dei pari età meramente diplomati; non così in Italia, dove le percentuali sono di fatto equivalenti, con un beffardo vantaggio dell’un per cento per chi non ha una laurea. A quell’età, infatti, ha un impiego il 68% dei diplomati e il 67% dei laureati. Se vogliamo fare i conti della serva, scopriamo che a quell’età i laureati guadagnano il 19% in più dei pari età diplomati, equivalenti dunque a meno di due mensilità a fronte di anni di studi e sacrifici; la media Ocse nella stessa fascia è di una differenza del 38%, il doppio. Tradotto, i numeri raccontano di un’università di fatto ininfluente benché destinata a pesare molto di più sulle casse familiari.

Vale la pena, allora? E non sarebbe questo il dato su cui concentrarsi, anziché lamentarsi per le percentuali troppo basse di laureati (incrementato in un decennio dal 19% al 28%, contro una media Ocse più che doppia)? È questa credo, forse, la ragione per cui i dati Ocse lanciano un allarme riguardo alla composizione della classe docente italiana: la più vecchia fra i trentasei paesi Ocse, triste primato che riguarda il novero di insegnanti ultracinquantenni e la sparuta presenza di insegnanti di scuola secondaria compresi fra i 25 e i 34 anni: ovvio, a quell’età in Italia molti stanno ancora cercando di laurearsi, e i laureati, consapevoli di far parte di una élite rispetto ai loro pari età meno istruiti, tendono a non voler reinvestire l’apprendimento che hanno ricevuto nell’insegnamento alla generazione successiva. La refrattarietà dei giovani laureati non va solo appiattita sulla banale considerazione che è un lavoro in cui si guadagna poco; forse, stando ai numeri dell’Ocse, è la spia di una sfiducia nell’utilità concreta del sistema dell’istruzione italiano, come se non lo si volesse perpetuare oltre.

Il Foglio sportivo - in corpore sano

Fare esercizio fisico va bene, ma non allenatevi troppo