il virus, la bestia e la virtù

Cosa abbiamo imparato in due anni di pandemia

Conferme e smentite per l’uomo della strada e lo scienziato. La disputa ideologica, la guerra dei No vax, il tifo sui social. Perché le nostre reazioni biologiche, culturali e sociali al Covid ci dicono molto sull’animale che è ancora in noi

Mi è capitato, di continuo, di leggere aggiornamenti sulla conoscenza acquisita in questi due anni non solo sul virus Sars-CoV-2 in particolare, ma più in generale sulla virologia, sull’immunologia, sull’epidemiologia, sulla vaccinologia. Abbiamo tutti, almeno in parte, dovuto apprendere nuove lezioni; nuove per il pubblico, e questo è atteso, ma nuove – e più frequentemente di quanto non lo si ammetta – anche per i ricercatori. Certo, c’è anche chi fra gli esperti di varie discipline rifiuta ostinatamente di apprendere persino ciò che già Darwin aveva insegnato; ma a parte i casi disperati di malafede o wishful thinking, io intendo che vi è una quantità di cose genuinamente nuove, o appena sospettate, di cui da un punto di vista scientifico si sono rapidissimamente ottenute conferme clamorose o altrettanto sonore smentite in tempo di pandemia.

Di queste lezioni, trattate più o meno approfonditamente, è piena la recente letteratura scientifica, ma anche gli scritti divulgativi e le pagine social dei ricercatori più volenterosi; a quelle rimando, e io stesso farò più avanti il punto di cosa di veramente nuovo è successo nel mondo della biomedicina in questi ultimi tempi.

Qui, tuttavia, vorrei ripercorrere assieme al lettore qualche lezione più personale e più diretta che questi tempi di pandemia hanno impartito a tutti, non solo agli scienziati. Naturalmente, si tratta di una mia personalissima selezione; probabilmente a qualcuno alcuni fatti sembreranno meno nuovi di quanto non siano sembrati a me, ma non fosse altro che per l’umana voglia di condividere, all’inizio di un nuovo anno, alcune riflessioni generali, un po’ con lo spirito dei reduci e un po’ con quello degli studiosi, vorrei trattare non di come il virus sta correggendo e aggiornando i testi scientifici, ma di come esso in realtà stia mostrando in luce chiarissima qualcosa su di noi tutti primati sociali, qualcosa che faremmo bene a considerare con attenzione, visto che abbiamo deciso di autobattezzarci sapiens.

Cominciamo quindi a fare una distinzione importante tra il fenomeno biologico, costituito da un pugno di proteine e acidi nucleici che continuerà a replicarsi senza sosta, a mutare e ad evolvere, e il fenomeno culturale, consistente nelle idee che noi abbiamo tutti costruito insieme, articolando fatti, interpretazioni, desideri personali e personali preconcetti non solo per cercare di sopravvivere alla malattia, ma soprattutto per dare un senso al nostro agire in presenza di eventi eccezionali, causati sia dal virus sia dalla risposta sociale ad esso.

Le idee collegate al virus, le categorie che utilizziamo per discuterne, le reazioni cognitive e gli adattamenti sociali al cambiamento che stiamo fronteggiando sono molto più spesso e inevitabilmente conseguenze di euristiche antiche, che rappresentano sia risposte bio-adattative alle malattie infettive in sé, sia risposte socio-adattative a situazioni di incertezza e pericolo.

Mentre molte di queste euristiche sono ben note da tempo, sia per gli studi sulla nostra specie che per analisi comparate con altre, la principale lezione che è a me arrivata consiste nel loro peso relativo rispetto a quello che convenzionalmente si riterrebbe il miglior approccio ai pericoli e agli elementi ignoti di una pandemia.

La prima di queste euristiche che mi ha fortemente colpito è quella che consiste nell’orientare la nostra risposta al virus, fin da subito, in base a categorie morali, in modo da rinforzare a buon mercato l’idea di essere nel giusto, e contemporaneamente rimuovere gli scrupoli nel condannare e punire gli altri.

Siamo una specie sociale, in grado di condividere idee all’interno di gruppi; fin da molto presto nella nostra storia evolutiva, così come in quella di molti altri animali sociali, alla competizione individuale si è aggiunta la competizione fra gruppi, ad alimentare la selezione naturale. Il Dna di individui non particolarmente avvantaggiati dal punto di vista delle caratteristiche fenotipiche è in realtà spesso favorito dalla selezione di gruppo, che nella nostra specie è un’entità tenuta insieme e allargata molto oltre le dimensioni familiari dal tessuto culturale in grado di conferire identità al gruppo stesso; questo “arsenale culturale” di gruppo è quello su cui poi agisce la selezione, premiando quei gruppi che hanno culture più adattate al momento, ma che sono innanzitutto più coesi.

Il riconoscere e apprezzare i comportamenti del proprio gruppo, avversando quelli degli altri, è dunque una risposta adattativa dal punto di vista della competizione fra i gruppi, come qualunque elemento che ne rafforzi l’unione interna e ne preservi l’identità. Il disgusto morale verso altri soggetti, nel senso del disgusto verso gli altrui “mores”, costumi in latino, è dunque un’antica e innata caratteristica della nostra specie, caratteristica che ci spinge a condannare e combattere agevolmente i gruppi diversi dal nostro, senza preoccuparci di stabilire quali siano in realtà i comportamenti più razionali, giustificati o etici. In queste condizioni, è per esempio facile spingersi a condannare chi, all’aperto e da solo, non porti la mascherina, senza riflettere sulle conseguenze reali del comportamento condannato; è persino agevole gioire per la malattia o la morte di chi ha sbagliato a interpretare una pandemia o il significato dei vaccini, perché i No vax “meritano” la giusta mercede per il loro comportamento deviante. Specularmente, è possibile gioire per gli effetti collaterali mortali reali o presunti di un vaccino, che nella mente dei cospirazionisti è un prodotto attribuito all’immorale congiunzione fra la sete di guadagno delle aziende e la voglia di controllo dell’élite politica. Il disgusto morale è creato ad arte, utilizzando casi esemplari di oppositori ai vaccini che muoiono rifiutando ogni terapia per fare comunicazione sui giornali e sulle televisioni – casi la cui discussione nulla aggiunge al modo di gestire l’epidemia e nulla di nuovo insegna sui virus – oppure per esempio dipingendo nei mille rivoli di comunicazione online coloro che non si oppongono al green pass o alla vaccinazione obbligatoria come pecore incapaci persino di aspirare a essere liberi.

L’utilizzo del metro morale per giustificare condanne che vanno molto oltre quanto diritto e utilità pubblica richiederebbero sta manifestandosi in forme che a me appaiono di particolare evidenza e rilievo; e nonostante si sprechino gli appelli a “restare umani”, a non gioire per la morte dei tanti che periscono durante la pandemia, di fatto l’adesione o l’opposizione a vaccinazione e misure non farmacologiche di contenimento sono sempre più spesso usate come comodo surrogato di una parodia di morale, utile sia ai “libertari” che ai “sostenitori della scienza” per condannare e bruciare dialetticamente sul rogo l’avversario e per giustificarne la morte. Vi è a questo punto una pericolosa possibilità, che si manifesta in nazioni diverse in forme opposte: e cioè che alla fine a dettar legge sia la morale del gruppo più ampio, invece che la razionale analisi dei dati, come accade nella Florida politicamente conservatrice, ove leggi e regolamenti sono stati usati per opporsi alle misure di contenimento identificate da Cdc e Nih, oppure nel nostro paese molto più avverso al rischio epidemico, ove si sono utilizzate alcune misure prive di supporto nei dati scientifici come le mascherine da utilizzare in ogni condizione all’aperto, a edificazione e conforto dell’integrità morale del gruppo – per fortuna molto ampio – di coloro che utilizzano appropriatamente le mascherine per contenere la propagazione del virus. I moralizzatori libertari della Florida o quelli della mascherina a ogni costo (estremizzo volutamente) sono in agguato sempre, ma durante un periodo di pericolo noi cerchiamo la forza di un gruppo coeso, e diventiamo intolleranti più del solito alla messa in discussione dei simboli di questa coesione; e così, accendiamo virtuali falò etici su cui spingiamo le persone e gli argomenti difformi dai nostri. In natura, la selezione premierebbe in media (perché l’elemento stocastico è sempre in agguato) il gruppo di scimmie con la morale tale da garantire la risposta migliore alle avversità; soprattutto, di solito la coesione interna è premiante, e il giudizio moralistico è una potente colla sociale che riscontra grande successo, in grado di mobilitare i membri di una comunità soprattutto quando opportunamente diretto contro gruppi esterni. In tempi di internet, questo elemento della nostra socialità di primati è evidentissimo sui social forum; ed è una delle più importanti lezioni che ho potuto apprendere in questi due anni.

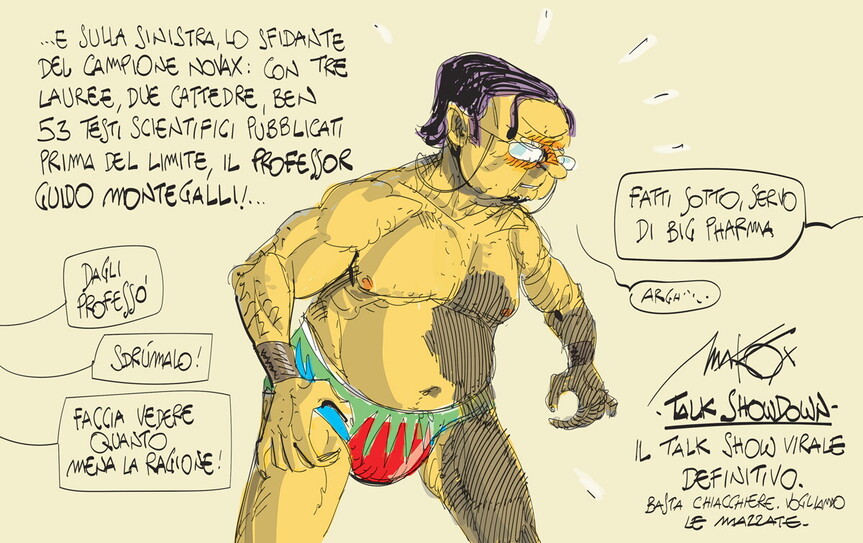

Una seconda, potente caratteristica del nostro mondo di primati sociali che a me è sembrata chiara in questo lungo periodo di continua e partecipata dialettica ha a che vedere con il ruolo stesso di questo tipo di scambio comunicativo. In genere si tende a pensare che lo scopo della discussione sia quello di esplorare, non dico necessariamente raggiungere, una qualche forma di convergenza sulla fondatezza o infondatezza degli argomenti presentati. Vi è però un secondo, importantissimo ruolo della discussione, anche questo fortemente radicato nella nostra essenza arcaica: quello di risolvere la competizione non fra gli argomenti, ma fra gli individui, stabilendo o rompendo gerarchie, alleanze, preminenze. Nei primati non umani, la comunicazione infatti è sostanzialmente priva di contenuto culturale, assume talvolta valore informativo ma molto più spesso ha valore sociale; e questo ultimo ruolo è mantenuto anche fra gli umani. Noi cioè cerchiamo spesso non di ragionare, ma di vederci riconosciuta ragione; e la cosa interessante è che ciò accade non solo quando siamo attori in prima persona di una contesa dialettica, ma anche quando ne siamo spettatori. Vogliamo vedere le nostre ragioni prevalere, non ci interessa l’analisi mediante ragionamento; e per prevalere non esitiamo a delegare a un “campione” la rappresentanza delle nostre opinioni, un campione che sosterremo comunque, perché la sua sconfitta significherebbe la nostra. Di qui, l’incredibile fenomeno del tifo che si osserva sulle pagine social degli scienziati, persino la mia, frequentate da decine di migliaia, quando non centinaia di migliaia o milioni di visitatori, tifo che si condensa in una serie di continue richieste. Vi è fra queste ultime innanzitutto quella di “scendere in campo” per ribattere o controbattere a quanto dichiarato da un altro “campione”, un ricercatore o comunque una figura di riferimento per un’altra più o meno ampia comunità. A volte, questo nasce dalla voglia di veder ricomposta una frattura percepita tra due “campioni” dello stesso schieramento: non si tollera che possano esprimere posizioni diverse, e, nell’incapacità di giudicare direttamente delle differenze, invece di sospendere il giudizio, si chiede un confronto chiarificatore, il quale naturalmente ha lo scopo principale di ripristinare coesione e sicurezza della parte interessata dalla frattura. Più spesso, si chiede di “asfaltare” un avversario chiaramente identificato, perché non si vogliono solo giudicare gli argomenti e trarre una conclusione, ma si vuole vedere la sconfitta – possibilmente pubblica – di un gruppo avverso, e il prevalere della propria parte: proprio come le scimmie, avendo scelto un leader e un gruppo, traiamo conforto e soddisfazione dal vederlo prevalere, e scacciamo il dubbio di aver fatto la scelta sbagliata (dubbio che sarebbe sano mantenere).

Non seguiamo cioè il filo di un ragionamento che veda tesi contrapposte spiegate in modo che noi possiamo davvero giudicare, ma cerchiamo la palese sconfitta dell’avversario invece che dell’argomento, meglio se fisicamente manifesta per esempio in un dibattito televisivo. Anzi, proprio di questo si alimenta il successo delle infantili contese televisive di cui ci cibiamo in tempi di pandemia: il virologo che sconfigge il cospirazionista, il dj che mette in difficoltà lo scienziato, sono tutte varianti di grande successo della discussione per ottenere ragione invece che ragionare, varianti che in televisione consentono di introdurre nella gara tutte le formidabili euristiche comunicative non verbali che rafforzano la posizione degli avversari, come la postura, lo sguardo fisso e sprezzante o condiscendente, la voce profonda, la perentorietà, l’interruzione continua e altre manifestazioni classiche di dominanza. Si badi bene: a molti, ricercatori inclusi, piace tantissimo fare il campione di una parte più ampia possibile, anche a costo di abbandonare il metodo scientifico e di piegare la scienza all’agenda del gruppo che si rappresenta o si intende rappresentare. Così, i toni perentori che il pubblico cerca non tardano a manifestarsi nei discorsi di alcuni pur brillanti ricercatori; la comunicazione del margine di errore e di incertezza, specialmente quando si procede inizialmente davanti ad un fenomeno nuovo come l’ultima variante di Sars-CoV-2 o un nuovo rimedio, scompaiono, per lasciar posto a toni trionfalistici, apocalittici o semplicemente estremamente assertivi, anche in presenza di dati debolissimi. Si conta sulle proprie capacità per indovinare, invece che sul metodo scientifico per indagare; perché il dubbio non è virtù apprezzata nei campioni, nemmeno in quelli dialettici, ma anche perché si è consapevoli del fatto che, in caso di errore, la propria indubbia maestria intellettuale, complice la voglia del nostro pubblico di chiudere un occhio per non macchiare il proprio campione, saranno sufficiente rimedio.

Per queste e altre ragioni, il freschissimo spettacolo della ricerca di ragione a tutti i costi, che coinvolge e rafforza pubblico e ricercatori-star, rappresenta un’interessante variante degli argomenti di studio dei primatologi in tema di etologia sociale delle scimmie, oltre che una fonte infinita di ricavi per chi organizza spettacoli televisivi basati sulla comunicazione, ma rischia di nuocere fortemente alle capacità della comunità scientifica sia di comunicare che, perfino, di far scienza invece di wishful thinking. Grazie al virus ho potuto impararlo io stesso, direttamente a mie spese, con una evidenza che non credevo possibile, ma con le grandi scimmie non condividiamo solo l’uso della contesa comunicativa per scopi sociali. Vi è un terzo elemento che mi ha particolarmente colpito, una terza lezione che ho ricevuto, guardando al modo in cui rispondiamo alla pandemia modificando i nostri comportamenti. In natura, di fronte alle malattie infettive le risposte comportamentali degli individui delle specie sociali sono ben note per costituire quella che è stata chiamata “immunità comportamentale”: le azioni dei componenti di un gruppo si modificano anche radicalmente, per difendere gli individui dall’infezione. La più classica fra queste risposte consiste nel distanziamento sociale, che si manifesta soprattutto nella forma a noi familiare della quarantena degli individui affetti. Le aragoste dei Caraibi, particolarmente da giovani, condividono la sicurezza di una tana in moltissimi esemplari, sia perché le tane libere sono un bene raro, sia perché le spine di un gruppo di giovani aragoste corazzate, all’interno di un buco della barriera, sono più difficili da penetrare per i predatori, rispetto a quanto non sia afferrare un singolo giovane isolato. Tuttavia, proprio da giovani le aragoste sono soggette all’infezione con un virus altamente letale, che ne uccide mediamente la metà. Quando un giovane è affetto, tutti gli altri rifuggono la tana che occupa, affrontando il rischio di predazione piuttosto che quello più elevato di un contagio letale; questo tipo di risposta di isolamento è del tipo “tutto o niente”, e si scatena non appena a causa dell’infezione un giovane secerne nelle proprie urine dei composti chimici particolari che indicano il suo stato. Nei primati sociali si osserva invece una raffinatezza molto migliore nel bilanciare l’uso dell’isolamento sociale. Nei mandrilli, per esempio, esistono pericolose parassitosi intestinali, che le scimmie sono in grado di diagnosticare grazie all’odore dei vermi nelle feci degli individui affetti. Come nelle aragoste, questo odore scatena avversione e isolamento dell’animale affetto da parte dei componenti del gruppo in cui vive; tuttavia, contrariamente alle aragoste, i conspecifici strettamente imparentati non isolano gli individui malati. Nei mandrilli, il mantenimento del contatto sociale fra individui strettamente imparentati, cui corrisponde anche il mantenimento della condivisione di risorse fra questi individui, evidentemente garantisce premi evolutivi superiori al rischio costituito da una pericolosa infezione, e questo si traduce in una differente modulazione dell’isolamento sociale, sulla base del rapporto di parentela. Noi abbiamo da tempo abbandonato l’habitat e le condizioni di vita dei mandrilli; eppure, non solo abbiamo reagito con il distanziamento sociale, almeno degli infetti se non di tutti durante i periodi a circolazione virale più elevata, ma, allo stesso modo di quei primati africani, quasi immancabilmente non applichiamo le stesse cautele nei confronti di persone estranee e di persone con cui abbiamo vincoli di parentela. A Natale, per esempio, persino nel 2020 abbiamo cenato al chiuso anche con individui con i quali non condividiamo abitualmente contatti, ma che sono parenti e che quindi percepiamo come “di maggior valore”; né più né meno dei mandrilli, reputiamo che il rischio di danneggiare i legami sociali all’interno del nostro gruppo di parenti sia tale da giustificare l’abbandono del distanziamento sociale, nonostante la circolazione di un pericoloso parassita. Questo tipo di euristica inconscia, che pesa il danno derivante dall’interruzione di rapporti sociali con i nostri alleati più prossimi – i parenti – contro il danno di un possibile contagio, si estende anche al di fuori della cerchia familiare: con gli amici chiudiamo un occhio, anche quando sono per esempio oppositori di vaccini e mascherine, molto più frequentemente di quanto non facciamo con gli estranei – anche se ovviamente meno di quanto non facciamo con i familiari. Nonostante possiamo infatti pensare di essere molto lontani dalle condizioni di vita dei mandrilli africani, e quindi ci attendiamo che questi comportamenti non siano particolarmente premianti in termini evoluzionistici, la nostra mente sociale e la nostra comunità è modellata da quelle stesse pressioni selettive che agirono sulle bande di grandi scimmie di cui eravamo un esempio non particolarmente cospicuo fino a tempi geologicamente molto recenti. Siamo disposti quindi ad accettare il distanziamento sociale in maniera inversamente proporzionale al rapporto che ci lega al distanziato; e, del resto, le nostre società sono costruite in maniera tale da favorire ancora i gruppi coesi di parenti, perché la loro origine è nella nostra mente pleistocenica, non nei trattati dei giuristi o in quelli di qualche religione rivelata. Per fare un ulteriore esempio, pur di non indebolire il nostro gruppo sociale più stretto, portiamo i nostri bambini, non vaccinati, non testati e privi di mascherina, oltre che esposti al contagio da coetanei nelle loro stesse condizioni, a contatto con parenti anziani per le feste di Natale e di fine anno; neppure di fronte a dati che spiegano come stiamo esponendo proprio i nostri più stretti contatti al massimo rischio di contagio mediato da appartenenti ad una fascia di età che per forza di cose è particolarmente frequentata dal virus, siamo disposti a seguire la ragione epidemiologica per diminuire un danno possibile, perché il danno che temiamo di ricevere e di causare distanziando parenti e amici è tale, da portarci a scelte di compromesso e da rimuovere l’idea del rischio meno conveniente per il nostro benessere sociale.

Le reazioni che stiamo manifestando in tempi di pandemia, e che sono sorprendentemente ancora radicate nel nostro essere scimmie fra le scimmie, non finiscono qui – a dispetto della nostra pretesa di immaginarci esseri incomparabilmente più evoluti e soprattutto più razionali. Un quarto elemento di similitudine lo si ritrova nella diffusa incapacità di accettare un futuro ambiguo, cioè ricco di incertezza, e di preferire delle opzioni persino irrealistiche, ma non ambigue. Ancora una volta, il campionario di reazioni che è possibile sperimentare quando si scrive per un pubblico vasto come quello raggiungibile sui social è fonte di ispirazione e di osservazione utile per ritrovare questo tipo di similitudini. Quando, nello scrivere, io rifiuto di trarre conclusioni in assenza di dati sufficienti o in presenza di dati che portano a conclusioni ambigue, e chiedo la pazienza di attendere una maggiore solidità delle evidenze sperimentali, si manifesta spessissimo una reazione di fastidio, che è stata descritta in primatologia (e prima ancora in studi economici) come avversione all’ambiguità. Attraverso il meccanismo dell’ansia indotta dall’incertezza sull’esito di una scelta fra opzioni ambigue, primati come i macachi preferiscono opzioni più rischiose, ma dagli esiti ben determinabili, alla scelta fra opzioni dall’esito ambiguo, anche quando questo potrebbe comportare una ricompensa molto più alta. Allo stesso modo, di fronte a una nuova variante, per esempio, gli umani preferiscono immaginarsi che sia certamente più benigna o invece molto peggiore delle precedenti – opzioni a rischio di errore molto alto, in assenza di dati – piuttosto che convivere con l’ansia dell’attesa di dati sufficienti e meno ambigui. In presenza di dati ambigui per costruzione (perché insufficienti e afflitti da bias), cioè, si sceglie di interpretare comunque la realtà, e si agisce in conseguenza di questa interpretazione, invece di sospendere il giudizio per poter avere informazione sufficiente; e questa interpretazione può basarsi anche su pura invenzione, su una scommessa cioè che riguarda il futuro, perché la speranza di avere indovinato risolve l’ansia dell’attesa, anche quando un eventuale fallimento nella predizione potrebbe essere molto più dannoso dell’attesa stessa. Questo meccanismo è così forte, che nei macachi l’avversione alle scelte rischiose è come abbiamo detto superata in presenza di altre scelte troppo ambigue per poterne valutare l’esito; e che gli umani condividono l’avversione all’ambiguità, come già precedentemente individuato da numerosi studiosi, a me sembra particolarmente lampante dal comportamento di pubblico e scienziati in tempi di pandemia, con un profluvio di azzardi interpretativi che si distanziano dal metodo scientifico per ottimismo e pessimismo, ma che sono comunque più consolatorie e più gradite dell’assenza di interpretazione, dovuta a troppa ambiguità predittiva. Naturalmente, la necessità di una interpretazione a tutti i costi, possibilmente da una figura di rilievo, rafforza quei meccanismi di creazione di “campioni” della pubblica opinione identificati fra gli scienziati, e prepara il terreno per le contese che abbiamo esaminato in precedenza e che tanto ricordano l’utilizzo della comunicazione non verbale fra primati per fini sociali, e non culturali.

Invece di continuare con ulteriori esempi – e ve ne sarebbero numerosi – che riavvicinano la comunità umana a quella delle grandi scimmie, vorrei provare a trarre a questo punto qualche conclusione.

Come abbiamo visto, tolti gli strumenti che la nostra cultura scientifica e la nostra tecnologia sono in grado di offrirci per difenderci dal virus, vale a dire tolti vaccini, farmaci e cure mediche specializzate, la risposta alla pandemia causata da un nuovo agente infettivo è ancora dominata da euristiche che hanno avuto un ruolo importantissimo nell’aumentare le probabilità di sopravvivenza di gruppi di individui nelle savane in cui ci siamo evoluti. Alcune di queste euristiche sono ancora più antiche dei primati, e sono una conseguenza di semplici interazioni fra rischio nel contatto sociale, dovuto alla presenza di parassiti, e rischio dell’isolamento sociale, dovuto ai predatori, come abbiamo descritto per le aragoste; ma su questo antichissimo substrato, le superiori capacità cognitive dei primati hanno introdotto nuovi elementi di valutazione del bilancio finale di vari tipi di comportamenti complessi, inaccessibili a organismi più antichi.

L’utilizzo del disgusto morale per rafforzare la coesione dei gruppi, usato per esempio contro le minoranze che si oppongono ai vaccini o da queste ultime nei confronti di chi viene letto come incapace di aspirazione alla libertà; l’utilizzo della comunicazione scientifica come forma di interazione sociale, alla maniera della competizione comunicativa non verbale dei primati, sfruttata sia da chi vi partecipa, sia da chi vi assiste, e monetizzata in vari modi, per esempio negli spettacoli televisivi; la graduazione delle misure non farmacologiche, come l’isolamento sociale, in funzione della forza del legame sociale che queste vanno ad intaccare, esattamente come avviene nei mandrilli; la scelta di interpretazioni azzardate, per superare la presenza di opzioni ambigue, come nei macachi; tutti questi ed altri sistemi di indirizzare il nostro agire nei confronti di un parassita hanno poco a vedere con la razionalità, e molto con risposte innate che condividiamo con altri primati, per ragioni evolutive.

Il problema che a questo punto si pone è quanto lo scimmione che è in noi, adattato al suo ambiente al meglio possibile, confligga oggi con lo scienziato razionale, quando quest’ultimo sia in grado di valutare con accuratezza migliore cosa fare e se fare qualcosa o attendere dati. Mentre un virus agisce sulla base di un processo puramente deterministico – e dunque scevro dall’operare scelte – sacrificando la maggior parte dei suoi individui prima che emerga per caso una soluzione evolutivamente migliore, noi evolviamo continuamente la nostra conoscenza, e sulla base di quella dovremmo operare scelte appropriate; ma con questo processo interferiscono euristiche che ci hanno salvato la vita per milioni di anni, e che quindi sono perfettamente in grado di spegnere la razionalità, portandoci a scommettere sulla base di caratteristiche che ci hanno plasmato in un mondo diverso dall’attuale.

Particolarmente a causa dei social forum, non posso fare a meno di osservare di continuo questo conflitto, sia negli altri che, me ne rendo conto, anche in me stesso; e forse la lezione più importante che la ricerca può darci, oltre a quelle necessarie a salvarci la vita, sta proprio nella scoperta di quel mandrillo, di quel macaco, di quella aragosta che sono ancora dentro di noi, a determinare molti dei nostri comportamenti attuali.