Bernardo Mattarella, padre di Sergio e Piersanti, a Porto Empedocle visita il Nuovo Stabilimento della Montecatini "Akragas" per fertilizzanti (LaPresse)

Capitali immobili. Viaggio da Cuccia all'Industria 4.0

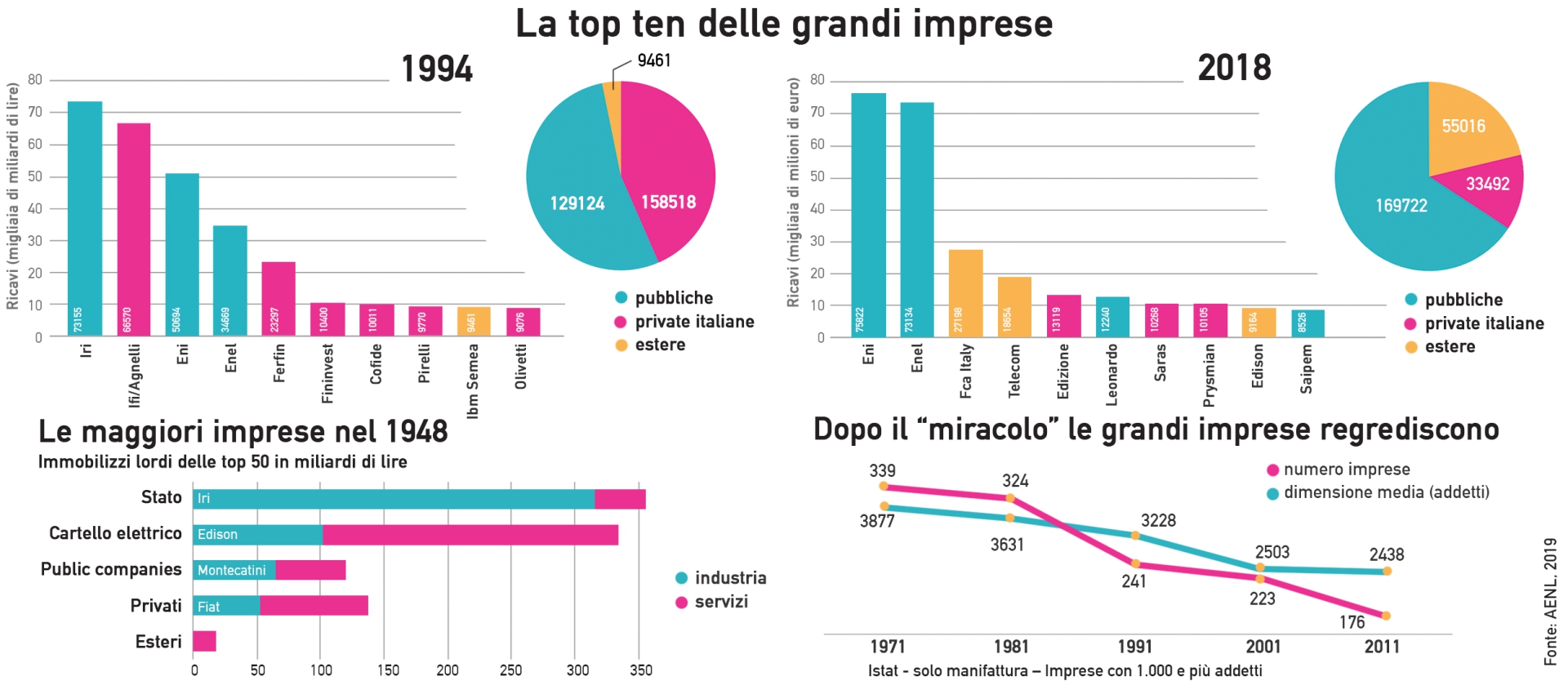

Con una politica industriale prona alle scelte dei grandi gruppi siamo tornati al Dopoguerra. Come allora dominano le imprese di stato. Ma sono quelle medie a seguire meglio l'evoluzione tecnologica

Il testo “Il capitalismo italiano da Enrico Cuccia a Industria 4.0” è tratto dalla relazione tenuta il 13 settembre 2019 alla XV Conferenza dell’Associazione Economisti Neo-Latini; Ancona, Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Università Politecnica delle Marche

Dire Enrico Cuccia significa dire Mediobanca che egli fondò insieme con Raffaele Mattioli nel 1946 per le attività di banca d’affari e il credito mobiliare, per le quali gli istituti allora esistenti (es. l’Imi) non possedevano le competenze. I clienti delle grandi banche specializzate nel breve avrebbero chiesto finanziamenti a medio termine, necessari per ricostruire e riorganizzare le fabbriche danneggiate o distrutte. Occorreva una valutazione dei piani industriali e quindi serviva un ente dotato di competenza tecnica e finanziaria. Mediobanca fu costituita come banca nuova, ma con struttura e gestione curata da dirigenti trasferiti dalle grandi banche dell’Iri.

Infografica di Enrico Cicchetti (clicca sull'immagine per ingrandirla)

Il capitalismo italiano era allora costituito principalmente da tre grandi concentrazioni: lo stato con il gruppo Iri, che aveva rilevato gli impieghi industriali delle maggiori banche miste (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma) per salvarle; il potente cartello degli elettrici con a capo la Edison che concentrava le società che producevano in massima parte energia idroelettrica; alcune società private, quotate in Borsa, per lo più public company, con posizioni di preminenza in alcuni settori: public company, come Montecatini nel chimico e Snia Viscosa nel chimico tessile, e aziende familiari come Fiat nel meccanico automobilistico (controllata saldamente dalla famiglia Agnelli), Olivetti nella meccanica di precisione, Pirelli nella gomma e nei cavi. Quasi assente il capitale estero. Il resto dell’industria era prevalentemente appannaggio di piccole imprese familiari, da considerare arretrate.

Con questa struttura industriale e finanziaria le grandi imprese italiane, sostenute nei progetti di rinascita, contribuirono grandemente al vero decollo del paese che realizzò il “miracolo economico” tra il 1948 e il 1963 entrando nel gruppo dei maggiori paesi industriali del mondo. Fu essenziale una classe dirigente avveduta e competente che seppe realizzare politiche industriali utili al paese (in primis l’apertura internazionale e la partecipazione ai progetti europei). Vi furono due caratteristiche strutturali che divennero nel tempo zavorre: la prima fu il controllo dei media in mano ai grandi potentati industriali (lascito del fascismo e della sua abolizione della libertà di stampa nel 1925 a favore del suo controllo attraverso gruppi amici); la seconda fu la convinzione dei grandi industriali privati di poter contare a lungo sui bassi salari che li rendevano competitivi rispetto ai produttori esteri, più forti nelle tecnologie. Negli anni 60 cominciarono a manifestarsi alcuni fenomeni che minarono quella struttura.

In primo luogo i salari cominciarono a crescere (1969 autunno caldo) e la nostra competitività a diminuire; ma le politiche aziendali restarono basate sulle produzioni di massa, realizzate con tecnologie estere (salvo pochi esempi tra cui la pur debole Montecatini). Poi vi fu il doppio choc petrolifero (1973/74 e 1979/80) e il conseguente rincaro del costo dell’energia che contribuì all’inflazione e al conseguente ulteriore aumento del costo del lavoro e dei finanziamenti, imponendo ristrutturazioni e riconversioni degli impianti industriali nonché dell’organizzazione aziendale. Questa era stata modellata sul fordismo e sulle economie di scala ed era viziata da una rigidità che le nuove condizioni dei mercati resero presto obsoleta. In più, la classe dirigente perse quella sua elevata qualità e vennero sostenuti imprenditori nuovi che, aiutati dai politici, puntavano sul controllo dei mezzi finanziari più che sul successo nei mercati (Nino Rovelli e Raffaele Ursini tra questi). Vi fu abbondanza di mezzi finanziari a seguito della nazionalizzazione elettrica (1962) e della politica per lo sviluppo del Mezzogiorno (dagli anni 50). Poteva essere l’occasione di promuovere nuovi brillanti imprenditori privati, ma non se ne trovarono e di fatto si finì per rafforzare quelli esistenti che si rivelarono inadeguati (nel caso della nazionalizzazione) oppure collusero con i politici (basti citare Andreotti/Rovelli). La politica inquinò anche il sistema delle imprese pubbliche spegnendo la loro dinamicità.

Negli anni 70 la grande impresa entrò perciò in crisi, una crisi lunga fatta di forti perdite nel settore pubblico e di ristrutturazioni in quello privato che realizzò alleggerimenti ed esternalizzazioni di attività. Le politiche pubbliche furono incentrate sul salvataggio delle grandi imprese private (le quali controllavano i media) e sulla costituzione o il rafforzamento di enti pubblici spesso solo per soddisfare esigenze politiche (Egam, Efim, Eni, Tescon, Gepi). Esse fallirono gli obiettivi (basti pensare al Mezzogiorno). Le risorse lasciate sul campo dalle grandi imprese produssero l’espansione delle imprese minori; sia come destinatarie di blocchi di attività espulsi dalla grande industria, sia come migliori interpreti del mutamento che si verificò nei gusti e nella domanda di un pubblico più agiato nel campo dei beni per persona e casa e dello stile italiano in generale. Prese campo quella struttura che Giorgio Fuà inquadrò magistralmente nel suo Modello Nec (nord-est-centro). Nord est e centro divennero per via “naturale” (senza politiche di supporto) i nuovi luoghi dello sviluppo, alternativi al vecchio triangolo industriale che prese il segno della decadenza e del regresso (anche se una buona quota delle imprese minori venne fiorendo anche in Lombardia e Piemonte).

La grande crisi degli anni 70 spinse fortemente il lavoro di Mediobanca, unico istituto a m/l termine a non essere coinvolto nella frana delle grandi imprese bisognose di ristrutturazione industriale e di nuovi capitali finanziari. In tale frangente Mediobanca assunse partecipazioni minoritarie nelle maggiori imprese stabilizzandone la proprietà e divenendone il luogo di coesione e salvataggio. La crisi della grande impresa non fu senza morti e feriti. Nella chimica la Montedison (nata dalla fusione delle due maggiori public company nella speranza di beneficiare degli indennizzi della nazionalizzazione elettrica) accumulò forti perdite d’esercizio come pure gli altri grandi produttori allegramente concentrati nella chimica di base. La Sir di Nino Rovelli scomparve, sepolta da una montagna di debiti contratti sopra una tecnologia povera e una dotazione di mezzi propri vicina allo zero. La sua caduta coinvolse l’Imi, suo principale finanziatore, che fu salvato dalle pubbliche finanze. Ma anche la splendida Olivetti di Adriano per salvarsi cedette la divisione elettronica alla General Electric; qui contarono il fatto che la famiglia controllante non volle diluirsi e il veto di Vittorio Valletta (Fiat) che pose quella cessione come condizione sine qua non per il salvataggio.

Negli anni 80 e seguenti crebbe dunque il motto “piccolo è bello”. Ma non si trattò di politica industriale, bensì di una selezione naturale degli operatori industriali. Negli anni 90 la globalizzazione e la maggiore competizione prodotta dai mercati più aperti (Maastricht 1992) favorì l’emergenza delle medie imprese: flessibili come le piccole, basate su un’organizzazione a reti e filiere, con bassi fabbisogni capitalistici. E’ il modello dei distretti industriali magistralmente teorizzati da Giacomo Becattini e incorporati da Fuà nel suo modello Nec. Questi pullulano sì di piccole imprese, ma con l’andare del tempo vengono trasformati (anni 2000) dalla presenza delle medie imprese del Quarto capitalismo che ne costituiscono la guida, espressa o tacita. Di nuovo, si tratta di un’evoluzione naturale, in assenza di politiche industriali volte a promuovere le imprese più utili allo sviluppo. A partire dagli anni 90 contano in addetti più delle grandi imprese, ma sono ignorati dalle politiche pubbliche.

Le verifiche empiriche scarseggiano, ma a fine anni 90 l’Ufficio studi di Mediobanca (che io dirigevo) accende un faro su quello che chiamammo Quarto capitalismo; la classe accademica restò inizialmente insensibile, tendendo a preferire i grandi mantra sulle imprese minori: produttività (temuta insufficiente) e passaggio generazionale (temuto lesivo della durata delle imprese minori). Ricerche approfondite dimostrarono e dimostrano tuttora che la realtà è diversa; ma non basta a suggerire politiche appropriate. Oggi la parte dinamica della nostra industria è costituita proprio dai distretti e dalle medie imprese: prevalgono nella produzione del valore e generano tutto il saldo attivo della bilancia commerciale (oltre 100 miliardi di euro nel 2018) grazie al quale l’Italia può pagare l’import di energia (41 miliardi nel 2018) fronteggiando in parte la recessione causata dalla grande crisi finanziaria del 2008.

Nel frattempo il campo della grande impresa privata cambia di nuovo. Nel 1992 con il trattato di Maastricht ci si illude che tutto possa essere risolto dal “mercato” (ovvero dal liberismo). Mediobanca sostiene quello che resta delle grandi società private, ma la sua azione stabilizzatrice degli assetti proprietari viene ritenuta anacronistica e persino contraria all’interesse nazionale. Viene perciò “disattivata” nel 2003 per decisione delle grandi istituzioni (con Bankitalia in testa). La sua “disattivazione” ha luogo dopo la morte del fondatore nel 2000, spingendo il successore Vincenzo Maranghi alle dimissioni nel 2003. Si produce così un effetto imprevisto: il tramonto delle grandi imprese private.

Alcune emigrano, in cerca di paradisi fiscali e Stati canaglia (Olanda e Lussemburgo in primis). La Fiat degli Agnelli fa da battistrada: essa beneficia dell’aiuto dello Stato americano, acquisisce la Chrysler barattando le tecnologie motoristiche sviluppate negli stabilimenti italiani e si fonde con la stessa (divenendo Fca; 2014). Nel 2014, grazie ad un’operazione di fusione inversa con una sua controllata, diventa una società di diritto olandese; stessa tecnica era stata usata per Cnh (trattori e camion, 2012) e viene confermata per la mitica Ferrari (2015). Nessuna politica nazionale e nessuna reazione del Governo che parla di semplice “operazione di mercato”. Nel 2016 diventano olandesi la holding della famiglia Agnelli (Exor, ex Ifi) e la sua controllante (la ex accomandita Giovanni Agnelli). Altre importanti imprese vengono vendute ad investitori esteri: Edison alla francese EdF (alleata della Fiat nella sciagurata scalata alla Montedison del 2001, conclusa con il suo smantellamento) e Pirelli alla ChemChina nel 2015, Italcementi alla tedesca Heidelberg Cement nel 2016, Ilva all’Arcelor Mittal nel 2018 dopo un seguito di pessime gestioni private seguite da commissariamenti. La Luxottica va in sposa all’Essilor nel 2017 divenendo francese. Nel 2018 capitali esteri acquisiscono anche la Italo, società che ha sviluppato un’alternativa privata nel treno ad alta velocità. Meglio realizzare plusvalenze che rischiare su un nuovo impegnativo progetto. D’altro canto si conferma così la preferenza del capitalismo privato italiano verso le operazioni finanziarie in alternativa ai progetti reali. John Maynard Keynes parlerebbe di una situazione seria.

L’effetto di tutte queste operazioni è di trasformare la struttura del grande capitale. Le prime dieci società per fatturato ora si distinguono in tre principali raggruppamenti: le imprese a controllo pubblico (contano il 66 per cento del fatturato totale delle Top Ten nel 2018), le imprese a controllo estero (salite al 21), le imprese a controllo di privati italiani (finite al 13). Siamo tornati al Dopoguerra!

Tutto è accaduto in assenza di una politica industriale che non fosse diversa dalle richieste opportunistiche dei grandi industriali sostenuti dai loro media; questi cercano sempre l’abbassamento dei salari, con l’appoggio dei politici di turno invece di puntare sulle innovazioni (es. il Jobs Act nel 2014/’15). Il risultato è che le imprese più pronte oggi, all’inizio di quella rivoluzione tecnologica che si chiama 4.0 sono quelle minori perché sono in contatto con le grandi multinazionali estere, alle cui reti sovente partecipano. In particolare, le medie imprese salgono di dimensione penetrando nuovi mercati all’estero.

Superfluo ricordare le “tare” di origine dei nostri grandi industriali, già segnalate da Pietro Grifone nel 1945, e i “capitani di sventura” descritti da Marco Borsa nel 1992. Il primo fu cacciato dall’Ufficio studi dell’Assonime e arrestato dai fascisti; il suo libro sul capitale finanziario in Italia vide una diffusione degna solo negli anni ’70 del secolo scorso. Il libro di Borsa fu tolto dalla circolazione dagli stessi “sventurati” che si associarono in questa poco commendevole impresa sperando vanamente di cancellare i segni e gli effetti deleteri delle loro gestioni.

La conclusione di queste storie porta ad una “discrasia congenita” tra gli interessi del paese e quelli delle imprese maggiori. Questo riguarda sia la politica del credito, sia quella delle innovazioni che costituiscono lo strumento vero dello sviluppo. Il credito alle imprese minori è stato sacrificato con la concentrazione delle banche dopo la loro riforma nel 1993: è ora ristabilita la banca mista e sono osteggiate le banche di territorio (popolari e credito cooperativo), cioè le più utili alla parte efficiente della nostra industria. Favorite invece le fusioni che, in barba alla concorrenza, hanno infine portato alla dominanza di due soli gruppi bancari (Unicredit e Intesa Sanpaolo). Manca una regolamentazione dei poteri oligopolistici e del loro conflitto d’interesse con il bene comune nel detenere i principali media. Manca una politica che dissemini nel territorio centri di innovazione e di trasferimento tecnologico ai quali possano appoggiarsi i meravigliosi imprenditori del Quarto capitalismo. E’ mancata, anche per le colpe dell’Unione europea, una politica che all’indomani della grande crisi del 2008 ricostituisse la propensione al consumo e rigenerasse le aspettative dopo i fallimenti indotti dalla mala gestio delle grandi banche internazionali. Sono mancati gli investimenti necessari a ricostituire la produttività dei grandi privati i quali peraltro non mancano di segnalarne la mancanza, quasi attendendo una manna dal cielo.

Resta la battuta pugliese di Donato Menichella che, tradotta in italiano, suona: “Queste sono le carte e con queste bisogna giocare”. La speranza è che si riesca a cambiare il gioco e a rinnovare i giocatori.

*professore di Storia delle Società per azioni presso l’Università Cattolica di Milano; già direttore dell’Area Studi Mediobanca