Che ne è della verità, schiacciata tra duri fatti e pure interpretazioni

Oltre gli slogan del New York Times e la copertina di Time. Perché sarebbe il momento di tornare alla organica partecipazione del soggetto intero allo sviluppo della realtà, in tutte le sue dimensioni

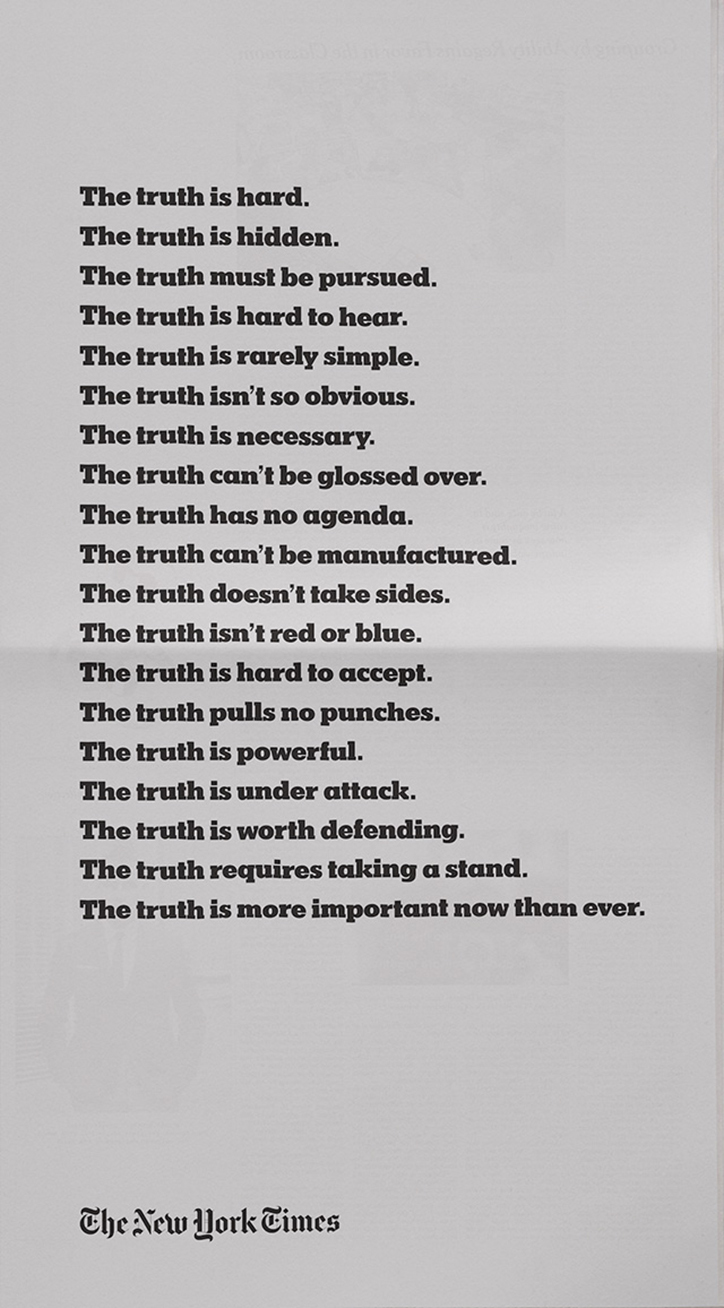

"The truth is hard”, la verità è dura, è il titolo della pubblicità del New York Times messa in circolazione da qualche settimana. La verità è dura da trovare, da conoscere, ma più necessaria ora che mai, prosegue il claim. La durezza si trova nella fatica della ricerca ma anche nella resistenza del risultato trovato rispetto a tutti i tentativi di manipolazione e contraffazione. “Ora” ovviamente si riferisce all’epoca della presidenza Trump, l’avversario eletto e prediletto del grande giornale. Si è già detto molte volte come tutto questo amore alla verità sia scoppiato solo all’alba dell’inaspettata sconfitta elettorale per il New York Times che aveva sostenuto la candidatura di Hillary Clinton con tutte le proprie forze e senza troppo rispetto per la verità medesima. Ma si sa, la verità spesso emerge quando si entra in una crisi e, alle volte, non c’è niente di più salutare.  Non sarebbe affatto logico dire che il New York Times non può battersi per la verità perché ha utilizzato a lungo, molto a lungo, la menzogna. Non verrà da questa rubrica un rimprovero moralista e irrazionale. Certo, viene da dire “auguriamoci che sia vero”, soprattutto quando il soggetto non è stato recentemente molto credibile, ma la speranza del cambiamento non si può negare a priori a nessuno, nemmeno al New York Times.

Non sarebbe affatto logico dire che il New York Times non può battersi per la verità perché ha utilizzato a lungo, molto a lungo, la menzogna. Non verrà da questa rubrica un rimprovero moralista e irrazionale. Certo, viene da dire “auguriamoci che sia vero”, soprattutto quando il soggetto non è stato recentemente molto credibile, ma la speranza del cambiamento non si può negare a priori a nessuno, nemmeno al New York Times.

La vicenda del claim, però, suggerisce una riflessione più generale che riguarda l’attuale evoluzione della filosofia, cioè della concezione della realtà. La filosofia dell’ultima parte del ventesimo secolo è sfociata in un’apoteosi di post-modernismo, la concezione secondo la quale ogni tentativo moderno di ergere la ragione a garante della verità era ormai fallito esattamente come lo era quello precedente di ancorare la verità alla dura realtà materiale o trascendente. Autori diversi hanno giocato questa partita che da Derrida a Vattimo, da Lyotard a Rorty ha portato agli estremi l’icastica espressione nietzscheana che sostiene che non “ci sono più fatti ma solo interpretazioni”. In un modo o nell’altro, i vari autori di questa esaltazione estrema dell’ermeneutica hanno sostenuto che ogni tentativo di parlare di “verità” e di “realtà” fosse in fondo autoritario e, in ultima istanza, violento. Ovviamente, c’erano buone ragioni storiche e originali percorsi filosofici che portavano a queste conclusioni. Tuttavia, l’effetto comunemente percepito è stato quello di una profonda arbitrarietà delle interpretazioni.

Anything goes, tutto va bene, dicono gli americani. Questa dottrina è stata dominante in Europa quasi fino alla fine del secolo scorso e ha avuto un discreto successo anche negli Stati Uniti, soprattutto grazie a emuli ed epigoni di Derrida. Non sono pochi gli attuali professori di ogni genere e grado e, immagino, i giornalisti e gli opinionisti che si sono formati a questa scuola. Che il riferimento alla verità fosse autoritario e violento è un pensiero che è stato abbastanza frequente nelle élite occidentali.

I fenomeni dell’elezione di Trump e della Brexit, nonché la diffusione capillare di interpretazioni totalmente contrarie a quelle volute dai grandi enti di comunicazione e di potere stabilito, hanno imposto una drastica retromarcia nella mentalità dei principali media, come il New York Times, una retromarcia che in filosofia è già in atto da qualche decennio. La verità torna di moda e, anzi, viene esaltata nella sua “durezza”, nel suo essere legata a un nocciolo di realtà inscalfibile che resiste a qualsiasi interpretazione (“Is truth dead?”, si chiede sulla sua ultima copertina il Time). Sembrerebbe un passo finalmente rispettoso del senso comune, se non fosse che il mainstream filosofico tende a portare questa difesa del realismo verso il suo estremo opposto: una descrizione univoca che permetta in ogni campo soluzioni ottenute su analisi dei dati. Cosicché il rischio di oggi non è più il post-modernismo con le sue suggestioni nichiliste ma un nuovo determinismo che abbandona i problemi dell’interpretazione e del senso. E’ una moda che va d’accordo con le teorie sulla prevedibilità dei big data in ogni campo. Un’ottima filosofia anche per i piani di controllo della verità delle comunicazioni già esposto da Mark Zuckerberg nel suo manifesto. “Non ci sono più interpretazioni ma solo fatti (prevedibili)”, si direbbe rovesciando la frase di Nietzsche. In questo modo, il rimedio diventa peggiore del male. Coloro che per anni hanno difeso la semplice evidenza di realtà esistenti a scapito di ogni interpretazione si troveranno presto a dover difendere la libertà di interpretazione e il pluralismo delle idee.

Forse invece che alla “dura verità” sarebbe il momento di tornare alla organica partecipazione del soggetto intero allo sviluppo della realtà, in tutte le sue dimensioni. Un tipo di visione partecipativa e integrata che ha esempi illustri tanto nella saggezza antica di molte culture – non solo occidentali, come mette bene in luce lo studioso Giulio Geymonat a proposito del sanscrito – quanto di alcune modernissime e ardimentose filosofie come, ad esempio, quelle francesi della matematica, quelle di autori un po’ eccentrici rispetto al main stream filosofico come Pavel Florenskij o di movimenti di re-interpretazione del rapporto tra techne e logos come il pragmatismo americano ed europeo.

editoriali

L'Europa ospiti l'arte israeliana