L'inverno, l'America, il sangue e l'impossibile redenzione di Sylvia

La storia dell’amore tra due giovani ebrei e tutte quelle delle ragazze la cui impurità si purifica nella follia

In questo spaventoso 2016 di sangue, il calendario ebraico e quello cristiano s’incontrano quasi a cercare insieme una redenzione: il primo giorno di Chanukkah è caduto proprio la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Tanti anni fa nessuna redenzione incontrarono i due giovani ebrei, Sylvia Bloch e Leonard Michaels; il loro inverno fu un inferno, ogni giorno si apriva una ferita. Di loro parleremo a lungo, dell’America dei primi anni Sessanta. Intanto il sangue, quello mestruale, veniva celebrato dalla grande poetessa Anne Sexton che nel 1969, cinque anni prima di uccidersi, pubblica la raccolta “Love Poems”. La mia poesia preferita s’intitola “Song for a Red Nightgown”, Canzone per una vestaglia rossa, e inizia così: “No. Non proprio rossa,/ ma del colore di una rosa quando sanguina./ E’ un fenicottero smarrito/ chiamato da qualche parte Rosa Schiaparelli/ ma rosa non vuol dire, vuol dire sangue/ e quei cuori alla cannella del negozio di caramelle”. Così Anne Sexton si preparava a morire; sei anni prima un’altra rosa aveva sanguinato, tra le pagine di Sylvia Plath.

Esther, protagonista di “The Bell Jar”, impregna con il sangue della propria verginità le lenzuola di Irwin, un professorino di Cambridge, Massachusetts, la città dove ha sede Harvard. Esther ha un’emorragia – “un caso su un milione”, dirà il dottore; due asciugamani non bastano a tamponarle il sangue che cola lungo le cosce. Giunta a casa dell’amica Joan, Esther versa sul tappeto la pozza ematica raccolta nella scarpetta di vernice. Dopo aver accompagnato Esther in ospedale, Joan s’impicca nel bosco, vicino agli stagni ghiacciati. Più del suicidio e dell’elettroshock, più della vita da redattrice patinata a New York City, è quel sangue speso male che catturò le sensibili lettrici di Sylvia Plath; il sangue scorre via da Esther annunciando l’inutilità del sacrificio, sangue non sacro ma dissacrato, conquistato e perduto per sempre. Anne Sexton e Sylvia Plath, poetesse del sangue sporco, pulito, menstrual blood americano.

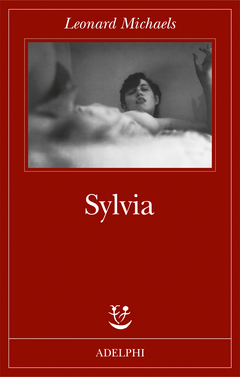

Ora è il tempo di Leonard Michaels e Sylvia Bloch, il 1960. Camminano per le stesse strade di Esther, a Cambridge, poi tornano a New York. In “un memoir in forma di racconto” intitolato “Sylvia” (ed. Adelphi), Michaels, che vivrà e tanto scriverà, narra la storia del suo matrimonio con Sylvia, una ragazza ebrea che ha perso i genitori, e la di lei vita dai diciannove ai ventiquattro anni, vestale di un’imperiosa schizofrenia. Il memoir del rovinoso disamore tra lo scrittore e Sylvia si nutre degli sporchi corridoi del West Village e dei tranquilli mattoncini della città universitaria. E’ un gioiello che brilla per torbidezza, la narrazione di Michaels inchioda il placido lettore; “Ricoverala, cretino!”, viene da gridargli addosso, immemori di come quindici anni prima nell’Highland Hospital bruciò Zelda Fitzgerald. Anne, Esther, Zelda… Sylvia Bloch s’insinua nel bouquet di rose sanguinanti, mestruazioni di vita e di morte, ragazze che vedono la porta della purezza e quella dell’impurità e pensano di poterne impugnare le maniglie.

Ora è il tempo di Leonard Michaels e Sylvia Bloch, il 1960. Camminano per le stesse strade di Esther, a Cambridge, poi tornano a New York. In “un memoir in forma di racconto” intitolato “Sylvia” (ed. Adelphi), Michaels, che vivrà e tanto scriverà, narra la storia del suo matrimonio con Sylvia, una ragazza ebrea che ha perso i genitori, e la di lei vita dai diciannove ai ventiquattro anni, vestale di un’imperiosa schizofrenia. Il memoir del rovinoso disamore tra lo scrittore e Sylvia si nutre degli sporchi corridoi del West Village e dei tranquilli mattoncini della città universitaria. E’ un gioiello che brilla per torbidezza, la narrazione di Michaels inchioda il placido lettore; “Ricoverala, cretino!”, viene da gridargli addosso, immemori di come quindici anni prima nell’Highland Hospital bruciò Zelda Fitzgerald. Anne, Esther, Zelda… Sylvia Bloch s’insinua nel bouquet di rose sanguinanti, mestruazioni di vita e di morte, ragazze che vedono la porta della purezza e quella dell’impurità e pensano di poterne impugnare le maniglie.

In una pagina di diario, Leonard scrive: “Sylvia si guarda nello specchio e fantastica di altri amanti mentre si taglia i capelli. […] Oggi non la smetteva di parlare delle sue cose, di quanta parte della sua vita sia defluita col sangue mestruale”. Sylvia – che si ribella quando viene accudita, e solo per esigere un accudimento sempre maggiore – urla il proprio dolore lamentandosi dei dolori mestruali: “[…] mi implorava di andarle a comprare i Tampax. Non capivo come gli assorbenti potessero calmare il dolore, ma lei insisteva, lamentandosi e contorcendosi. Aveva bisogno dei Tampax”. Il venoso memoir, denso quanto il sangue dei polsi che Sylvia sa come tagliarsi… mai completamente, illumina quelle che l’altra Sylvia, la Plath, chiamava “bacche viola sanguinanti” nella poesia ‘Moonrise’ e “bacche occhi-di-negro”, “bocconi di dolce negro sangue” nei versi di ‘Ariel’. Sylvia dunque, Sylvia Bloch si staglia tra le ragazze la cui impurità si purifica nella follia, le mestruazioni segnando quel che c’è di più reale, l’unico linguaggio comprensibile: il sangue, prezioso e irrecuperabile.

Le Sylvia non si estinguono mai, specie lungo le rive dell’Hudson; mi capitò d’incontrarne una. Avevo diciotto anni e compivo uno di quei primi viaggi in solitaria che con fare professorale presentavo ai miei genitori come “utili alla mia formazione”. Mi trovavo in un appartamento di Brooklyn gremito da giovanissime artiste; si era appena inaugurata un’importante mostra di Judith Bernstein, che da più di quarant’anni dipinge vagine atomiche fluorescenti e avvitatori turbo fallici a stelle e strisce. Quella sera le giovani artiste si dichiaravano disposte a tutto pur di emularne vita e carriera, finché una di loro, una biondina, cominciò a gocciare sangue da sotto il vestito leggero. Sorridendo, ci comunicò che lei, gli assorbenti, non li portava più: ambiva a essere una di quelle donne che, giunte alla pubertà, Tertulliano costringeva al velo, quelle allontanate nei giorni del ciclo perché impure; “E rinchiuse nelle stalle, nei giardini e nelle gabbie” – sbracciandosi urlava l’artista in erba. Nessuno poteva impedirle di perdere sangue. Il flusso era abbondante e per la stanza cominciò a spandersi l’odore del ferro che tutte subito riconoscemmo perché a tutte appartiene: l’odore del sangue che ti arriva dritto in faccia quando strappi l’assorbente dalle mutande. La ragazza parlava e ora nel ricordo mi sembra di udire la voce di Sylvia; diceva: “Menstruus, colui che ogni mese ritorna per portare via i miei anni”.

L’atmosfera nella galleria si arroventò; abbandonammo Judith Bernstein ai suoi quadri e cominciammo a parlare delle nostre regole, le nostre cose, le nostre amiche. Una di noi disse che se il mondo fosse bruciato e lei avesse potuto salvare una sola cosa, questa sarebbe stata le sue mestruazioni. Ci raccontammo dei letti macchiati, delle gonne buttate rapidamente nell’acqua gelida, le lenzuola lavate con lo shampoo e la spugna alle sei di mattina in bagni altrui, lenzuola insanguinate durante sleepover da amiche con cui non si era ancora abbastanza in confidenza. In cerchio le ragazze dicevano: “Ho macchiato il divano della segreteria scolastica mentre aspettavo di essere ricevuta dal preside”. “Ho macchiato la sabbia di Coney Island”. “Ho macchiato la gonna bianca al matrimonio di mia madre”. “E’ vero che hanno il sapore di quando ti mordi la lingua?”. La biondina conosceva bene il sapore delle mestruazioni, era una fan di quella Germaine Greer che urbi et orbi proclamò che una donna raggiunge la propria emancipazione solo se è in grado di assaggiare le proprie mestruazioni senza provare disgusto. Eravamo brave ragazze, cattive ragazze, ragazze un po’ addormentate e altre fin troppo sveglie; alcune di noi sarebbero rimaste artiste, altre sarebbero diventate segretarie, pubblicitarie, infermiere. La biondina era l’incarnazione post-femminista della follia di Sylvia Bloch.

Raccontando la follia di Sylvia, Leonard si proclama “sincero”; troppo sincero, forse. Si staglia la pazzia di lei, sì, ma una pazzia raccontata da un bravo ragazzo ebreo che sembra compiacersi dei propri tentativi salvifici; lo slittamento dall’autocompiacimento alla colpa e dalla sincerità alla giustificazione si rivela brutalmente in una pagina di diario: “[Abbracciare Sylvia] Era il mio modo di scusarmi – del tutto sincero –, ma senza una ragione specifica. Come una convulsione religiosa. Ci si scusa di essere vivi, di non essere malati, di non essere deformi, di non essere poveri come tanta altra gente. Non so per cosa chiedessi scusa. Forse per l’amore che avevo profanato non credendo al dolore di Sylvia. Mi sentivo estremamente sincero, mentre mi scusavo e la baciavo. Era una sensazione troppo deliziosa, credo”. Basta leggere un qualsiasi racconto di Leonard Michaels anteriore alla prima pubblicazione di “Sylvia” nel 1992 per capire quanto sia artificiosa l’ingenuità esibita dall’autore, e quanto sia invece la colpa, originaria, veterotestamentaria, il vero tema che scorre sotterraneo nelle pagine del memoir. Il filo spinato, l’enigma che percorre il libro: quale alleanza tra la colpa di Michaels e la follia di Sylvia? “La donna che ha un flusso di sangue per molti giorni, fuori del tempo delle regole, o che lo abbia più del normale, sarà immonda per tutto il tempo del flusso, secondo le norme dell’immondezza mestruale. (…) L’ottavo giorno prenderà due tortore, o due colombi e li porterà al sacerdote all’ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio espiatorio e l’altro come olocausto e farà per lei il rito espiatorio, davanti al Signore, per il flusso che la rendeva immonda” (Lv 15, 25-30).

editoriali

L'Europa ospiti l'arte israeliana